Kompendium emulsionsbasierte Fotografie

#

8 mm-Film (teilw. hist.)

Kinefilmformat in div. Ausprägungen (Super 8, Single 8, Doppel-8-/

Normal-8 und Doppel Super 8/ DS 8); in der Szene am weitesten verbreitet ist das 1965 eingeführte Super 8; Aufnahmeformat: 5,46 × 4,01 mm (q); konfektioniert in 15 m-Kassetten Stand 2025 am Markt:

Kodak: (↱ Webseite d. Herstellers [2025-08-23]):

- Kodak Tri-X 7266: Schwarzweiß-Umkehrfilm (vgl. ⭬ Tri-X)

↱ Beispielfilm Tri-X [2025-12-05] - Kodak Ektachrome 100 D 5294/7294: Farbumkehrfilm

↱ Beispielfilm 100 D [2025-12-05] - Kodak Vision 3 (50 D, 200 T und 500 T): Farbnegativfilme

↱ Beispielfilm 50 D [2025-12-05]

↱ Beispielfilm 200 T [2025-12-05]

↱ Beispielfilm 500 T [2025-12-05]

Wittner: (↱ Webseite d. Anbieters [2025-08-23]):

- Original Wolfen UN 54 (= Wittnerpan 100): Schwarzweiß-Umkehr-/

Negativfilm

↱ Beispielfilm Wittnerpan 100 (⭬ umkehrentwickelt) [2025-12-05] - Original Wolfen Color 200/

400 (D): Farb-Negativfilm (ohne ⭬ Rem-Jet)

↱ Beispielfilm Wolfen Color 200 in ⭬ ECN-2 [2025-12-05]

D: ⭬ Tageslichtfilm (kann mit ⭬ Farbkonversionsfilter auch bei Kunstlicht belichtet werden); T: ⭬ Kunstlichtfilm

Warum man sich das gönnt: Even if you recorded a pile of shit with super 8 it would still look amazingly beautiful.

↱ Super 8 Film Stock Demos bei Pro8mm [2024-07-27]

Auch für das 1932 eingeführte Doppel-8-/

Normal-8-Format bekommt man noch konfektioniertes Material (↱ Wittner [2025-08-23], ↱ Foma [2025-08-23]) und eingeschränkt sogar für Doppel Super 8 (DS 8). Filmlänge in m Laufzeit in min. (Super 8) 18 B/s 24 B/s 1 0:13 0:09 15 3:36 2:27 60 13:07 9:50 120 26:14 19:41 Um die Bildfrequenz der Filme auf die von Video anzugleichen, wird mit 18 B/s aufgenommener Film gerne mit 16 ⅔ B/s abgetastet und mit 24 B/s aufgenommener Film mit 25 B/s.

- Super8 Reversal Lab: ↱ super8.nl/en/homepage/ [2025-08-23]

- Andec (Berlin): ↱ andecfilm.de [2025-08-23]

- LaborBerlin: ↱ laborberlin-film.org [2024-08-03]

Lit.:

Tuncsik, Georg: Schmalfilm selbst entwickelt. 2. Aufl. Leipzig: VEB Fotokinoverlag, 1979. Online: ↱ filmkorn.org/archiv/buecher/buch-schmalfilm-selbst-entwickeln/ [2024-05-25]

- Kodak Tri-X 7266: Schwarzweiß-Umkehrfilm (vgl. ⭬ Tri-X)

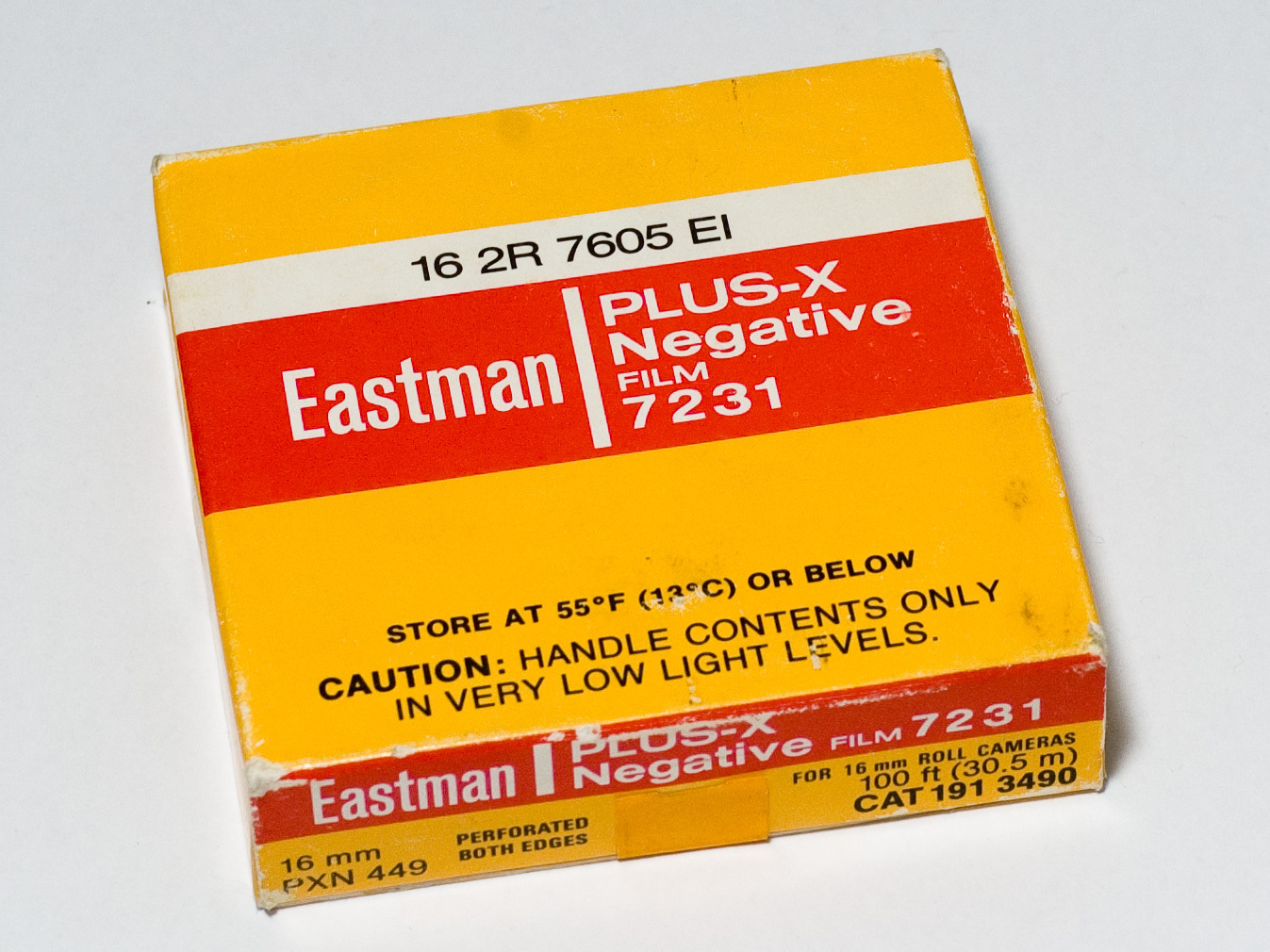

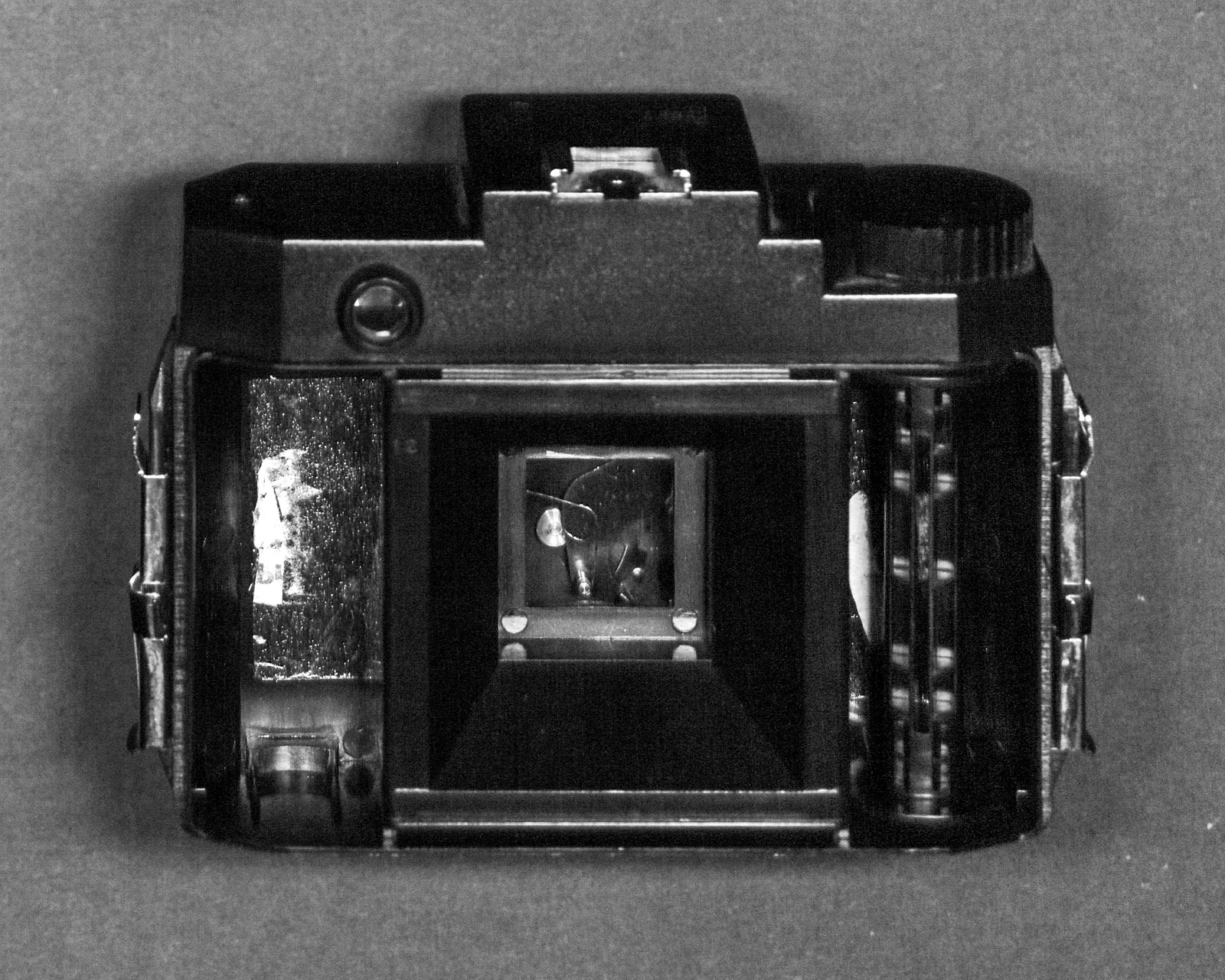

16 mm-Film

Kinefilmformat mit Aufnahmeformaten von

10,26 × 7,49 mm (q)

Normal 16, R16; Seitenverh. 1,37:1 (›Academy‹; in der Projektion jedoch meist 4:3); ein- oder beidseitig perforiert; seit 1923 (Kodak)12,52 × 7,41 mm (q)

Super 16, S16; Seitenverh. 15:9 (›Paramount‹; 5:3, 1,66:1); einseitig perforiert; seit 1969 (Rune Ericson (1924–2015)); selten als Vorführformat

s. a. ⭬ Hi 1611,66 × 6,15 mm (q)

Ultra 16, U16; Seitenverh. 1,89:1; ein- oder beidseitig perforiert; seit 1996 (Frankie DeMarco als hack)U16 entsteht, wenn man das Bildfenster einer R16-Kamera symmetrisch links und rechts um je 0,7 mm erweitert und die Filmfläche zwischen den Perforationslöchern nutzt. Die Modifikation ist simpel, da man das Objektiv nicht neu zentrieren muss. Der Bildkreis der Optik muss das breitere Format jedoch auch ausleuchten können (daher sieht man gelegentlich vignettierte U16-Aufnahmen).

Bei einseitig perforiertem Normal 16 ist eine Licht- oder Magnettonspur möglich.

122 m (400 ft) laufen ca. 11 Minuten (24 Bilder/s)

16 mm-Farb- und Schwarzweiß-Negativfilmmaterial wird von Kodak (↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27]) und ORWO/

FilmoTec (↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27]) hergestellt; von Foma gibt es den Schwarzweiß-Umkehrfilm Fomapan R 100 (↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27]). 16 mm-Film war das klassische Format für Dokumentarfilme, da die Kameras im Vergleich zum 35 mm-Format noch recht handlich sind.

16 mm-Film ist gut geeignet zum Vergrößern (›aufblasen‹) auf 35 mm-Film, optisch oder in einem hybriden Prozess; vgl. ⭬ Hi 16.

16 mm-Film wird auch in ⭬ Kleinstbild-Kameras (z. B. »Rollei 16«; nicht aber ⭬ Minox!) verwendet (das ⭬ Kleinstbild-Aufnahmeformat ist herstellerabhängig).

- LaborBerlin: ↱ laborberlin-film.org [2024-08-03]

- Andec (Berlin): ↱ andecfilm.de [2025-08-23]

Lit.:

The Essential Reference Guide for Filmmakers. Firmenschrift Kodak H-845. 2007. Online: ↱ kodak.com/content/products-brochures/Film/kodak-essential-reference-guide-for-filmmakers.pdf [2023-08-06]

Tuncsik, Georg: Schmalfilm selbst entwickelt. 2. Aufl. Leipzig: VEB Fotokinoverlag, 1979. Online: ↱ filmkorn.org/archiv/buecher/buch-schmalfilm-selbst-entwickeln/ [2024-05-25]

35 mm-Film

beidseitig perforierter Filmstreifen dieser Breite, ursprünglich als Kinefilm entwickelt, später auch als ⭬ Kleinbildfilm genutzt (Oskar Barnack (1879–1936)). In der Kinefilm-Kamera liegt die Perforation seitlich, im Fotoapparat oben und unten; entsprechend verschieden sind die Aufnahmeformate (z. B. ⭬ Kleinbild-Aufnahmeformate).

Lit.:

- Frech, Martin: »100 Jahre Leica | 100 Jahre Kleinbildfotografie«. In: Notizen zur Fotografie, 2025-08-17. Online: ↱ medienfrech.de/foto/NzF/2025-08-17_Martin-Frech_100-Jahre-Leica_100-Jahre-Kleinbildfotografie.html [2025-08-21]

65/70 mm-Film (auch: Breitfilm)

Filmstreifen dieser Breite; perforiert und unperforiert

Im Kine-Bereich gelegentlich noch als Vorführformat genutzt (i. d. R. umkopiert vom 65 mm-Negativ mit Platz für Tonspuren); Perforation: doppelt perforiert, Type I.

Für die Fotografie gab es konfektionierten 70 mm-Film in Patronen (5 m) für spezielle ⭬ Mittelformat-Kameras/-Rückteile (Linhof, Hasselblad); Perforation: doppelt perforiert, Type II (auf Kodak-Spule S-84). In der Kamera wurde der Film von einer Patrone in die andere transportiert, man konnte daher einfach teilbelichtete Filme entwickeln. Dieses Format hatte in der Fotografie leider nur eine Nischenbedeutung für Anwendungen, wo in kurzer Zeit viele Aufnahmen in besserer als ⭬ Kleinbild-Qualität benötigt wurden (Apollo-Programm, Schulportraits, Hochzeitsfotografie) oder wo die Länge des Filmstreifens wichtig war (⭬ Rotations-Panoramakameras). Frisches 70 mm-Material zum selbst konfektionieren bekommt man noch von Ilford (HP5, 50 ft-Rolle; doppelt perforiert: CAT 1174821, ohne Perf.: CAT 1174810).

Lit.:

zur hist. Bedeutung von 70 mm-Film und dessen heutiger Nutzung:

Rogers, Brett: »Photographing On 70 mm Film in 2020«. In: Tasmania Film Photography. 26. Sep. 2020. Online: ↱ tasmanianfilmphotography.wordpress.com/2020/09/26/photographing-on-70mm-film-in-2020. [2022-05-05]

A

abgelaufener Film

Adotol Konstant (Adox)

proprietärer ⭬ Entwickler für ⭬ Silbergelatine-Fotopapier; ursprünglich ORWO N113

enthält ⭬ Hydrochinon ⚠

↱ Webseite d. Herstellers [2022-07-23]

Aerochrome (Kodak; hist.)

Ag, Argentum

Elementsymbol für ⭬ Silber

Albumin

Eiweiß

s. a. ⭬ Fotopapier | Albuminpapier

engl.: albumen

analoge Fotografie

Anaglyphenbild

⭬ Stereo-Bildpaar, dessen Teilbilder (Anaglyphen) komplementär zueinander eingefärbt und übereinander angeordnet sind. Als Farben für die Teilbilder werden üblicherweise Rot für das rechte Teilbild und Blau oder Blaugrün (Cyan) für das linke Teilbild verwendet.

Der Raumeindruck entsteht bei Betrachtung des A. durch ein ⭬ Stereoskop mit zwei Lichtfiltern in den Farben der Teilbilder, die bewirken, dass die beiden Bilder von den Augen getrennt gesehen werden: Sind die A. rot und blaugrün gefärbt, ist durch den roten Filter das blaugrüne linke Bild zu sehen und durch den blaugrünen Filter das rote rechte Bild.

engl.: anaglyph images

Anamorphot

Spezielles Objektiv, das das Bild bei der Aufnahme in der Breite deutlich staucht (meist um den Faktor 2). So kann auf Standardmaterial (günstig) ein Bild mit panoramatischem Seitenverhältnis aufgenommen werden. Wird diese Aufnahme durch den Anamorphoten betrachtet, sieht man es wieder entzerrt. Mit dem Nachteil, dass z. B. bei Nachtaufnahmen unscharfe Lichtpunkte elliptisch werden.

Anamorphotische Verfahren werden v. a. für Kinoproduktionen genutzt (»Cinemascope«, »Panavision« u. a.), entsprechende Objektive waren aber auch für kleinere Formate verfügbar (dann mit kleinerem Stauchungsfaktor).

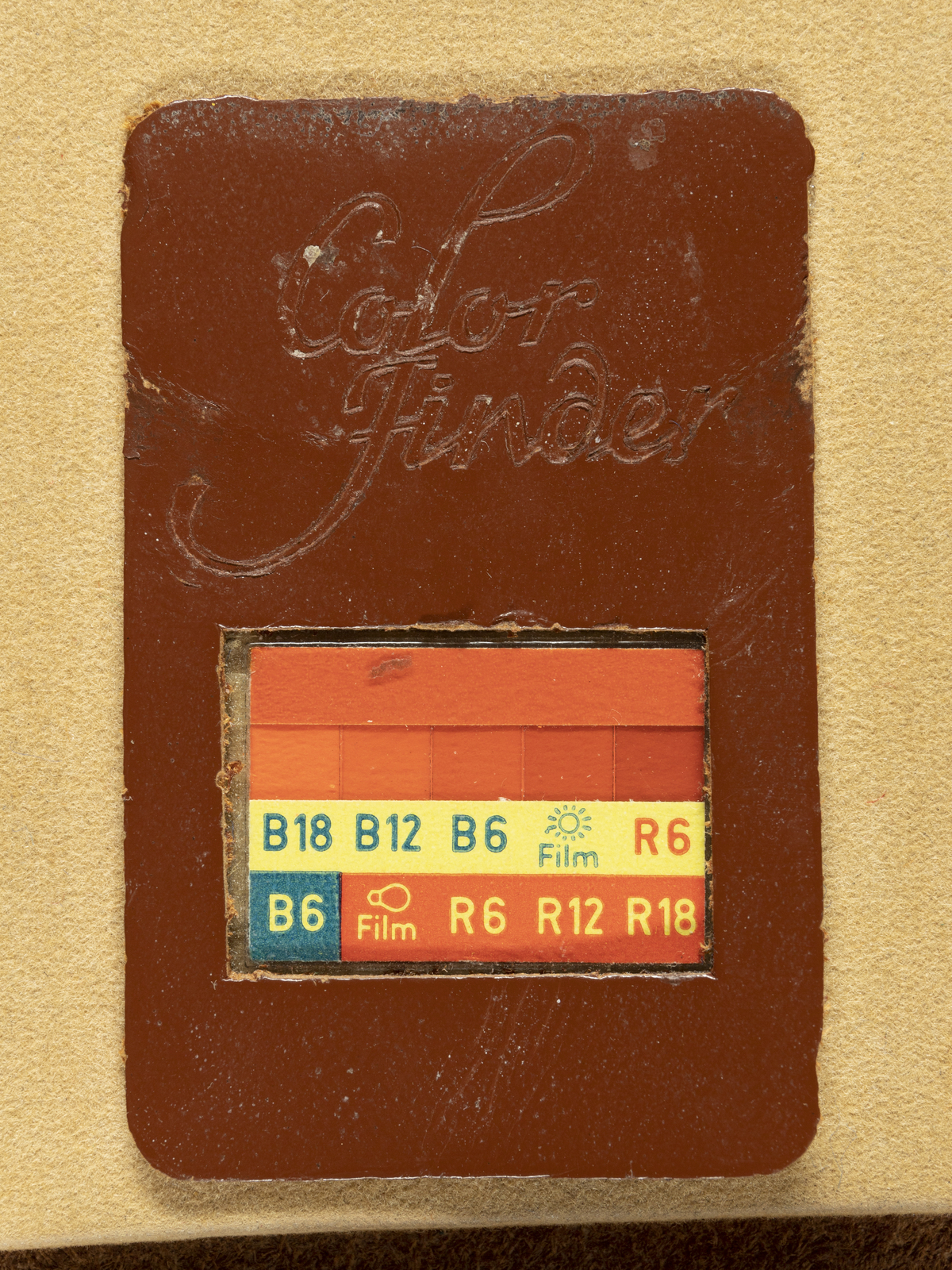

Ansichtsfilter, Betrachtungsfilter

Dunkelbrauner optischer Filter zum Durchschauen; man sieht näherungsweise die Helligkeitswerte des Motivs, wie sie ein ⭬ panchromatischer Schwarzweißfilm aufnimmt (ein bisschen, als ob man es unter dem Licht einer Natriumdampflampe betrachtet, nur dunkler).

ähnlich dem Kodak Wratten-Filter # 90

engl.: viewing filter

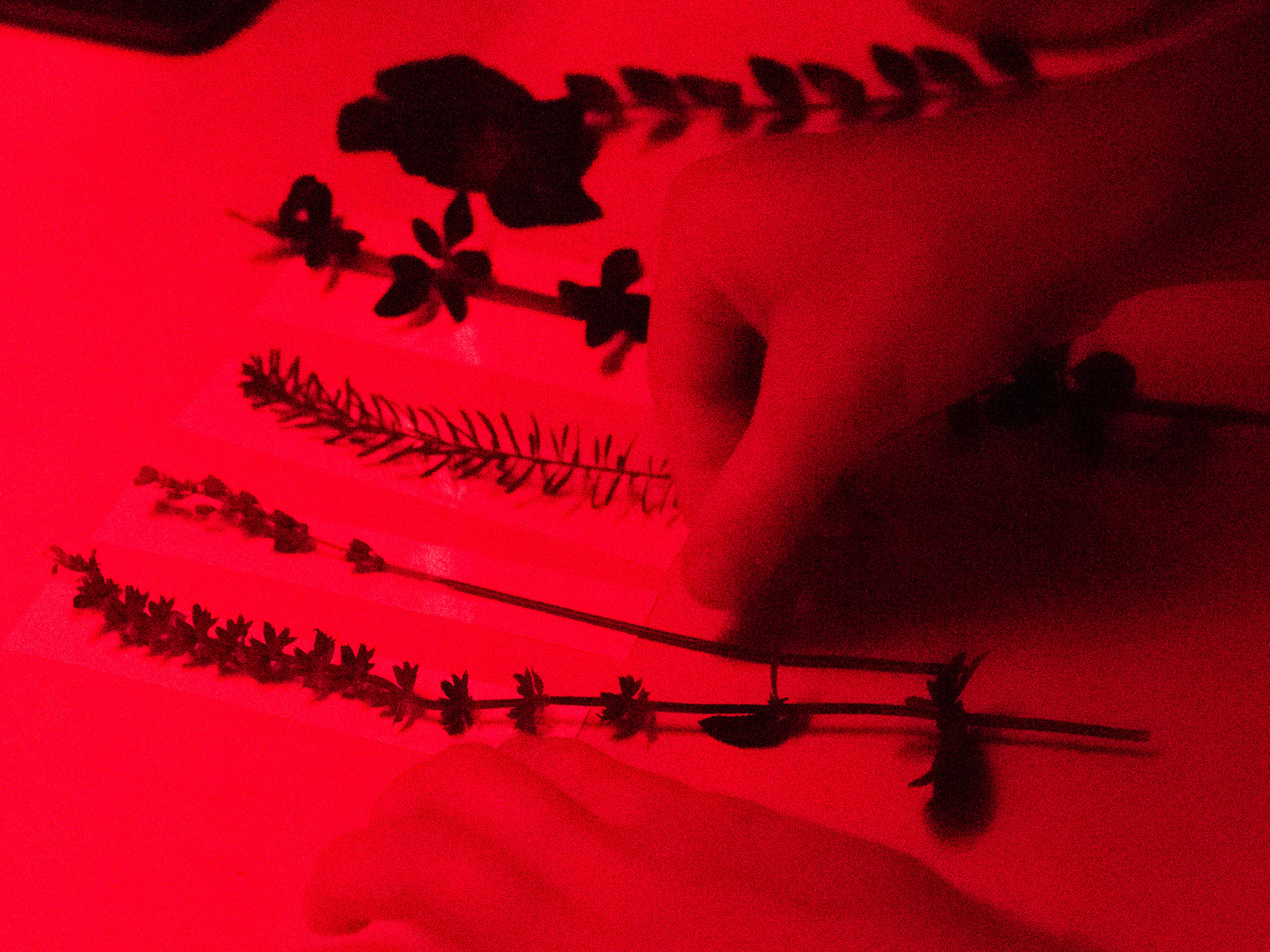

Anthotypie (griech. τὸ ̓άνθος: Blume, Blüte)

Naturdruckverfahren: ⭬ Kontaktkopie oder ⭬ Fotogramm auf einem mit Pflanzenfarbstoff beschichtetem Papier unter Sonnenlicht. Das Bild entsteht, da die Lichtenergie mit der Zeit den Farbstoff bleicht oder abdunkelt; als Farbstoffe (Anthocyane) geeignet sind daher alle, die nicht lichtecht sind. Die Belichtungszeit kann – abhängig vom Farbstoff – mehrere Wochen betragen.

A. könen nicht ⭬ fixiert werden, das Bild bleicht unter Lichteinfluss aus (dunkel aufbewahren).

Lit.:

Fabbri, Malin: Anthotypes ; Explore the darkroom in your garden and make photographs using plants. Stockholm: alternative

photography.com, 2012. ISBN 978-1-4662-6100-6

engl.: anthotype

APEX, Additive System of Photographic Exposure (hist.)

Von der ASA in den 1960er-Jahren vorgeschlagenes System zur Darstellung der Belichtungsparameter ⭬ Blende, Verschlusszeit, ⭬ Filmempfindlichkeit in ganzen Zahlen; vergleichbar mit dem von der Firma Friedrich Deckel (damals bedeutender Hersteller von ⭬ Kameraverschlüssen) in der 1950er-Jahren konzipierten ⭬ Lichtwert-Methode.

Lit.:

Kerr, Douglas A.: APEX – The Additive System of Photographic Exposure. 8. Okt. 2007. Online: ↱ dougkerr.net/Pumpkin/articles/APEX.pdf [2024-05-24]

APS (hist.)

Abk. f. Advanced Photo System; von Canon, Fujifilm, Kodak, Minolta und Nikon 1996 gemeinsam eingeführt zur Ablösung des Kleinbild-Films im Amateurbereich; Kodak ⭬ Film-Typ 240 mit entsprechend speziellen Kameras und Geräten für die Foto-Finisher; letztes Aufbäumen der analogen Fotoindustrie im Amateurmarkt, kam aber zu spät

Die Idee war, das Fotografieren für die Hobby-Anwender einfacher und weniger fehleranfällig zu machen, aber dennoch und trotz des mit 24 mm vergleichsweise schmalen Films eine hohe Qualität zu bieten.

- Filmpatronen waren konfektioniert für 15, 25 oder 40 Aufnahmen; zusätzlich zum Bild wurden Metadaten optisch und bei den teureren Kameras auch magnetisch auf dem Film gespeichert, um die Verarbeitung im Labor zu automatisieren.

- Es waren nur Farbnegativ-, chromogene Schwarzweiß- sowie Farbdiafilme am Markt; es gab keine klassischen Schwarzweißfilme.

- Der Filmanfang muss beim Einlegen der Patrone in die Kamera nicht eingefädelt werden – die Kamera zieht den Film automatisch bis zum ersten unbelichteten Bild aus der Patrone (das Wechseln teilbelichteter Filme ist möglich). Komplett belichtete Filme werden automatisch zurückgespult.

Vor jeder Aufnahme kann das Seitenverhältnis an der APS-Kamera neu gewählt werden:

- APS-C (Classic): 25,1 × 16,7 mm (3:2)

- APS-H: 30,2 × 16,7 mm (16:9, komplettes Negativ)

- APS-P (Panorama): 30,2 × 9,5 mm (3:1)

Die Wahl wird als Metadatum optisch/

magnetisch auf dem Film gespeichert für die Ausbelichtung im Labor; aufgenommen wird allerdings immer das volle Format (H), das auch der Index-Print zeigt. - Der Film bleibt auch nach der Entwicklung in seiner Patrone, das vereinfacht – in Verbindung mit dem obligatorischen Index-Print – den Umgang mit den Nachbestellungen und das Archivieren; allerdings nur solange der Index-Print nicht verloren geht.

archivfest

Merkmal von Materialien, die zur Präsentation oder Aufbewahrung von Fotos, Negativen usw. verwendet werden.

Säuren in Papieren, Holz und anderen Materialien führen mit der Zeit zu einer Verschlechterung des fotogr. Materials. Archivkartons und -papiere sind daher säurefrei und können eine Puffersubstanz gegen das Eindringen von Säure enthalten.

Sollen Fotos und Negative langzeitstabil sein, müssen sie entsprechend verarbeitet werden: Chemikalien aus dem ⭬ Entwicklungsprozess, die zu einer Verschlechterung des Trägers oder des Bildes führen können, müssen so gut wie möglich entfernt und die bildformenden Substanzen so stabilisiert sein, dass sie Umwelteinflüssen standhalten. Das wird im Schwarzweißprozess durch ausreichendes ⭬ Fixieren und ⭬ Schlusswässern sowie eine silberbildstabilisierende Nachbehandlung erreicht.

Materialien der nassen Farbprozesse sind i. d. R. nicht langzeitstabil; hier haben Tintenstrahldrucke mit pigmentierten Tinten auf entsprechenden Papieren einen deutlichen Vorteil (⭬ hybrider Workflow).

wichtige Informationsquelle: Wilhelm Imaging Research, ↱ wilhelm-research.com [2024-03-17]

Lit.:

Levédrine, Betrand: A guide to the preventive conservation of photograph collections. Los Angeles, CA/

USA: J. Paul Getty Trust, 2003. ISBN 0-89236-701-6. Online verfügbar: ↱ getty.edu/publications/resources/virtuallibrary/9780892367016.pdf [2025-01-25] - Protecting and Displaying Black-and-White Prints. Firmenschrift Kodak F-35. Februar 2003.

ASA-Wert

Ausfleckretusche

weiße Stellen

Beim optischen ⭬ Vergrößern von Negativen werden auch die Staubteilchen auf dem Negativ mit vergrößert und erzeugen helle Stellen auf der Vergrößerung. Diese werden auf dem getrockneten Bild mit ruhiger Hand, einem sehr feinen Rundpinsel (Marderhaar, Größe 000) und ⭬ Eiweißlasurfarbe ausgebessert: Die Farbe wird mit Wasser verdünnt, bis der erforderliche Farbton erreicht ist und mit dem Pinsel geduldig Punkt für Punkt auf die helle Stelle getupft. Soll der Farbton dunkler werden, tupft man einen helleren Farbton mehrfach übereinander, bis die gewünschte Farbdichte erreicht ist.

schwarze Stellen

Wenn die Schicht des Negativs transparente Fehlstellen hat, erscheinen diese Bereiche in der Vergrößerung schwarz; Ursachen sind Staub in der Kamera, Nachlässigkeit beim Entwicklungsprozess/

Trocknen oder Fabrikationsfehler des Materials. Es gibt drei Möglichkeiten, diese zu retuschieren:

Negativ auf der Trägerseite mit einem schwarzen oder roten Filzstift retuschieren und nochmal vergrößern, die nun zu helle Stelle ausflecken (s. o.)

Dunkle Stelle chemisch ⭬ bleichen: die feuchte Papieroberfläche mit verdünntem ⭬ Farmerschem Abschwächer und einem dünnen Nylonpinsel wegtupfen, diese nun evtl. zu helle Stelle mit Wasser nachtupfen und später auf dem trockenen Papier ausflecken (s. o.). Bei kleinen Stellen ist so wenig ⭬ Fixierer im Spiel, dass nicht der ganze Print nochmals gewässert werden muss.

Eine Alternative zum Farmerschen Abschwächer:

Abschwächer R-23 (Kodak-Rezeptur) Menge Substanz 30 g

Kaliumjodid (KI) und

10 g

Jod (resublimiert)

in 200 ml Wasser lösen

Zur Entfernung von dunklen Flecken trägt man die Lösung unverdünnt mit einem Pinsel auf den feuchten Papierabzug auf und fixiert anschließend in:

200 g

Natriumthiosulfat, kristallin (Na₂S₂O₃)

in 1 l Wasser lösenabschließend gut Wässern

Dunkle Stelle mit einer sehr scharfen Klinge vorsichtig wegkratzen; die nun zu helle Stelle ausflecken (s. o.)

s. a. ⭬ Kolorieren

Lit.:

- Retouching Color Negatives – The Latest Information about Retouching. Firmenschrift Kodak E-71. November 1998.

engl.: spot retouching

Auskopierverfahren

Negativ-Positivprozess ohne Entwicklung, das Bild erscheint bei der Belichtung; üblicherweise ausgeführt als ⭬ Kontaktkopie unter Sonnen-/

UV-Licht Diazotypie (Ozalidkopie)

engl.: printing-out process

Auswässerungshilfe für ⭬ Fotopapiere (und Filme)

Alkalische Lösung, die die fotogr. ⭬ Schicht etwas aufquellen lässt. Dadurch erhöht sich die Diffusionsgeschwindigkeit und die Zeit der ⭬ Schlusswässerung kann um ca. 30 % verkürzt werden.

Eine A. wird v. a. zur Behandlung von ⭬ Schwarzweiß-Baryt-Papieren eingesetzt.

Soda-Zwischenbad (Agfa-Rezeptur 320) Menge Substanz 10 g Natriumcarbonat (Na₂CO₃, wasserfrei)

in 1 l Wasser lösenDie Bilder nach dem ⭬ Fixieren kurz mit Wasser abspülen, dann 1 min. ins Sodabad, dann ⭬ Schlusswässerung

Eine weniger alkalische Alternative ist eine Sulfitlösung, z. B. Kodaks proprietäres Hypo Clearing Agent (HCA).

zu HCA analoge Rezeptur nach ⭬ Anchell (2016, 340) Menge Substanz 200 g Natriumsulfit (Na₂SO₃, wasserfrei)

in 750 ml Wasser (> 50 °C) lösen; mit Wasser auf 1 l auffüllen1 + 9 ⭬ verdünnen; die Bilder nach dem ⭬ Fixieren kurz mit Wasser abspülen, dann 3 min. HCA, dann ⭬ Schlusswässerung

Konfektionierte Produkte: beispielsweise Adox Thio Clear (↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27]); Ilford Washaid (↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27]); Kodak HCA; Moersch HCA (↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27]); Tetenal Lavaquick (hist.)

engl.: washing aid

Autochrome-Verfahren (hist.)

Direkt-Positiv-Farbprozess

Erstes weit verbreitetes Verfahren der Farbfotografie. Mit dem A. war es im frühen 20. Jahrhundert erstmals möglich, ein Farbfoto mit nur einer Aufnahme anzufertigen. Die Brüder Auguste und Louis Lumière erfanden das Verfahren – sie bekamen 1903 ein entsprechendes Patent. Vermarktet wurde es ab 1907. Bis Mitte der 1930-Jahre war das A. die übliche Technik zur Aufnahme von Farbbildern.

Zur Funktions- und Gebrauchsweise siehe Frech (2013); zum Problem der Projektion siehe Fuchs (2013).

engl.: autochrome process

Lit.:

Frech, Martin: »Das Autochrome-Verfahren für die Farbfotografie«. In: Notizen zur Fotografie. 28. Okt 2013. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2013-10-28/Das-Autochrome-Verfahren-fuer-die-Farbfotografie.html [2022-11-01]

Fuchs, Caroline: »Anticipation and Reality ; A Re-Evaluation of Autochrome Projection«. In: Photo

Researcher . Nr. 19. 2013. S. 33– 42. Online: ↱ eshph.org/wp-content/uploads/2015/12/pr_no_19.pdf [2023-01-08]

s. a. ⭬ Diapositiv; ⭬ Projektion

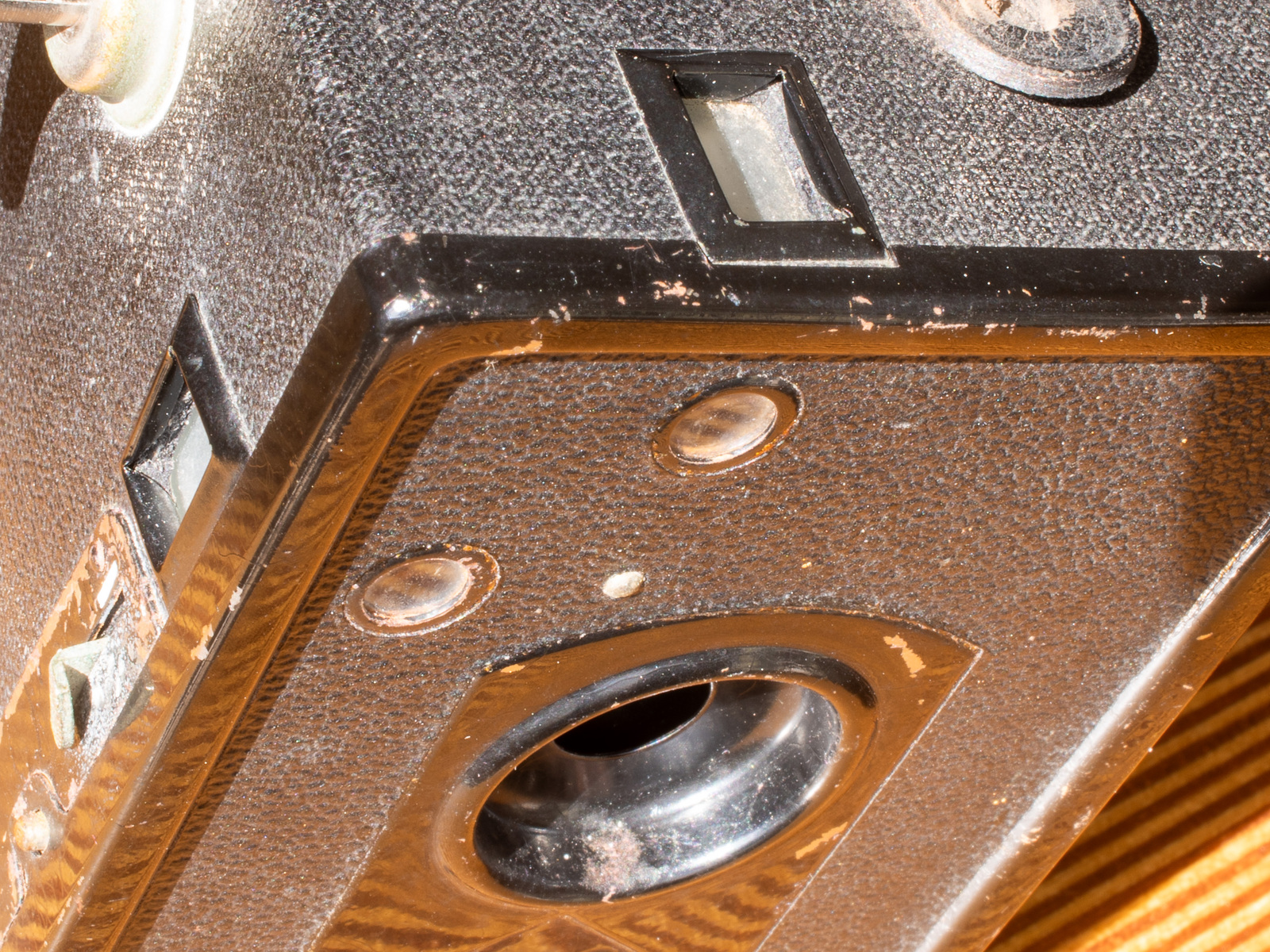

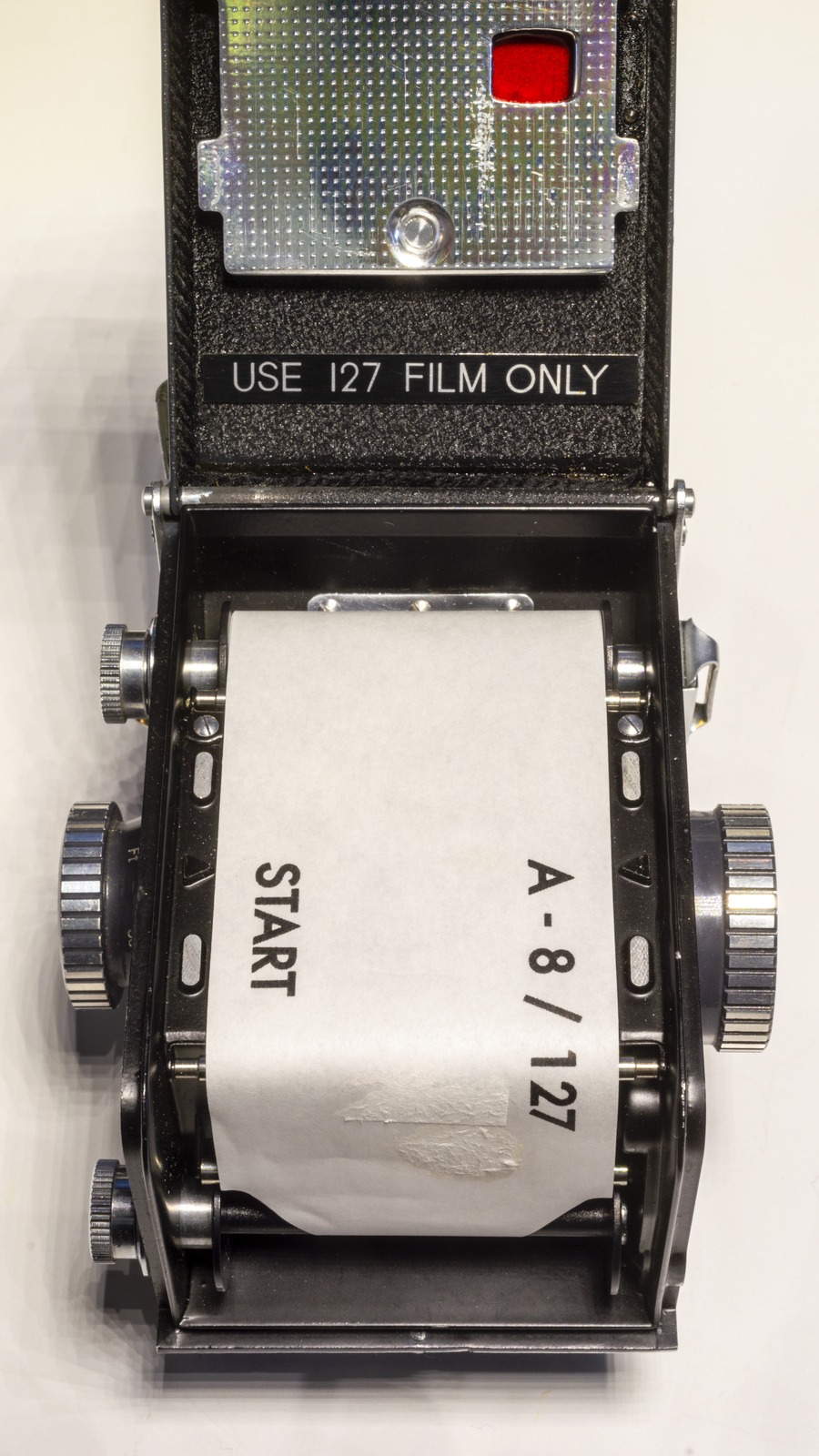

Autographic film (Kodak; hist.)

Kodak Autographic film wurde von 1915 bis 1932 für verschiedene Rollfilm-Typen angeboten und ermöglichte mit entsprechenden Kameras, handschriftlich Anmerkungen indirekt auf das Filmnegativ zu notieren. Kodak hat das entsprechende Patent 1914 für 300.000 $ von Henry J. Gaisman erworben, sich also schon früh Gedanken darüber gemacht, wie man Negative bereits bei der Aufnahme mit Metadaten anreichern kann.

Dazu öffnete man an der Rückwand entsprechend ausgestatteter Kameras eine Klappe/

einen Schieber und ›beschrieb‹ mit einem Metallstift die Rückseite des Rollfilms. Zwischen dem rückseitigen Schutzpapier, das bei A. nicht vollständig lichtdicht war, und dem Film befand sich eine lichtdichte Zwischenlage aus dünnem Kohlepapier, das durch den Druck des Stiftes partiell durchscheinend wurde. Anschließend hielt man das Fenster für einige Sekunden ans Licht (kein direktes Sonnenlicht), wodurch die handschriftliche Anmerkung auf den Filmsteg zwischen den Bildern belichtet wurde (im Negativ opak); transportierte man den Film nicht ›korrekt‹, schrieb man in den Bildbereich. Reproduktion eines Autographic-film-Negativs mit Anmerkungen:

Geoff Harrisson: Kodak Autographic Film; 127 size negative. flickr, 10. Jan. 2013. Online: ↱ flickr.com/photos/90900361@N08/8366847648/ [2024-05-30]Lit.:

Picture Taking with the Vest Pocket Autographic Kodak. Firmenschrift Kodak. Rochester, N. Y.: Eastman Kodak Co., April 1919. S. 24–27

Gustavson (2009, S. 175 ff.) [⭬ Literatur]

B

Balgen

Flexible Konstruktion aus lichtdichtem Material, die in B.-kameras und ⭬ B.-geräten den Raum zwischen Objektiv und lichtempfindlichem Material und in ⭬ Vergrößerungsgeräten den Raum zwischen Lichtquelle und Objektiv bildet.

In Vergrößerungsgeräten und B.-geräten ermöglicht der B. die stufenlose Verschiebung des Objektivs zur Fokusierung, in ⭬ Fachkameras zusätzlich dessen horizontale und vertikale Verschiebung zur Korrektur der Perspektive; die Verwendung eines B. in Faltbalgenkameras (meist ⭬ Mittelformatkameras, ›Falter‹) ermöglicht Konstruktionen, die man nach Gebrauch kompakt zusammenklappen oder -schieben kann.

Der B. ist meist gefaltet, Weitwinkelb. sind aber auch beutelartig ausgeführt.

engl.: bellows

Aufnahmebereit aufgeklappte Fujica GS645 Prof.: Zwischen Gehäuse und Objektiv ist der Faltbalgen zu erkennen.

Weitwinkelbalgen an einer ⭬ Fachkamera

Balgengerät

Zubehör für die Makrofotografie: Das B. stellt mittels eines ⭬ Balgens eine lichtdichte flexible Verbindung zwischen Objektiv und Objektivanschluss am Kameragehäuse her und ermöglicht die stufenlosen Veränderung der Bildweite (Auszug zwischen Filmebene und Objektiv) und damit des Abbildungsmaßstabs. Das B. erweitert den Einsatzbereich eines Makroobjektivs für Abbildungsmaßstäbe kleiner als 1 : 1.

s. a. ⭬ Nahlinse; ⭬ Zwischenring

engl.: macrophotography bellows

Barytabzug

Der Goldstandard: ⭬ nass ausgearbeitete analoge ⭬ Vergrößerung auf ⭬ Silbergelatine-Baryt-Fotopapier

Baryt-Fotopapier

Negativ-Positiv-Prozess

engl.: fiber-based paper

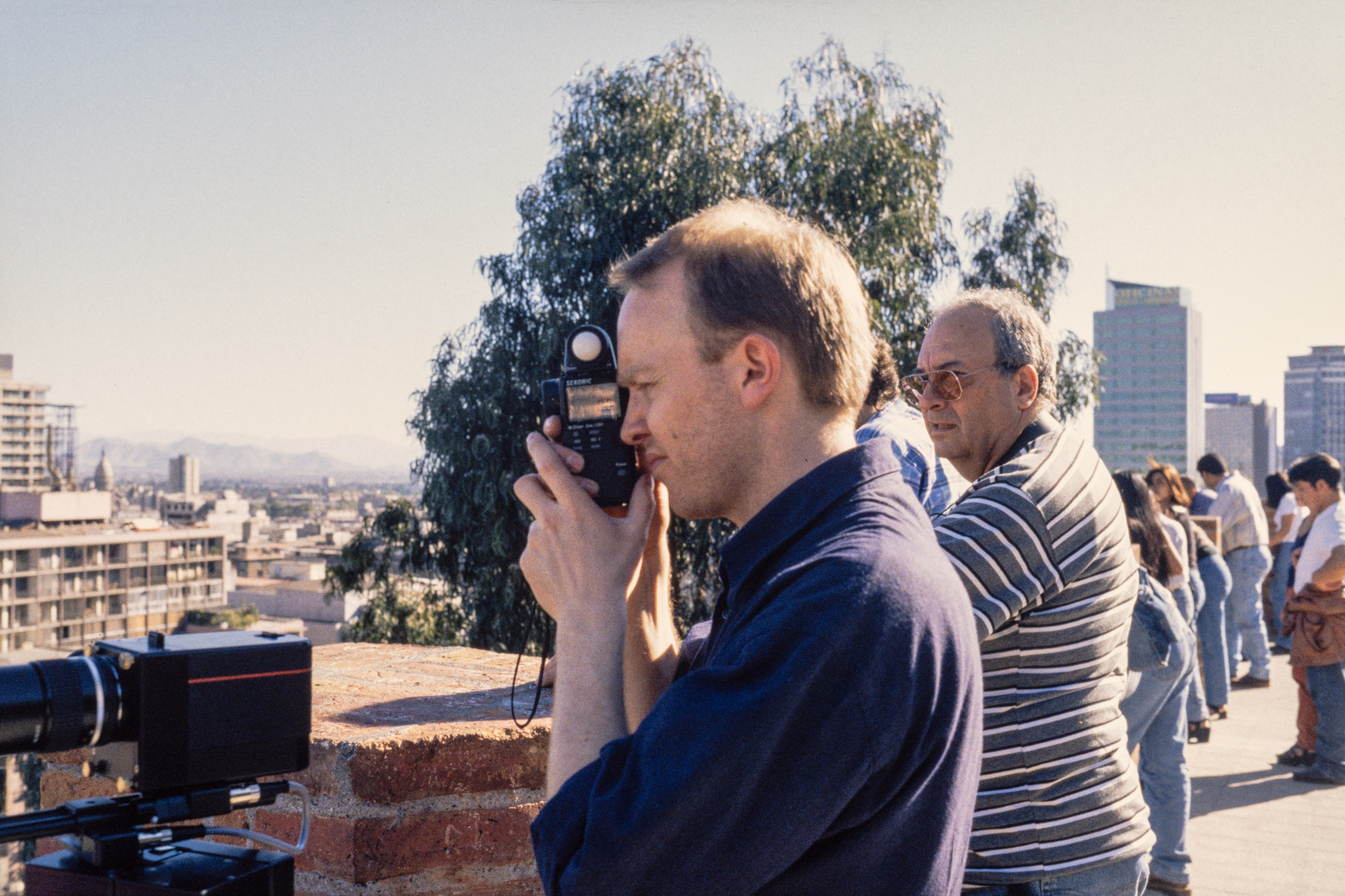

Belichtungsmesser

Gerät zur Bestimmung von Blende/

Belichtungszeit. In die Kamera integriert oder als separates Gerät. Zwei Methoden: Objekt- oder Lichtmessung. Bei der Objektmessung misst man die Beleuchtungsstärke des vom Motiv in Richtung Kamera reflektierten Lichts (alle in Kameras eingebaute B. messen so); bei der Lichtmessung wird die Stärke des Lichts gemessen, das das Motiv beleuchtet.

Spezielle B. sind Spot-Belichtungsmesser, die ein sehr kleines Messfeld haben, Blitzbelichtungsmesser, die die Beleuchtungsstärke während des Blitzens messen und ⭬ Densitometer zur Dichtemessung von Auf- und Durchlichtvorlagen.

Ein bewährtes Hilfsmittel zur Belichtungsmessung ist die ⭬ Graukarte.

Hat man keinen B. zur Hand sollte man die Belichtungsparameter qualifiziert schätzen (⭬ Sunny-16-Regel, ⭬ ULC).

engl.: light meter, exposure meter

Lit.:

Accurate Exposure with Your Meter. Firmenschrift Kodak AF-9. Okt. 1998.

Belichtungsmessung. o. D. Online: ↱ photobibliothek.ch/seite007v.html [2024-07-27]

Bircher, Adrian: Belichtungsmessung ; Korrekt messen, richtig belichten. Gilching: Verlag Photographie, 2002. ISBN 3-933131-59-6

Kompendium der Belichtungsmessung. Firmenschrift Gossen. Feb. 2017. Online: ↱ gossen-photo.de/wp-content/uploads/DL/FOTO/Kompendium_der_Belichtungsmessung.pdf [2023-01-03]

Belichtungsreihe

Mehrere Belichtungen desselben Motivs, bei denen nur die Belichtungseinstellung geändert wird. Ist üblich bei der Reprofotografie sowie bei Motiven mit hohem Kontrast, damit man bei der Ausarbeitung mehr Spielraum hat. Eine B. ist generell sinnvoll bei ⭬ Nachtaufnahmen und immer, wenn man sich unsicher ist über die korrekte Belichtung eines Motivs.

Beim Belichten von ⭬ Diafilm sind kleine Schritte empfehlenswert (± ½ oder sogar ⅓ Blendenstufen), bei Negativfilm eher größere Schritte. ⚠: Das Ändern der Blende beeinflusst die ⭬ Schärfentiefe, also besser die Belichtungszeit entsprechend verstellen.

Eine B. im Fotolabor ist der ⭬ Probestreifen.

engl.: (exposure) bracketing

s. a. ⭬ Belichtungsmesser

Bezugsquellen

Fototechnik Suvatlar, Hamburg

Tel. 0 40 / 39 57 09Labchem Röttinger, Dinslaken

↱ labchem.de/ [2024-08-04]Köhler GmbH, Andernach

↱ shop.koehlerchemie.de/privatkunden [2024-08-04]Kremer Pigmente GmbH & Co. KG, Aichstetten

↱ kremer-pigmente.com/de/shop/loesemittel-chemikalien-hilfsmittel/ [2024-08-04]

Bildspurzeit

Die Zeit, die vergeht, bis auf dem ⭬ Fotopapier im ⭬ Entwickler erste Bildspuren der mittleren Dichten zu sehen sind.

Faustregel zur Prozesskontrolle: Gesamt-Entwicklungszeit = 6fache Bildspurzeit (eines korrekt belichteten Papiers)

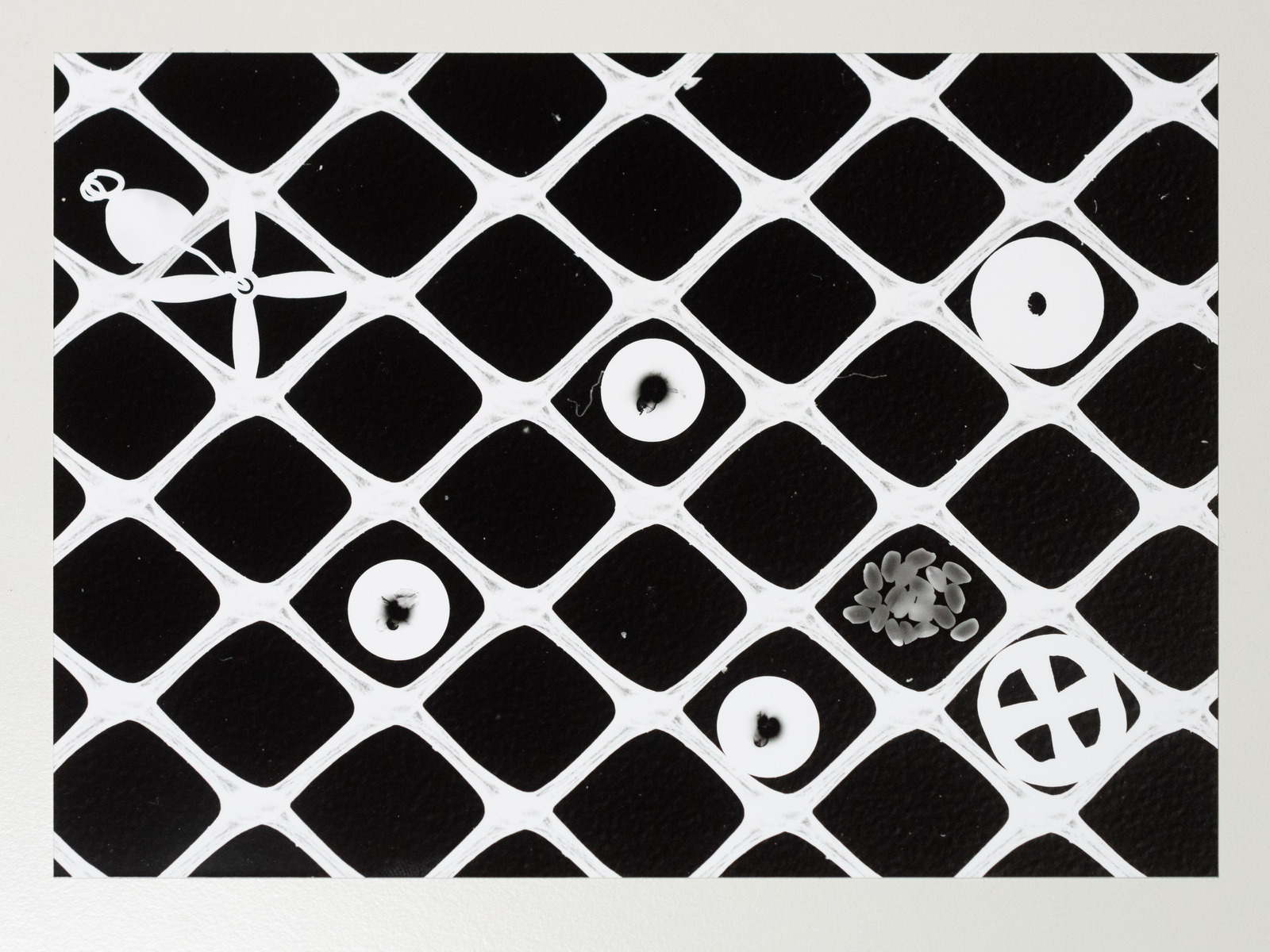

Bildstand

Bei der Kinefilm-Aufnahme und ⭬ -Projektion ist es wichtig, dass Ränder der aufeinanderfolgenden Bilder deckungsgleich vom Bildfenster in der Kamera/

im Projektor gerahmt werden. Aufgrund von Fertigungstoleranzen des Filmmaterials sowie des Spiels der Mechaniken in Kamera, Kopierwerk und Projektor wird das nie hundertprozentig gelingen. Der B. beschreibt, wie ruhig das projizierte Bild wirkt, ist also ein Maß für die Abbildungsqualität. Der B. einer Kamera wird getestet, indem man eine Gitterstruktur für mind. 30 s abfilmt, den Film zurückspult und das Gitter leicht verschoben nochmal aufnimmt (Kamera stabil montieren!); die Linien sollten sich in der Projektion nicht gegeneinander verschieben; wenn die Linien parallel bleiben, das Bild aber ›tanzt‹, muss der Projektor justiert werden. Das sollte man für jede Geschwindigkeit und jedes Filmmagazin separat testen. Testet man ⭬ Super-8, benötigt man einen Filmrückwickler und nutzt Material aus der Mitte der Kassette (ab ca. 3 m).

engl.: image steadiness

Blaupause

Bleichbadüberbrückung

Farbnegativfilmentwicklung (⭬ ECN-2- oder ⭬ C-41-Prozess) ohne Bleichbad – das Silber bleibt im Negativ, damit überlagert das Schwarzweißbild das Farbbild; resultiert in höherem Kontrast, geringerer Farbsättigung und deutlicherem Korn der kopierten Bilder; wenn das Ergebnis nicht gefällt, kann das Bleichen nachgeholt werden

Weiß man schon beim Fotografieren, dass man B. nutzen wird, sollte man zur Vermeidung ausgefressener Lichter die Aufnahmen etwa 1,5 Blenden unterbelichten (testen!).

Die B. wurde ›erfunden‹ von Kazuo Miyagawa (1908–1999) für den Film Otōto (Her Brother; 1960) des Regisseurs Kon Ichikawa (1915–2008) (↱ Quelle).

Lit.:

How Roger Deakins Conjured the Dystopian Darkness of 1984. criterioncollection via YouTube. 16. Jan. 2020. Online: ↱ youtube.com/watch?v=biSuar8ATAg [2024-07-27]

engl.: bleach bypass; skip bleach process; silver retention

Bleichen

Umkehrung der Entwicklung: Das dort durch Reduktion entstandene elementare Silber wird im Bleichbad wieder in eine Silberverbindung überführt.

Abhängig vom Grund des Bleichens lässt man lösliche oder unlösliche Verbindungen entstehen: Ist sie löslich diffundiert das Silber aus der fotogr. ⭬ Schicht, wird also entfernt (z. B. bei der Farb- und der Umkehrentwicklung). Enthält das Bleichbad ein Halogenid (z. B. Bromid), kann das Bild umentwickelt werden (Rehalogenisierung).

⚠: Beim B. immer Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe und einen Laborkittel nutzen

Anwendung beim:

Abschwächen

s. a. ⭬ Farmerscher AbschwächerFarbschichten-Entwickeln

⭬ C-41-Prozess, ⭬ E-6-Prozess, ⭬ ECN-2-Prozess, ⭬ RA-4-ProzessTonen (⭬ Tonung):

Die Silbersalze reagieren im anschließenden Tonerbad zu farbigen Silberverbindungen.Umkehrentwickeln (⭬ Umkehrentwicklung):

Entfernen des Bildes aus der Erstentwicklung⭬ Verstärken von Negativen

engl.: bleaching; reducing

Blende, f-Zahl (Blendenzahl)

Die Blende ist ein Bestandteil des Objektivs zur Steuerung der Lichtmenge, meist in Form einer mechanischen Irisblende.

Die f-Zahl ist eine dimensionslose Verhältniszahl, die die Öffnung der Blende beschreibt:

f-Zahl = [Brennweite des Objektivs in mm] ÷ [Durchmesser der Blendenöffnung in mm]

Die Brennweite wird von der optischen Mitte des Objektivs (dort, wo sich die Lichtstrahlen kreuzen) aus gemessen. Dieser Punkt bewegt sich allerdings, wenn das Objektiv fokussiert wird; daher kann die durchfallende Lichtmenge bei gleicher Blendenzahl aber verschiedenen Entfernungseinstellungen etwas differieren.

Der Ring zur Einstellung der Blendenöffnung ist meist am Objektiv angebracht und mit den f-Zahlen beschriftet: je größer die f-Zahl, desto kleiner ist die Blendenöffnung.

Blendenreihe (f-Zahlen) in Drittelstufen:

…, 0.7, 0.8., 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 29, 32, 36, 40, 45, 51, 57, 64, 72, 80, 90, …Das ist (gerundet) eine geometrische Folge: Die f-Zahlen der ganzen Blendenstufen ergeben sich jeweils durch die Multiplikation mit dem Faktor √2.

Wird die Blende um eine ganze Stufe geschlossen bzw. geöffnet, halbiert bzw. verdoppelt sich die durchfallende Lichtmenge.

Neben der Steuerung der Lichtmenge hat die Blende auch eine wichtige gestalterische Funktion beim Fotografieren: sie bestimmt die Schärfentiefe, also die Ausdehnung des Bereichs vor und hinter der Schärfe-Ebene, der noch als ›scharf‹ wahrgenommen wird. Je offener die Blende (kleine f-Zahlen), desto mehr Licht fällt durchs Objektiv und desto geringer ist die Schärfentiefe.

engl.: f-stop; f-number

s. a. ⭬ T-Zahl

Bliss, Grüne Idylle

Bliss war das Standard-Hintergrundbild von Microsoft Windows XP (2001–2014) und gilt als die vielleicht meist gesehene Fotografie jemals.

Fotograf Charles O'Rear (* 1941) hat das Bild ca. 1996 im Napa Valley (nördl. San Francisco) mit einer Mamiya RZ67 auf Fujifilm aufgenommen.

Lit.:

Cain, Abigail: »The Story Behind the World’s Most Famous Desktop Background«. In: Artsy, 3. Juli 2017. Online: ↱ artsy.net/article/artsy-editorial-story-worlds-famous-desktop-background [2023-11-18]

Blitzbirnchen (hist.)

Blitzsynchronanschluss

Zweipolige Buchse an Kameras zum Anschluss des Synchronkabels von externen Blitzgeräten; übertragen wird nur das Zündsignal; standardisiert in ISO-Norm 519

Bei älteren Kameras häufig mit einem Schalter zur Auswahl der Blitzsynchronisation: X (Xenon; zündet nach Öffnen des Verschlusses) oder M (für Blitzbirnchen; zündet, bevor der Verschluss offen ist).

Es gibt auch Kameras mit nicht genormten Blitzsynchronanschlüssen.

Lit.:

ISO 519:1992, Photography – Hand-held cameras – Flash-connector dimensions (Ed. 2, 1992). Online: ↱ iso.org/standard/4582.html [2024-05-26]

s. a. ⭬ Blitzbirnchen; ⭬ Blitzwürfel; ⭬ Verschluss

engl.: PC [Prontor-Compur] connector

Blitzwürfel, Blitzbirnchen (hist.)

engl.: flashcube

Bokeh, ボケ味

engl.: Bokeh

Box (Kamera, Agfa; hist.)

Serie billiger ⭬ Boxkameras, die Agfa ab 1930 auf den Markt brachte (Agfa Camerawerk, München). Die Agfa-Boxen sind den damals äußerst erfolgreichen ⭬ Brownie-Kameras von Kodak frappierend ähnlich, v. a. der No. 2 Brownie (die erste für 120er-Rollfilm), die bis 1935 millionenfach hergestellt wurde.

»Immer aufnahmebereit – ohne lange Vorbereitungen und ohne das viele Drum und Dran von Rädchen und Skalen – das ist die Box. Man sieht in den Sucher, drückt auf den Auslösehebel, und dann ist eines der lebendigen Photos entstanden, das den Zauber eines Momentes festhält. Photographieren mit Agfa-Box ist kinderleicht, und es ist wirklich schwer, irgend etwas falsch zu machen.«

aus: Wir zeigen Ihnen … Firmenschrift Agfa D589/0533. o. D. [1933], S. 4

Lit.:

Götz, Hans-Dieter: Box-Cameras ; Made in Germany ; Wie die Deutschen fotografieren lernten. Gilching: vfv, 2002

engl.: box camera

s. a. ⭬ Brownie (Kodak); ⭬ Holga; ⭬ Toy camera

Boxkamera, Rollfilm-Kastenkamera, Schülerkamera (hist.)

B. ist der Oberbegriff für einfachst ausgestattete quaderförmige ⭬ Rollfilmkameras; eine Kameragattung, die bis in die 1950er-Jahre von verschiedenen Firmen gebaut wurde. Der Sucher ist ein kleiner ⭬ Brillantsucher, als Objektiv dient meist nur eine nicht fokusierbare ⭬ Meniskuslinse in hyperfokaler Montierung (scharf ab etwa 3 m; für manche B. gab es aufsteckbare ›Portraitlinsen‹) und die ⭬ Blende (ca. f/11) war üblicherweise ebenso fix wie die Verschlusszeit (ca. ¹⁄₃₀ s); allerdings meist mit der Möglichkeit, auf Langzeitbelichtung (B) umzuschalten.

Es gibt auch ein paar besser ausgestattete Modelle.

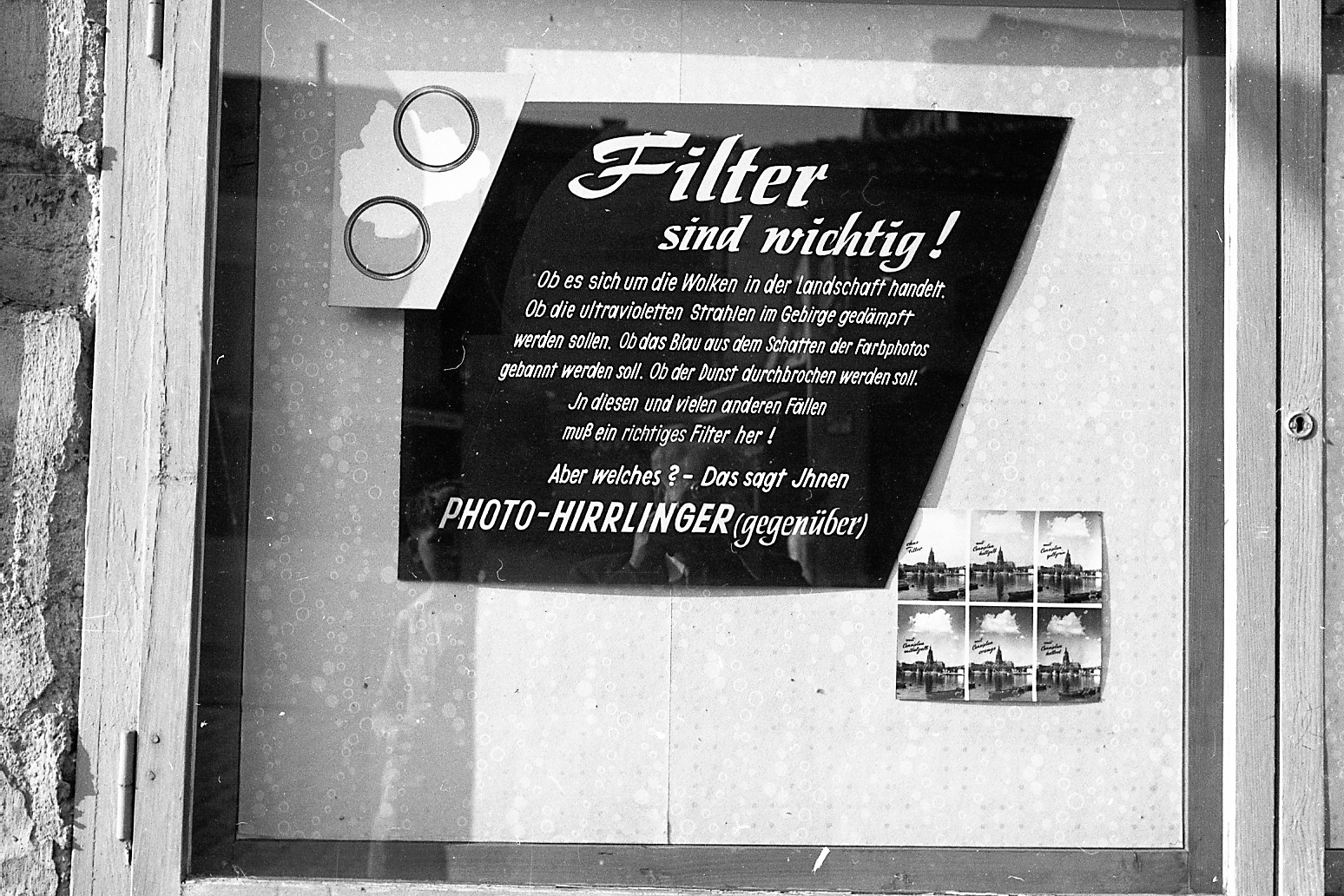

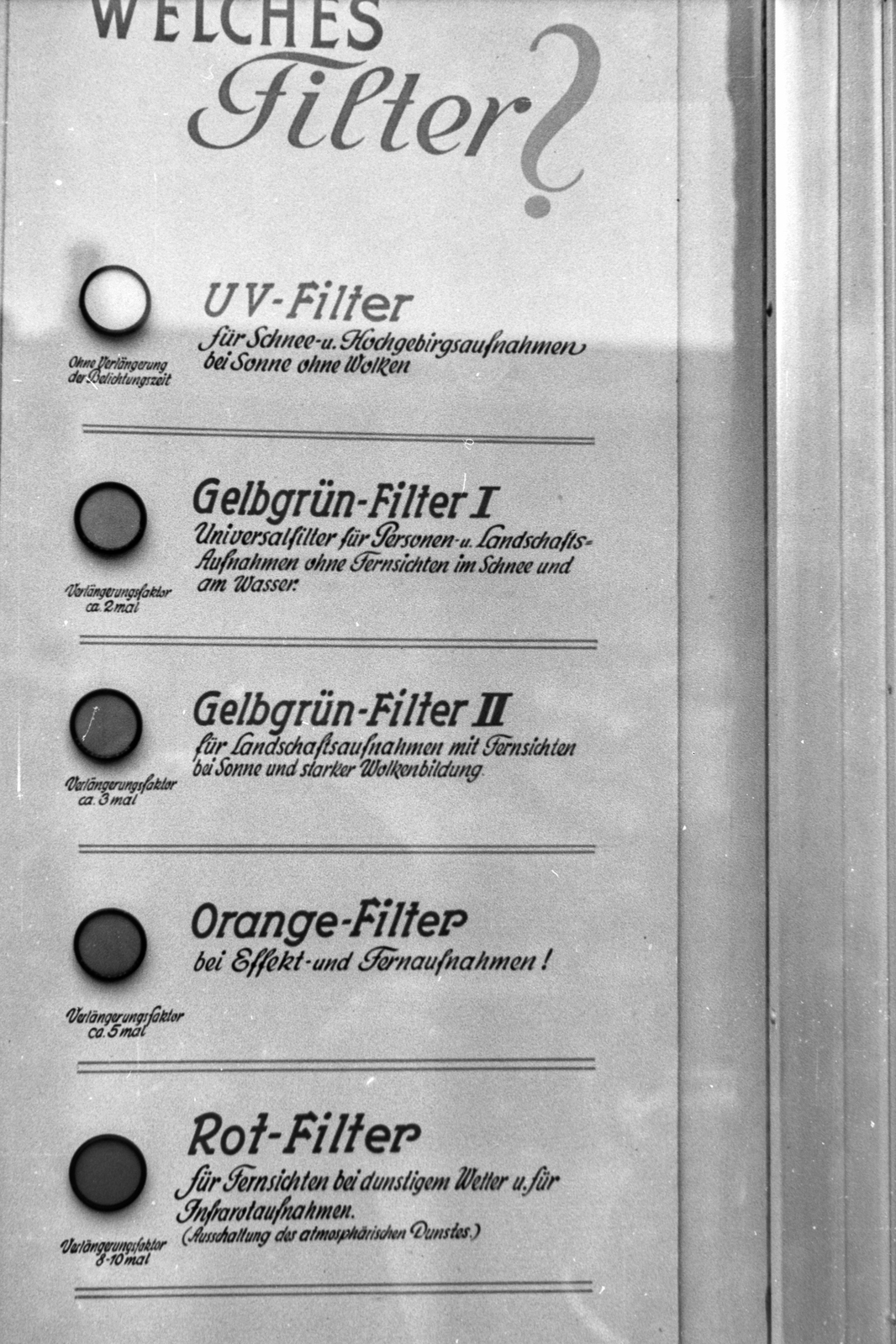

Bundespräsident Theodor Heuss auf der Photokina 1952. Vertreter der Fotoindustrie zeigen Werbematerial zu der Werbekampagne »Hast Du keine? – Box – Leih' Dir eine!«

(Foto: Dohm/StadtA Rt. S 105/5 Nr. 2123/30)

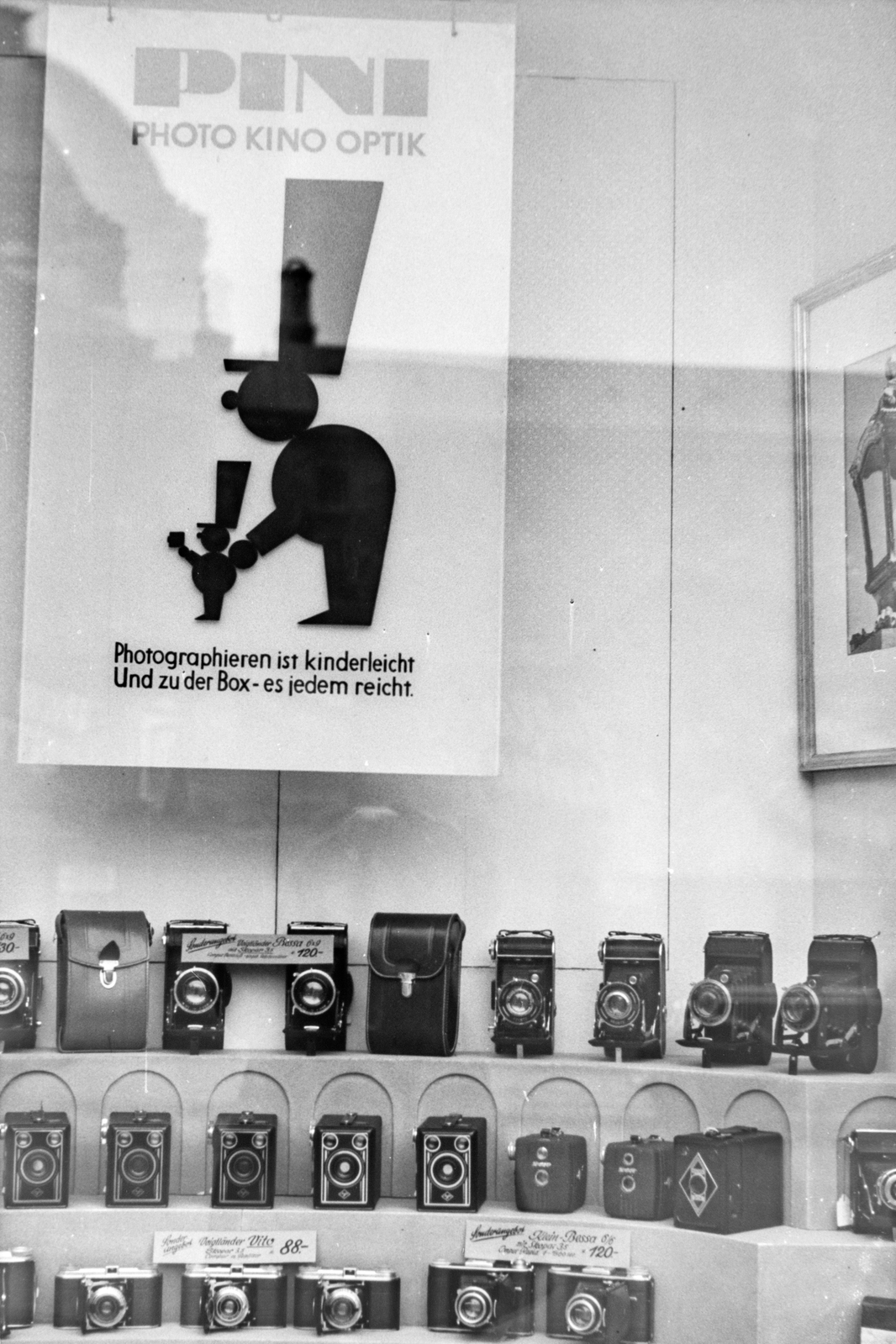

Werbeplakat für Boxkameras im Schaufenster eines Fotogeschäfts, 1950

(Foto: Dohm/StadtA Rt. S 105/5 Nr. 1403/11)

Die Rollfilm-Negative der Boxkameras wurden üblicherweise als ⭬ Kontaktkopien ausgearbeitet – eine mangelhafte technische Bildqualität trat dadurch etwas in den Hintergrund.

Hersteller von Boxkameras (Auswahl):

Agfa (Camera-Werk, München): viele Modelle, z. B. ⭬ Box

Balda (Max Baldeweg, Dresden): viele Modelle, z. B. Frontbox

Bilora (Kürbi & Niggeloh, Radevormwald): viele Modelle, z. B. Boy

EHO (Emil Hofert, Dresden): viele Modelle, auch eine Stereo-Box

Kodak: ⭬ Brownie, viele Modelle

Zeiss Ikon (Dresden, Berlin, Stuttgart): viele Modelle, z. B. Box Tengor

Lit.:

Götz, Hans-Dieter: Box-Cameras ; Made in Germany ; Wie die Deutschen fotografieren lernten. Gilching: vfv, 2002

engl.: box camera

s. a. ⭬ Holga; ⭬ Toy camera

box speed

Brillantsucher

Aufsichtssucher, meist bei einfachen Kameras

Die Kamera wird in Bauchhöhe gehalten, damit man von oben in den B. schauen kann. Das Sucherbild wird von einer einfachen Linse über einen Spiegel statt auf eine Mattscheibe in eine weitere Linse projiziert; das Sucherbild ist seitenverkehrt.

engl.: brilliant finder

Bromöldruck

Der Bromöldruck ist eines der kunstfotografischen ⭬ Edeldruckverfahren; er kombiniert – handwerklich gesehen – die Fotografie und die Malerei.

ausführlich beschrieben in Frech (2009)Lit.:

Frech, Martin: »Bromöldruck, ein fotografisches Edeldruckverfahren«. In: Notizen zur Fotografie. 3. Nov. 2009. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2009-11-03/Bromoeldruck.html [2022-06-10]

Brownie (Kamera, Kodak; hist.)

Serie billiger ⭬ Boxkameras, die Kodak ab 1900 ursprünglich für Schüler auf den Markt brachte; die Zielgruppe hat sich jedoch schnell ausgeweitet: Mit dieser Kamera-Serie hat Kodak den Massenmarkt für Fotoamateure geschaffen – daher ist die erste Brownie vielleicht die wichtigste Kamera aller Zeiten. Die letzte Kamera dieses Namens wurde in den 1980er-Jahren produziert; bis dahin gab es nahezu 100 Brownie-Modelle.

⚠: Nicht alle Brownies verwenden den ⭬ 120er-Rollfilm.

Schöne Übersicht von Chuck Baker:

↱ The Brownie Camera Page [2024-05-23]Lit.:

Gustavson, Todd: »The Brownie Legacy«. In: Gustavson (2009, S. 146 ff.) [⭬ Literatur]

s. a. ⭬ Box (Agfa); ⭬ Holga; ⭬ Toy camera

C

C-41-Prozess

Von Kodak definierter Prozess zur Entwicklung von Farbnegativ-Filmen; Nachfolger des C-22; Fuji nennt ihren zu C-41 kompatiblen Prozess CN-16, der von Agfa hieß AP-70 und der von ORWO ›Vorschrift 5860‹.

Prozessablauf:

- Entwicklung

- Stoppbad

- Bleichbad

s. a. ⭬ Bleichbadüberbrückung - Zwischenwässerung

- Fixierbad

- Schlusswässerung

- Stabilisierungsbad

Prozesstemperatur ist 37,8 °C (≙ 100 °F), kann aber bei Anpassung der Zeiten meist auf 30 °C reduziert werden. Auf das ⭬ Unterbrecherbad kann zu Lasten des ⭬ Fixierers verzichtet werden. Es gibt Chemie, bei der Bleich- und Fixierbad zu einem Bleichfix-Bad (blix) kombiniert sind.

Lit.:

- Agfacolor Process 70 Technische Daten A 26. Firmenschrift Agfa-Gevaert. o. D.

- Using Kodak Flexicolor Chemicals. Firmenschrift Kodak Z-131. o. D. [2017]. Online: ↱ imaging.kodakalaris.com/sites/default/files/wysiwyg/pro/chemistry/z131.pdf [2022-06-02]

- tl;dr:

Using Kodak Flexicolor Chemicals in a Small Tank. Firmenschrift Kodak CIS-211. Aug. 2010. Online: ↱ 125px.com/docs/techpubs/kodak/cis211-2010_08.pdf [2022-06-02]

C-Print (Typ-C-Print)

Negativ-Positiv-Farbprozess

⭬ nass ausgearbeitete analoge ⭬ Vergrößerung oder ⭬ Kontaktkopie auf ⭬ Color-Fotopapier

Der Begriff geht zurück auf Kodaks erstes chromogenes ⭬ Fotopapier »Type C«, das spätere Ektacolor-Papier (⭬ Chromogene Entwicklung).

Lit.:

Durniak, John: »Is the Color Revolution underway?« In: Popular Photography, Nr. 10, 1957. S. 100 ff. Online: ↱ archive.org/details/popular-photography-1957-10/page/100/mode/2up [2024-06-17]

Caffenol

Experimenteller ⭬ Entwickler für Schwarzweiß-Negativfilm zum Selbstansatz.

Lit.:

The Caffenol Cookbook & Bible. 2012. Online: ↱ caffenol.org/wp-content/uploads/2012/11/The-Caffenol-Cookbook-Bible-Recipes-and-Tutorials.pdf [2023-12-22]

Frech, Martin: »Filmentwicklung in Kaffee«. In: Notizen zur Fotografie. 30. Sept 2007. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2007-09-30/Filmentwicklung-in-Kaffee.html [2023-12-15]

Callier-Effekt

engl.: Callier effect

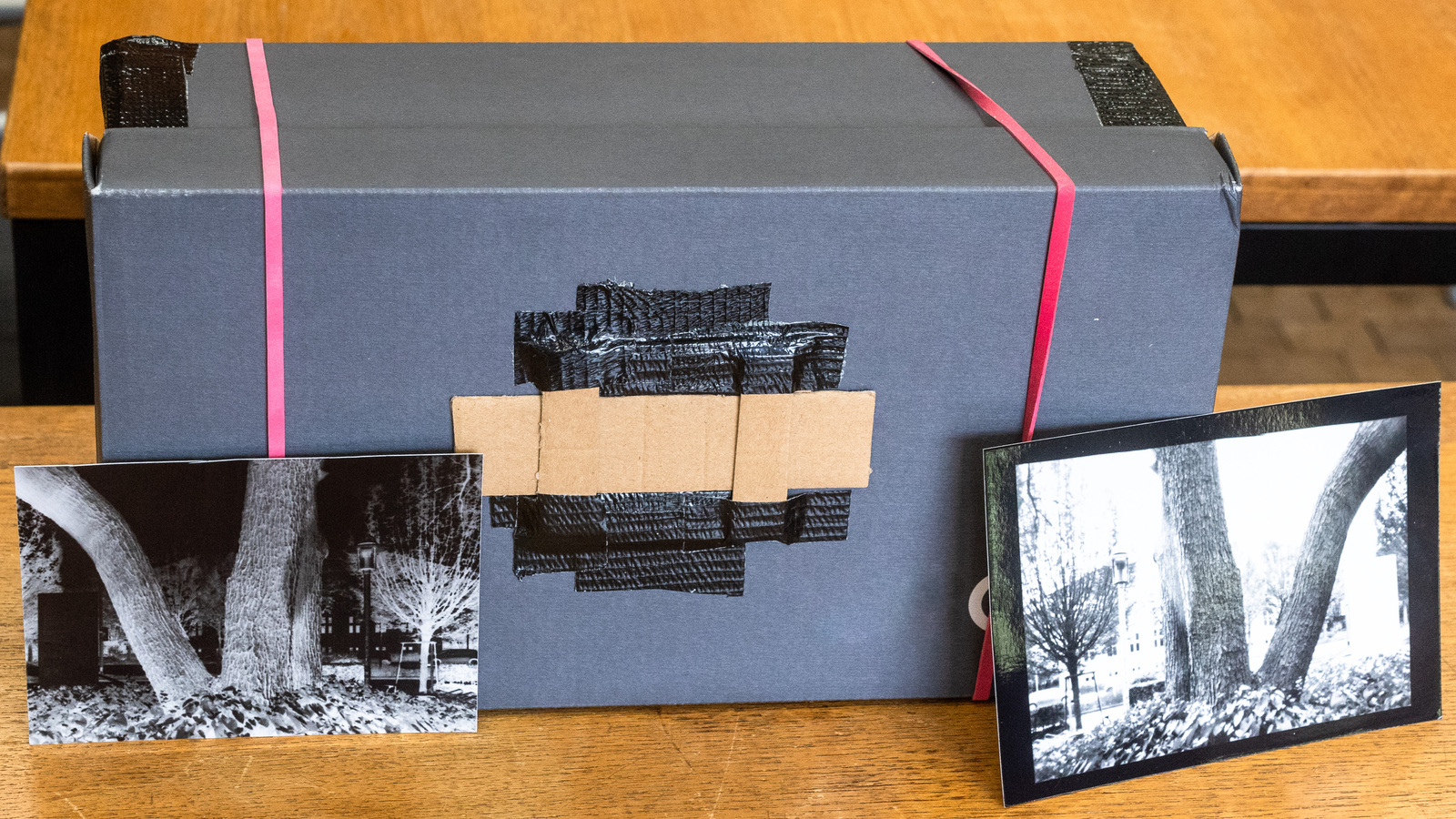

Camera Crackerstenopeica oder: Puttin’ On The Ritz

Der ital. Künstler Paolo Gioli (1942–2022) versah seine ⭬ Lochkameras gerne mit natürlich auftretenden Löchern, bspw. mit denen von Crackern.

Zeitgenössische Adepten nennen ihre davon inspirierten Kameras Cracker Cam, Cámara Galletita …

Camera obscura (dunkler Raum)

Völlig verdunkelter Raum mit einer kleinen Öffnung, die mit einer Linse versehen sein kann. Die Größe des Raums ist prinzipiell beliebig; hat er die Größe einer Pappschachtel und keine Linse, bezeichnet man die Konstruktion als ⭬ Lochkamera. Durch die Öffnung fällt das Licht von außen ein und wird auf die gegenüberliegende Wand/

Seite projiziert. s. a. ⭬ Lochkamera

Carbrodruck (Carbon-Bromid)

Negativ-Positiv-Verfahren (⭬ Pigmentdruckverfahren); Weiterentwicklung des ⭬ Kohledrucks zu einem subtraktiven Mehrfarben-Druckverfahren (Thomas Manly, 1905)

s. a. ⭬ Dye Transfer

Carte de Visite, CdV

Albuminabzug auf stabilem Karton, Format des Fotos meist 92 × 54 mm (hoch), Format des Kartons meist 105 × 65 mm (hoch); wurde ab Ende der 1850er-Jahre bis vor dem ersten Weltkrieg genutzt.

CdVs wurden sowohl von privaten Portraits in kleiner Auflage angefertigt, als auch verlegerisch als Sammelkarten vertrieben (z. B.Portraits von Prominenten), es gab entsprechende Einsteckalben

engl.: carte de visite

Carte cabinet, Cab

Albuminabzug auf stabilem Karton, Format des Kartons meist Postkartengröße (ca. 10 × 15 cm); wurde ab den 1860er-Jahre bis vor dem ersten Weltkrieg genutzt.

engl.: cabinet card

Celluloseacetat, CA

Cellulosenitrat ⚠, Nitrocellulose, Schießbaumwolle

Centerfilter

Spezieller konzentrischer ⭬ Grauverlaufsfilter, der den Lichtabfall eines Weitwinkelobjektivs zum Bildrand hin ausgleicht.

C. besitzen eine vom Zentrum zum Rand hin stetig abfallende Dichte und erreichen die volle Transparenz erst am Rand. Die meisten C. verzichten allerdings auf einen vollständigen Ausgleich des Helligkeitsabfalls, damit der Verlängerungsfaktor handhabbar bleibt.

Charakteristische Kurve

Chemigramm

Bild, das bei ›normalem‹ Licht mit Fotochemikalien direkt auf ⭬ Fotopapier ›gemalt‹ wird.

engl.: chemigram

Chemogramm (nach Josef H. Neumann, 1974)

engl.: chemogram

Chromogene Entwicklung

s. a. ⭬ C-41-Prozess (Stehbild-Negativ-Entwicklung); ⭬ E-6-Prozess (Umkehr-Entwicklung zum ⭬ Diapositiv); ⭬ ECN-2-Prozess (Kinefilm-Negativ-Entwicklung); ⭬ RA-4-Prozess (Positiv-Papier-Entwicklung)

Chromogener Schwarzweißfilm

Chromolytische Entwicklung

s. a. ⭬ Cibachrome

Chromoskedasic sabattier, Chromo

Verfahren zur Herstellung von farbigen Bildern auf Schwarzweiß-Fotopapier durch die Bearbeitung des Papiers mit fotochemischen Substanzen – ohne Farbpigmente oder farbige Tinten. Der Prozess wurde in den frühen 1980er-Jahren von Dominic Man-Kit Lam ausgearbeitet; die Benennung stammt von Bryant Rossiter und ist dem Griechischen entlehnt: τὸ χρῶμα (Gen. χρῶματος, Farbe) und ἡ σκέδασις (Zerstreuung).

Die Entstehung von Farben lässt sich durch die Mie-Streuung und die Lorenz-Mie-Theorie erklären.

↱ Beispielbilder bei Wolfgang Moersch [2024-07-26]

Lit.:

Man-Kit Lam, Dominic und Baran, Alexandra J.: »The Amateur Scientist ; Painting in Color without Pigments«. In: Scientific American, Bd. 265, Nr. 5, Nov. 1991. S. 136–138. Online via: ↱ jstor.org/stable/24938811 [2024-08-10]

Man-Kit Lam, Dominic und Rossiter, Bryant W.: »Chromoskedasic Painting«. In: Scientific American, Bd. 265, Nr. 5, Nov. 1991. S. 80–85. Online via: ↱ jstor.org/stable/24938800 [2024-08-10]

Crawford, Megan: Chromoskedasic Sabattier: a step-by-step guide. 2. Jan. 2018. Online: ↱ alternative

photography.com/chromo [2024-07-26]skedasic-sabattier-a-step-by-step-guide/

Cibachrome, Ilfochrome (Ilford; hist.)

Positiv-zu-Positiv-Farb-Prozess zur Herstellung von Papierbildern von ⭬ Diapositiven. Der C.-Prozess nutzt die ⭬ chromolytische Entwicklung; ⭬ Fotopapier auf Polyester-Basis mit eingelagerten Azofarbstoffen; C.-Prints sind langzeit-farbstabil. Seit 1963 am Markt, 1992 umbenannt in Ilfochrome, 2012 wurde die Produktion der C.-Materialien eingestellt.

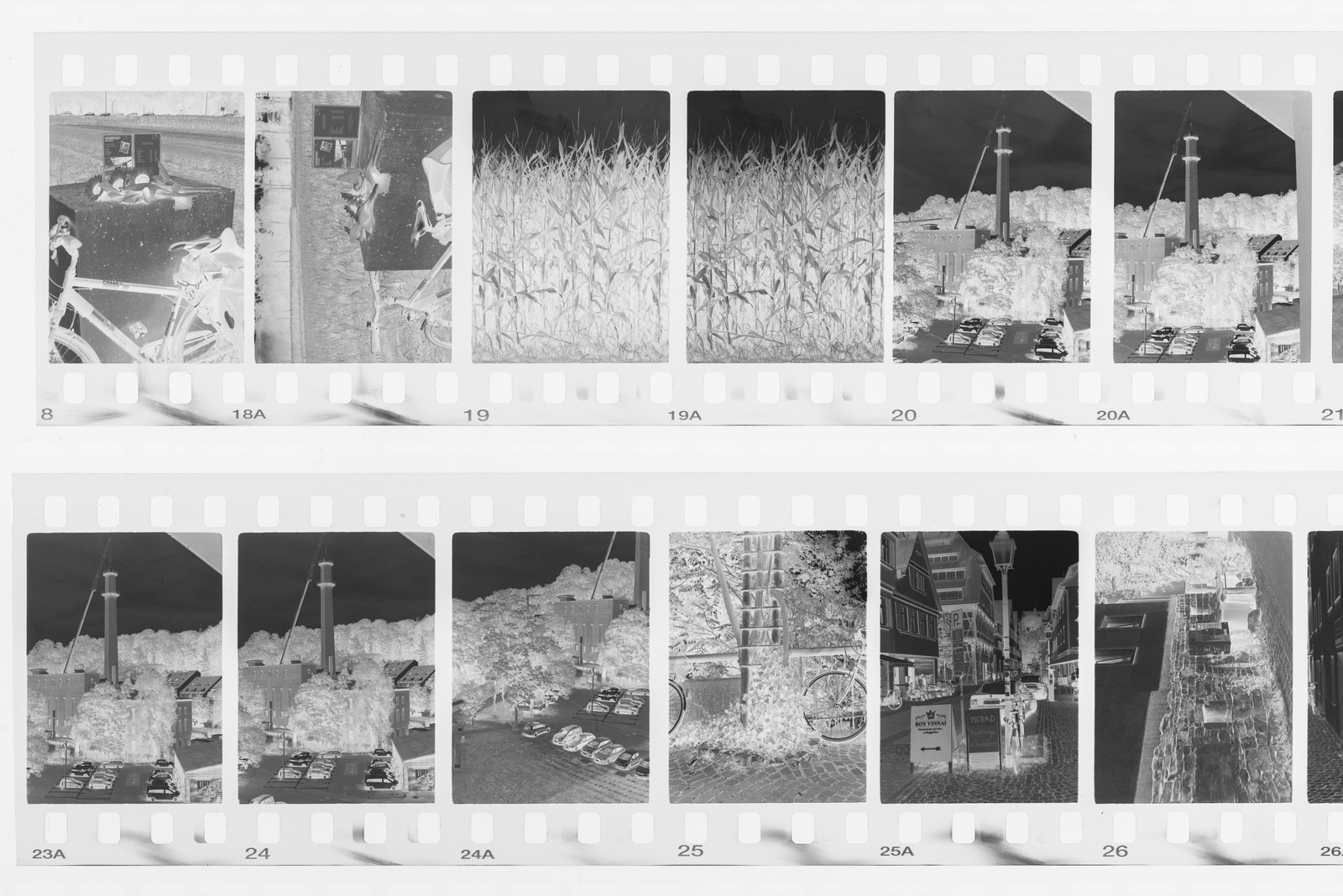

CineStill Film

US-amerik. Firma, die Kodak-Kinefilm für die fotografische Nutzung und die ⭬ Crossentwicklung im ⭬ C-41-Prozess bearbeitet und umkonfektioniert. Die einzelnen Bilder sind daher nicht numeriert (⭬ Keykode, ⭬ Randnummern) und den Farbnegativfilmen fehlt die ⭬ Lichthofschutzschicht.

Website: ↱ cinestillfilm.com [2024-07-27]

Lit.:

Frech, Martin: »Kinefilm im Fotoapparat (z. B. via Cinestill): EASTMAN KEYKODE Numbers statt Bildnummern«. In: Notizen zur Fotografie. 7. Sep. 2017. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2017-09-07/Kinefilm-im-Fotoapparat.html [2022-06-04]

CMYK

Cyan | Magenta | Gelb (yellow) | Schwarz (key)

Prozessfarben in der Drucktechnik

s. a. ⭬ Farbauszug

Color-Fotopapier (lat. color: Farbe)

Negativ-Positiv-Farbprozess

⭬ PE-Fotopapier für Farbvergrößerungen (⭬ C-Prints); nur noch für die Entwicklung im ⭬ RA-4-Prozess verfügbar

Lit.:

Frech, Martin: »Kodak Endura vs. Fujifilm Crystal Archive.« In: Notizen zur Fotografie. 23. Mai 2017. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2017-05-23/Kodak-Endura_vs_Fujifilm-Crystal-Archive.html [2022-04-08]

Cromalin (DuPont; hist.)

Negativ-Positiv-Verfahren

⭬ Pigmentdruckverfahren zur Herstellung lichtechter farbiger Papierbilder aus ⭬ gerasterten ⭬ CMYK-⭬ Farbauszügen: Diese werden passgenau (⭬ Pinregistrierung) in der Reihenfolge Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz nacheinander via UV-Licht auf je eine klebrige Fotopolymerschicht belichtet, die dadurch partiell ihre Klebrigkeit verliert. Nach jeder Belichtung wird der klebrig gebliebene Teil der Schicht (die opaken Rasterpunkte verhinderten die Belichtung) mit der entsprechenden Farbe gefärbt und darüber eine neue Schicht aufgebracht.

Das Cromalin-Verfahren diente vor allem zur Herstellung von Prüfdrucken (Proof) in Reproanstalten und war der entsprechende Industriestandard im analogen Zeitalter.

s. a. ⭬ Farbauszug

Crossentwicklung

Entwicklung eines Farbfilms in einem nicht dafür vorgesehenen ⭬ Entwickler; i. e. S. die Entwicklung eines ⭬ Diafilms im ⭬ C-41-Prozess.

Die Resultate (meist höhere Kontraste und Farbverschiebungen) sind jedoch schwer vorhersehbar und unterscheiden sich von Film zu Film. Die für den Film angegebene ⭬ Empfindlichkeit gilt nicht für eine C.; daher sollte man Belichtungsreihen zur Ermittlung des ⭬ E I durchführen.

Ein Sonderfall der C. ist die Entwicklung von Kinefilm im ⭬ C-41-Prozess statt im ⭬ ECN-2-Prozess (z. B. ⭬ CineStill Film).

Lit.:

- “Cross-Processing” Color Negative Films in Process E-6. Firmenschrift Kodak CIS-184. Juli 1999.

engl.: cross processing

Cyanotypie, Eisenblaudruck, Blaupause

Negativ-Positiv-Prozess

simpler fotogr. Prozess ohne Silber: Ein Träger (Papier, Textil; kann für eine feinere Oberfläche mit Eiweiß oder Stärke grundiert sein) wird beschichtet mit der Mischung aus Eisenammoniumcitrat (= Ammoniumeisen(III)-citrat; ammonium ferric citrate; C₆H₈O₇ · nFe · nH₃N) – die grüne Variante gibt bessere Ergebnisse als die braune – und Rotem Blutlaugensalz (= Kaliumhexacyanidoferrat(III); potassium ferricyanide; C₆FeK₃N₆). Diese Schicht ist für UV-Licht empfindlich.

Chemisch findet folgende Redoxreaktion statt:

Die Citrat-Anionen werden durch die Eisen(III)-Ionen oxidiert, welche dabei zu Eisen(II) reduziert werden. Die Eisen(II)-Ionen reagieren dann mit dem Blutlaugensalz, wodurch das Berliner Blau entsteht, nach dem das Verfahren benannt ist.

Erstaunlicherweise gibt es über hundert Rezepturen, die beiden Chemikalien zu mischen. Die klassische Mischung besteht aus zwei Lösungen, die erst vor der Verwendung zu gleichen Teilen gemischt werden:

Lösung A:

20 g Eisenammoniumcitrat in 100 ml dest. Wasser

Die Lösung kann schimmeln; die Zugabe von Franzbranntwein oder Thymol verhindert das.Lösung B:

10 g Rotes Blutlaugensalz in 100 ml dest. Wasser

Seit 1994 gibt es eine neue Rezeptur, in dem das Eisenammoniumcitrat durch Ammoniumtrioxalatoferrat(III) ersetzt wird. Da sich dabei das schwerlösliche Salz Kaliumtrioxalatoferrat(III) bildet, ist der Ansatz etwas aufwendiger.

Cyanotypien werden als ⭬ Kontaktkopien hergestellt; belichtet wird unter Sonnenlicht oder einer UV-Lampe. Danach muss nur noch gewässert werden, um die unbelichtete Chemie zu entfernen; ein abschließendes Bad in verdünnter Salzsäure (vielleicht besser: Essigsäure) stabilisiert das Bildweiß. Übrig bleibt das stabile (negative) Bild aus dem wasserunlöslichen Berliner Blau.

Durch ⭬ Bleichen mit stark verd. Salpetersäure und Natriumcarbonat sowie ⭬ Rückentwickeln mit Gerbsäure (Gallussäure) wird aus dem blauen ein schwarzes Bild.

Die C. wurde 1842 von Sir John Herschel (1792–1871) entwickelt und kurz darauf von Anna Atkins (1799–1871) genutzt, die damit die ⭬ Fotogramme ihres Buchs Photographs of British Algæ. Cyanotype Impressions ›druckte‹ (⭬ Print) und en passant das erste Fotobuch vorlegte.

Zeitgenössische künstlerische Positionen, die den Cyanotypie-Prozess nutzen:

↱ Kasia Kalua Kryńska: Blue Moon Garden [2024-06-30]

↱ Katja Liebmann: Berlin Ride [2024-06-30]

↱ Melanie Schöniger: vivid [2024-06-30]

↱ Brett Day Windham: Cyanotypes (koloriert) [2025-05-25]

Nette Demonstration der C. von Thomas Bachler: »Fotografieren mit Licht? Die Cyanotypie macht es möglich!« via riesa efau/

YouTube. 3. Mai 2020. Online: ↱ youtube.com/watch?v=5za8ZK3zHUk [2024-08-04] Lit.:

Atkins, Anna: Photographs of British Algae. Cyanotype Impressions 1843 – 1853. Online: ↱ hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.651907 [2022-12-30]

wenn der ›offizielle‹ Link nicht funktioniert, dann via: ↱ rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-F-2016-133 [2022-12-30]Porkkala, Jalo: Tests in blue – papers for cyanotypes. [Übersicht geeigneter Papiere]. 4. März 2021. Online: ↱ alternative

photography.com/tests-in-blue-papers-for-cyanotypes/ [2022-12-30]

engl.: cyanotype, blueprint process

D

D-19 (Kodak-Rezeptur)

⭬ Entwickler für Schwarzweiß-Negativfilm auf Basis Metol und ⭬ Hydrochinon ⚠; ursprünglich für Röntgenfilme und technische Anwendungen; erzeugt hohe Kontraste und dichte Negative; gut für Negative, die für ⭬ alternative Prozesse kopiert werden sollen. Unproblematisch im Selbstansatz.

Vergleichbares konfektioniertes Produkt (allerdings ⭬ Hydrochinon ⚠/

Phenidon): Foma Fomadon LQR (↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27]) D-23 (Kodak-Rezeptur)

⭬ Entwickler für Schwarzweiß-Negativfilm; simple Alternative zu ⭬ D-76; enthält nur Metol (⭬ Entwicklersubstanz) und Natriumsulfit (Schutzsubstanz und Beschleuniger); unproblematisch im Selbstansatz:

- Erwärme 500 ml Wasser auf ca. 50 °C.

- Löse separat 7,5 g Metol in etwas Wasser auf; vorher ein wenig Natriumsulfit zugeben, damit das Metol nicht vorzeitig oxydiert.

- Füge die Metol-Lösung dem halben Liter Wasser zu.

- Löse separat 100 g Natriumsulfit in etwas Wasser auf.

- Füge die Natriumsulfit-Lösung der Metol-Lösung zu.

- Fülle mit Wasser auf 1 l auf.

Als Anhaltspunkt für die Entwicklungszeit taugt die entsprechende Zeit für ⭬ D-76.

Unverdünnt kann D-23 für ungefähr 100 KB-Filme pro ca. 4 Liter wiederverwendet werden ohne die Entwicklungszeit anzupassen, wenn die Lösung mit 22 ml DK-25R pro KB-Film regeneriert wird.

Werden 60 g Natriumbisulfit zu obiger Rezeptur hinzugefügt erhält man den Feinkornentwickler D-25.

D-23 eignet sich auch als ⭬ Zweibadentwickler (DD-23, Divided D-23).

Lit.:

Troop/

Anchell (2020), S. 53 f. [⭬ Literatur]

D-72 (Kodak)

D-76 (Kodak)

proprietärer ⭬ Entwickler für Schwarzweiß-Negativfilm auf Basis Metol und ⭬ Hydrochinon ⚠

D-76 ist der wohl wichtigste Negativentwickler überhaupt und wird noch immer viel genutzt.

↱ Datenblatt [2022-07-23]

D-76 eignet sich auch als ⭬ Zweibadentwickler (DD-76, Divided D-76).

D-76 H ist ein wirkungsgleiche Rezeptur ohne ⭬ Hydrochinon ⚠ und damit umweltfreundlicher (nur Metol, Natriumsulfit und Borax). Das H steht für Dr. Grant Haist (1922–2015, einflussreicher Chemiker bei Kodak sowie Fotograf).

Die Variante D-76 h (kleines h) gilt als Feinkornentwickler, enthält allerdings wieder ⭬ Hydrochinon ⚠.

D-76 E ist ebenfalls ein wirkungsgleiches umweltfreundliche Rezeptur von Chris Patton ohne ⭬ Hydrochinon ⚠.

Rezeptur für 1 l D-76 E:- 0,2 g Phenidon

- 100 g Natriumsulfit

- 8 g Vitamin C

- 12 g Borax

- F19 war die ORWO-Variante.

vergleichbare aktuelle Produkte sind Adox D-76 Classic (↱ Webseite d. Herstellers), Adox D-76 Eco (↱ Webseite d. Herstellers), Foma Fomadon P (↱ Webseite d. Herstellers [2022-07-27]) und Ilford ID-11 (↱ Datenblatt [2022-07-27]).

Lit.:

»Elon-Hydroquinone-Borax-Developer ; For Greatest Shadow Detail on Panatomic Films [Formula D-76]«. In: Eastman Professional Films. Kodak-Firmenschrift. 1936. S. 13

Troop/

Anchell (2020), S. 51 ff. [⭬ Literatur]

D-96 (Kodak)

Schwarzweiß-Negativentwickler, ähnlich wie ⭬ D-76; wird hauptsächlich für die Entwicklung von Kinefilm verwendet.

D-Print; evtl. ⭬ vegan

Sammelbezeichnung für Bilder aus digitalen Daten; kann eine Ausbelichtung auf ⭬ Fotopapier sein, ein Tintenstrahl-Druck, …

Daguerreotypie

Dektol (Kodak)

proprietärer ⭬ Entwickler für ⭬ Silbergelatine-Fotopapier; entspricht D-72

enthält ⭬ Hydrochinon ⚠

Delta-Kristall-Film, Core-Shell-Film (Ilford)

Ilfords Typ-Bezeichnung für deren ⭬ Flachkristallfilme (Delta 100, Delta 400, Delta 3200).

Densitometer

Dia-AV, Tonbildschau (hist.)

↱ Steven Michelsen zeigt auf YouTube Videos historischer Dia-AV-Schauen: ↱ youtube.com/@AV_archaeology/videos.

engl.: multi-image slide show

Diabetrachter, Gucki

Gerät zum vergrößerten Anschauen gerahmter ⭬ Diapositive

engl.: slide viewer

s. a. ⭬ View-Master

Diafilm

Direkt-Positiv-Prozess

Liefert nach dem Entwickeln ein schwarzweißes oder farbiges ⭬ Diapositiv

Jeder Schwarzweißnegativfilm kann zum Dia ⭬ umkehrentwickelt werden (vorzugsweise solche mit klarem Träger, vgl. z. B. ⭬ Scala); als Farbdiafilme gibt es Stand 2024 von Kodak den ⭬ Ektachrome E100 (↱ Webseite d. Herstellers [2022-07-27]; ↱ Datenblatt [2022-07-27]) sowie von Fuji FUJICHROME Velvia 50, Velvia 100 und PROVIA 100F (↱ Webseite d. Herstellers [2022-07-27]); alle zur Entwicklung im ⭬ E-6-Prozess.

engl.: slide film, reversal film, transparency film

s. a. ⭬ Scala, ⭬ Diapositiv, ⭬ Kodachrome, ⭬ Umkehrentwicklung

Diafine

Echter aber proprietärer ⭬ Zweibadentwickler für Negative aus kontrastreichen Aufnahmesituationen, der in Pulverform zum Ansatz von zwei separaten Bädern geliefert wird: Bad A enthält die ⭬ Entwicklersubstanzen ⭬ Hydrochinon ⚠/

Phenidon und Bad B das Alkali (Natriumsulfit); die angesetzten Lösungen halten sehr lange, die Empfindlichkeitsausnutzung ist gut. Auf ⭬ Vorwässern sollte man verzichten, damit sich die fotogr. ⭬ Schicht in Bad A so richtig ›vollsaugen‹ kann. Die meisten Filme werden nacheinander für jeweils 3 Minuten in den beiden Bädern entwickelt (auf keinen Fall Zwischenwässern, dann ginge ja der Entwickler verloren, bevor der Beschleuniger wirkt). Die Badtemperatur darf zwischen 20 °C und 30 °C liegen, ohne dass dies das Bildergebnis nennenswert verändert – sehr praktisch; auch eine Verlängerung der Entwicklungszeiten wirkt sich kaum aus.

enthält ⭬ Hydrochinon ⚠

Diapositiv, Dia (griech. δία: durch)

Transparentes Steh- oder Bewegtbild (»Film«); muss zum Betrachten durchleuchtet werden (⭬ Projektion, Leuchtkasten)

s. a. ⭬ Autochrome-Verfahren; ⭬ Diafilm; ⭬ Diaprojektor

engl.: slide (wenn gerahmt), transparency

Diaprojektor, Diaskop, Bildwerfer

Gerät zur ⭬ Projektion gerahmter ⭬ Diapositive

engl.: slide projector

Dichroitischer Schleier

Bildfehler auf Film oder Fotopapier: Feine Silberschicht, die sich während des ⭬ Entwicklungsprozesses auf der Oberfläche des Films abgelegt hat; erscheint bräunlich im Durchlicht und grün-/

gelblich im Auflicht. Der Dichroitische Schleier entsteht entweder durch die Entwicklung in einem stark gebrauchten, mit ⭬ Fixierer verunreinigten ⭬ Entwickler, evtl. in Verbindung mit einem schon alkalischen ⭬ Unterbrecherbad, oder in einem erschöpften Fixierbad.

Wenn man ihn rechtzeitig auf dem noch nassen Film bemerkt, kann der Silberbelag durch Abreiben leicht vom Negativ entfernt werden.

Ist der Film bereits getrocknet, kann der Belag auch nach erneutem Wässern nicht mehr mechanisch entfernt werden; dann hilft nur noch abschwächen oder ⭬ bleichen/

⭬ rückentwickeln. Dichroitischer Schleier auf Fotopapier kann nicht entfernt werden.

Lit.:

Fritsche, Kurt: Fotofehlerbuch. 9., verb. Aufl. Leipzig: VEB Fotokinoverlag, 1976

Matthias, Robert: Verarbeitungsfehler im Schwarzweiß-Negativprozeß. 2. Aufl. Leverkusen: Firmenschrift der Agfa-Gevaert, 1974

Matthias, Robert: Verarbeitungsfehler im Schwarzweiß-Positivprozeß. 2. Aufl. Leverkusen: Firmenschrift der Agfa-Gevaert, 1974

engl.: dichroic fog

Dichte

engl.: density

Diffusionsfilter, Nebelfilter

Optische Filter, die Lichthöfe und Überstrahlungen ergeben, sowie den Kontrast und die Auflösung reduzieren.

Anwendungen z. B. in der Portrait-Fotografie oder bei Nachtaufnahmen; aber auch, um zu perfekten Objektiven einen Look zu entlocken.

Diagramm dazu von Tiffen: ↱ Triangle of Diffusion [2023-01-03]

↱ Bildbeispiele bei Schneider (runterscrollen) [2023-01-03]

s. a. ⭬ Orton-Effekt

engl.: diffusion filter

DIN-Wert

Diptychon

Disc-Film (Kodak; hist.)

⭬ Kleinstbildfilmformat von Kodak; 1982 eingeführt als Nachfolger für das Pocket-System (Kodak ⭬ Film-Typ 110); 15 Negative (Aufnahmeformat 8 × 10,5 mm) auf einer Scheibe (⌀ 65 mm) in einer 7 mm flachen Kassette

Filme wurden produziert von 1982 bis 1998, Kameras bis 1990

Gute Zusammenfassung: Our Own Devices: SHORT: Kodak Disc Cameras (2024-04-03). Video, YouTube: ↱ youtube.com/watch?v=0rjUDVZVoFc [2024-04-04]

Lit.

Hèrm, Hofmeyer: Fresh New Kodak Disc Film. [DIY-Anleitung] 24. Aug. 2020. Online: ↱ sites.google.com/view/fresh-kodak-disc-film/home [2022-04-28]

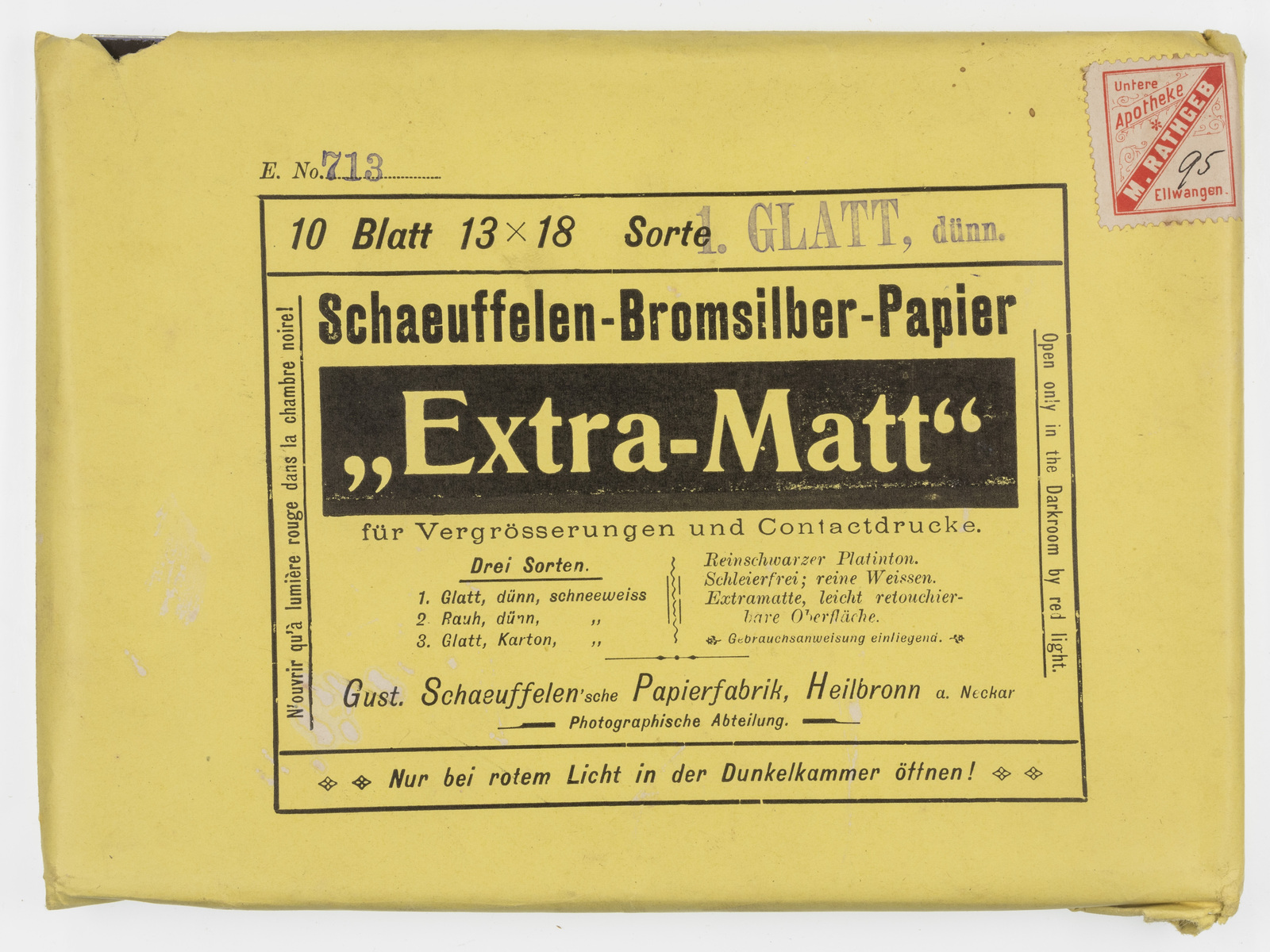

Dokumentenfilm, Hochauflösungsfilm

Film für Mikrofotografie; steile ⭬ Gradation (sehr kontrastreich), feinkörnig, hochauflösend, geringempfindlich, erreicht hohe Dichte

Typgerecht entwickelt haben D. einen geringen Tonwertumfang; kann durch angepasste Entwicklung, evtl. mit Spezialentwicklern (z. B. Tetenal Neofin doku), ›weicher‹ entwickelt und für die bildmäßige Fotografie genutzt werden.

z. B. Adox CMS 20 (⭬ orthopanchromatisch; ↱ Datenblatt [2024-07-27]); Rollei Ortho 25 (⭬ orthochromatisch; ↱ Datenblatt [2024-07-27]) und Kodak Ektagrafic Slide HC (hist.); Kodalith Ortho (hist.); Kodak Technical Pan (hist.); Maco Orth 25 (hist.)

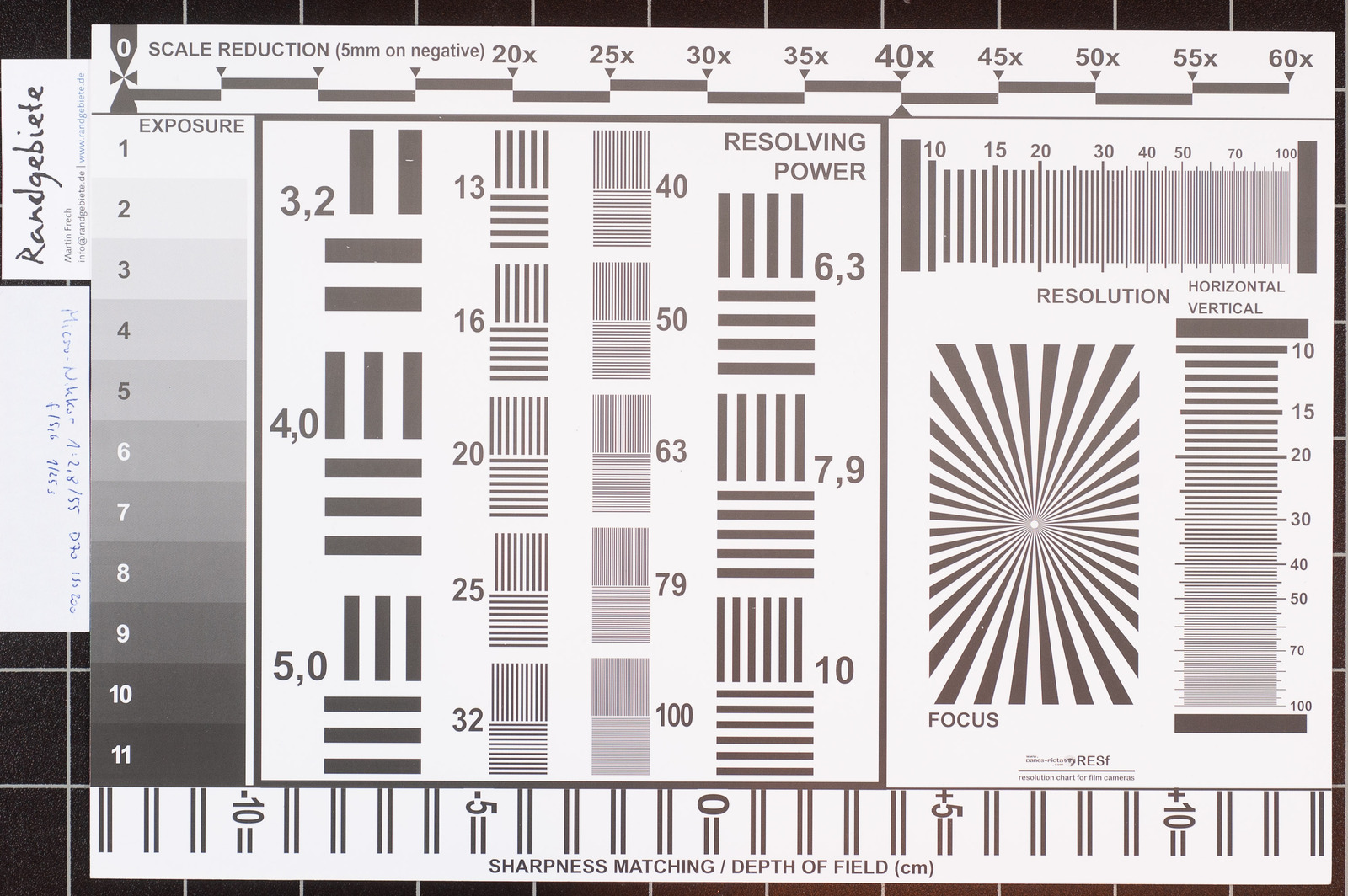

![© Martin Frech: Kodak Technical Pan, Meterware Eine ungeöffnete Originalverpackung Kodak Techical Pan (Meterware, 35 mm, 150 ft); zu entwickeln bis 08/[19]98. Foto: © Martin Frech](https://dpfs.api.medienfrech.de/3ca7983755894c0a.best.jpg)

Kodak Technical Pan, ⭬ Meterware

s. a. ⭬ Strichfilm

Drahtauslöser

Mechanischer Fernauslöser für ⭬ Kameraverschlüsse; wird meist in den Auslöser eingeschraubt; bei elektronisch gesteuerten Kameras kann die Befestigung auch an einer anderen Stelle sein. Wird üblicherweise verwendet, wenn die Kamera auf einem Stativ befestigt ist, um Vibrationen beim Auslösen zu minimieren; steigert die technische Bildqualität.

Kameraseitig gibt es (mind.) zwei Anschlüsse: Innen- oder Außengewinde.

engl.: cable release

Dreifarbenfotografie, Trichromie

Das Prinzip aller praktischen Farbfotografie: Herstellung eines Farbbilds durch die Mischung der Grundfarben Rot, Grün und Blau (additive Verfahren) oder Cyan/

Blaugrün, Magenta/ Purpur und Gelb (subtraktive Verfahren). I. e. S.: Drei separate Schwarzweißaufnahmen (die sog. ⭬ Farbauszüge) werden durch rote, grüne und blaue ⭬ Farbfilter angefertigt; zum Betrachten werden diese zur farbigen Darstellung passgenau übereinander projiziert (additive Dreifarbenprojektion); oder im Bildbearbeitungsprogramm kombiniert.

engl.: three-color process, trichromy

Lit.:

Crofts, Jack: Trichromes – Colour Photos with Ilford HP5. 15. Juli 2021. Online: ↱ https://www.ilfordphoto.com/trichromes-colour-photos-with-ilford-hp5/ [2023-03-16]

s. a. ⭬ Farbauszug

Dunkelkammer

Rotlichtbezirk für die Praktiker der ⭬ emulsionsbasierten Fotografie, Teil eines ⭬ Fotolabors; siehe dort

Meggan Gould: darkrooms (seit 2023). Online: ↱ meggangould.net/darkrooms/ [2024-08-04]

engl.: darkroom

Dunkelkammerlampe

s. a. ⭬ Schleiertest

engl.: darkroom lamp

Dunkelkammerleuchte

s. a. ⭬ Schleiertest

engl.: safelight

Dunkelsack, Wechselsack

engl.: changing bag

Duplikatfilm

Umkehrfilm mit feinem Korn, reduziertem Kontrast und geringer ⭬ Empfindlichkeit zur Herstellung von ⭬ Diapositiv-Kopien – z. B. Agfachrome CRD (↱ Datenblatt [2024-07-27]); Fujichrome CDU (CDU II wurde bis 2009 produziert; ↱ Datenblatt [2024-07-27]); Kodak Ektachrome Slide Duplicating Film (EDUPE; wurde bis März 2010 produziert als Nachfolger der Filme SO-366 (Tageslicht) und 5071 (3200 K); ↱ Datenblatt [2024-07-27]).

Zum Duplizieren von Schwarzweißnegativen gab es Direktpositiv-Schwarzweißfilme, z. B. von Agfa den Dia Direct (auch ⭬ Agfa Scala eignet sich) oder von Kodak den Professional B/W Duplicating Film SO-132 (↱ Datenblatt).

Zum Duplizieren gab es spezielle Geräte (slide copier) mit einer filterbaren Beleuchtungseinrichtung (Blitz- oder Dauerlicht) und einer Vorrichtung zur Kontrastminderung (falls man regulären Film zum Duplizieren verwendet); z. B. den Illumitran slide copier von Bowens.

D. wurde wegen des geringen Kontrasts gelegentlich auch für Portraitfotografie verwendet.

s. a. ⭬ Zwischennegativ

engl.: duplicating film

DX-Codierung (digital index)

Von Kodak definierte maschinenlesbare Codierung von ⭬ Filmempfindlichkeit, Filmlänge und Belichtungsspielraum der Schicht auf Filmpatronen: Ein Schachbrettmuster im CAS-Code für Kameras (Camera Auto Sensing Code) und ein Barcode für Entwicklungsmaschinen.

Kann die Kamera keinen DX-Code lesen, wird üblicherweise ISO 100/21° angenommen; es gibt allerdings Kameras (z. B. Nikon F65), die das Einlegen des Films verweigern, wenn der DX-Code auf der Filmpatrone fehlt.

Lit.:

Frech, Martin: »DX-Code ändern«. In: Notizen zur Fotografie. 10. Dez. 2007. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2007-12-10/DX-Code-aendern.html [2024-05-30]

Dye Transfer (Kodak; hist.)

Negativ-Positiv-CMY-Farb-Umdruck-Verfahren von Gelatine-Reliefs; eine Weiterentwicklung des ⭬ Carbrodruckverfahrens; Details erklärt ein Meister in Ctein [o. D.]

Lit.:

Ctein: What is Dye Transfer?. o. D. Online: ↱ ctein.com/dyetrans.htm [2024-08-01]

Doubley, David: Dye Transfer Archives. Online: ↱ daviddoubley.com/DyeTransfer.htm [2024-08-01]

Kodak Dye Transfer Process. Firmenschrift Kodak E-80. o. D.

E

E-6-Prozess

Von Kodak definierter ⭬ chromogener Prozess zur Entwicklung von ⭬ Ektachrome-Farbdiafilmen und kompatiblen (⭬ Diafilm); Fuji nennt ihren zu E-6 kompatiblen Prozess CR-56, der von Agfa hieß AP-44.

Lit.:

- Agfacolor Process 44 Technische Daten A 36. Firmenschrift Agfa-Gevaert. o. D.

ECN-2-Prozess (Eastman Color Negative)

Von Kodak definierter ⭬ chromogener Prozess zur Entwicklung von Farbnegativ-Kinefilmen; als Nachfolger für ECN 1974 eingeführt mit dem Filmmaterial Eastman Color II Negative, Typ 5247/

7247 .Lit.:

Flueckiger, Barbara: Timeline of Historical Film Colors. 2012 ff. Online: ↱ filmcolors.org/timeline-entry/1406/ [2024-06-09]

Processing Kodak Motion Picture Films, Module 7 ; Process ECN-2 Specifications. Firmenschrift Kodak H-24.07. 2020. Online: ↱ kodak.com/content/products-brochures/Film/Processing-KODAK-Motion-Picture-Films-Module-7.pdf [2020-06-04]

ECO 4812 (Moersch)

proprietärer ⭬ Entwickler für ⭬ Silbergelatine-Fotopapier

ohne ⭬ Hydrochinon ⚠

↱ Webseite d. Herstellers mit Beispielbildern

Edeldruckverfahren, kunstfotografische

Sammelbegriff für verschiedene Negativ-Positiv-Verfahren aus dem späten 19. Jh. zur Herstellung von Bildern mit ›künstlerischer‹ Anmutung von einem fotografischen Negativ (zur Bewegung der Kunstfotografen siehe Frech [2014]).

⭬ Gummidruck (zur Herstellung von Einzelblättern; kein Druckverfahren)

Lichtdruck

⭬ Platindruck (zur Herstellung von Einzelblättern; kein Druckverfahren)

Lit.:

Frech, Martin: »Die Phase des Pictorialismus in der Geschichte der Fotografie«. In: Notizen zur Fotografie, 17. Mai 2014. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2014-05-17/Pictorialismus-in-der-Geschichte-der-Fotografie.html [2024-07-27]

Heidtmann, Frank: Kunstphotographische Edeldruckverfahren heute. Berlin: Berlin-Verlag, 1978. ISBN 3-87061-183-9

E I, exposure index

Eine von der ⭬ Nennempfindlichkeit des gegebenen Films abweichende Empfindlichkeitseinstellung am ⭬ Belichtungsmesser

Wenn z. B. ein ISO 400/27°-Film wie ein ISO 200/24°-Film belichtet wird (1 Blende Überbelichtung), wird dieser mit einem E I von 200 belichtet.

s. a. ⭬ Filmempfindlichkeit

Lit.:

ISO vs EI Speed Ratings for Kodak Films. Firmenschrift Kodak CIS-185. Nov. 1996. Online: ↱ 125px.com/docs/techpubs/kodak/cis185-1996_11.pdf [2022-09-09]

engl.: exposure index, speed setting

Einbad Fixierentwickler, Einbadentwickler, Monobad

Wie der Name schon sagt: ⭬ Entwickler, der den ⭬ Fixierer enthält; nach dem Monobad muss nur noch gewässert werden; das geht schnell, da das Monobad eine alkalische Lösung ist.

Einbad Fixierentwickler sind Voraussetzung für die ⭬ Sofortbild-Fotografie und nützlich, wenn man ein paar Minuten Fixierzeit einsparen möchte, die Bildqualität aber eine untergeordnete Rolle spielt; z. B. früher bei der Zielfotografie im Sport.

Die Rezeptur ist so abgestimmt, dass der Entwickler fertig ist, bevor der Fixierer übernimmt. Soll das perfekt funktionieren, müsste für jede fotogr. ⭬ Schicht ein spezielles Monobad zusammengestellt werden. Für die Chemie-Paste in den Sofortbild-Filmen wird das so gemacht.

Die üblichen Monobad-Rezepturen sind jedoch ein Kompromiss: Alle Filme bekommen dieselbe Entwicklungszeit, egal, wie lange man den Film darin badet (da nach wenigen Minuten nur noch der Fixierer wirkt). Daher funktionieren die üblichen Monobäder eher mit gering- bis mittelempfindlichen Filmen. Die Temperatur spielt eine Rolle; damit kann man experimentieren.

Will man unbedingt ein Monobad verwenden – z. B. auf Reisen – ist es sinnvoll, verschiedene Filme damit zu testen (jeweils mit Belichtungsreihen, um den optimalen ⭬ EI zu finden) und den zu verwenden, der am besten zum gewählten Monobad passt.

proprietäre Produkte:

- FPP Super MonoBath BW Developer (Pulver oder flüssig)

enthält ⭬ Hydrochinon ⚠

↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27] - Df 96 (⭬ CineStill Film)

nicht verwechseln mit ⭬ D-96!

enthält ⭬ Hydrochinon ⚠

↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27] - Monotenal, Monophen (Tetenal; hist.)

Rezeptur nach Donald Qualls (2004-09-10 auf rec.photo.darkroom; via ↱ covington

innovations.com/hc110 [2024-07-27]):- 32 ml ⭬ HC-110 (enthält ⭬ Hydrochinon ⚠)

- 100 ml Ammoniak

- 20 ml Ilford Rapid Fixer

- auf 500 ml auffüllen mit Wasser

- sofort verwenden

Rezeptur nach Geoffrey Crawley (FX 6a, danke ↱ John Finch [2025-08-22]; wird auch kommerziell als Fertigprodukt vertrieben.)

- 700 ml Wasser (~40 °C)

- 50 g Natriumsulfat (wasserfrei, Na₂SO₄)

- 12 g ⭬ Hydrochinon ⚠ (⭬ Entwickler)

- 1 g Phenidon (⭬ Entwickler)

- 10 g Natriumhydroxid (NaOH); ⚠ vorsichtig sein: Handschuhe und Schutzbrille verwenden

- 70 g (mehr Kontrast) bis 120 g (weniger Kontrast) Natriumthiosulfat (Na₂S₂O₃, Fixiersalz)

- auf 1 l mit Wasser auffüllen

- abkühlen lassen auf 20 °C und sofort verwenden (gut für etwa zehn Filme)

- kein Vorwässern; Prozesszeit: ~ 6 min; bewährter Kipprhythmus: die ersten 30 s kontinuierlich, dann alle 30 s 10 s kippen.

- Sind die Negative zu dünn, Badtemperatur erhöhen, damit der Entwickler kräftiger wirkt.

- Die ⭬ Filmempfindlichkeit wird nicht ausgenutzt: reichlich belichten

engl.: monobath

Lit.:

Anchell (2016), S. 56 ff. [⭬ Literatur]

Haist, Grant: Monobath Manual. Hastings-On-Hudson N. Y.: Morgan & Morgan, 1966

- FPP Super MonoBath BW Developer (Pulver oder flüssig)

Einwegkamera

Eisenblaudruck

Eiweißlasurfarbe

Eine nicht deckende pigmentierte Farbe zum ⭬ Ausflecken und Retuschieren auf ⭬ Fotopapier und ⭬ Dias.

Website d. Herstellers: ↱ rohrer-klingner.de/de/diaphoto-dye-lasurfarbe/ [2024-07-27]

Ektachrome

Palette an ⭬ Diafilmen von Kodak zur Verarbeitung im ⭬ E-6-Prozess; 2012 eingestellt, 2018 als Ektachrome E 100 wiederbelebt (↱ Datenblatt: Kodak-Publ. E-4000) [2024-07-04]

In guten Zeiten gab es eine breite Palette an Ektachrome-Filmen; Stand 1998:

Name Kürzel Eigenschaften Ektachrome E 100 S

E 100 S

⭬ Tageslichtfilm; gesättigte Farben, natürlich wirkende Hauttöne

Datenblatt: Kodak-Publ. E-163 und E-164Ektachrome E 100 SW

E 100 SW

⭬ Tageslichtfilm; gesättigte Farben, leichter ⭬ Warmton (quasi eingebauter ⭬ Wärmefilter)

Datenblatt: Kodak-Publ. E-163 und E-164Ektachrome E 100 VS

E 100 VS

⭬ Tageslichtfilm; stark gesättigte Farben

Datenblatt: Kodak-Publ. E-163Ektachrome E 200

E 200

⭬ Tageslichtfilm; gut zum ⭬ Pushen

Datenblatt: Kodak-Publ. E-28Ektachrome 100

EPN

⭬ Tageslichtfilm; gute Farbwiedergabe, für Studio- und Katalogfotografie

Datenblatt: Kodak-Publ. E-27Ektachrome 100 Plus

EPP

⭬ Tageslichtfilm; gesättigte Farben, für Studio- und Katalogfotografie

Datenblatt: Kodak-Publ. E-113Ektachrome 64

EPR

⭬ Tageslichtfilm; gute Farbwiedergabe, sehr feinkörnig

Datenblatt: Kodak-Publ. E-8Ektachrome 160 T

EPT

⭬ Kunstlichtfilm

Datenblatt: Kodak-Publ. E-144Ektachrome 320 T

EPJ

⭬ Kunstlichtfilm

Datenblatt: Kodak-Publ. E-145Ektachrome 64 T

EPY

⭬ Kunstlichtfilm; gut für Holztöne

Datenblatt: Kodak-Publ. E-130Ektachrome 400 X

EPL

⭬ Tageslichtfilm; leichter ⭬ Warmton

Datenblatt: Kodak-Publ. E-161Ektachrome P 1600x

EPH

⭬ Tageslichtfilm; sehr hochempfindlich

Datenblatt: Kodak-Publ. E-147

EPH ist für ⭬ Push-Entwicklung vorgesehen.

Ektachrome E 200

EPD

⭬ Tageslichtfilm; gut für ⭬ Crossentwicklung; ältere Version des E 200; nur als 120er-Rollfilm

Ektachrome Infrared

EIR

⭬ Falschfarbenfilm; nur als ⭬ Kleinbildfilm

Datenblatt: Kodak-Publ. TI-2323Lit.:

E. Firmenschrift Kodak PPI-691. 1998.

Kodak Professional Color Transparency Films. Firmenschrift Kodak E103RF. 2012.

Ektachrome R-3 (hist.)

Kodak-Prozeß für Ektachrome-22-Farbumkehrpapiere; eingeführt 1983

Elon (Kodak)

Kodak-Name für Metol als Bestandteil in ⭬ Entwicklern

ELVIS (hist.)

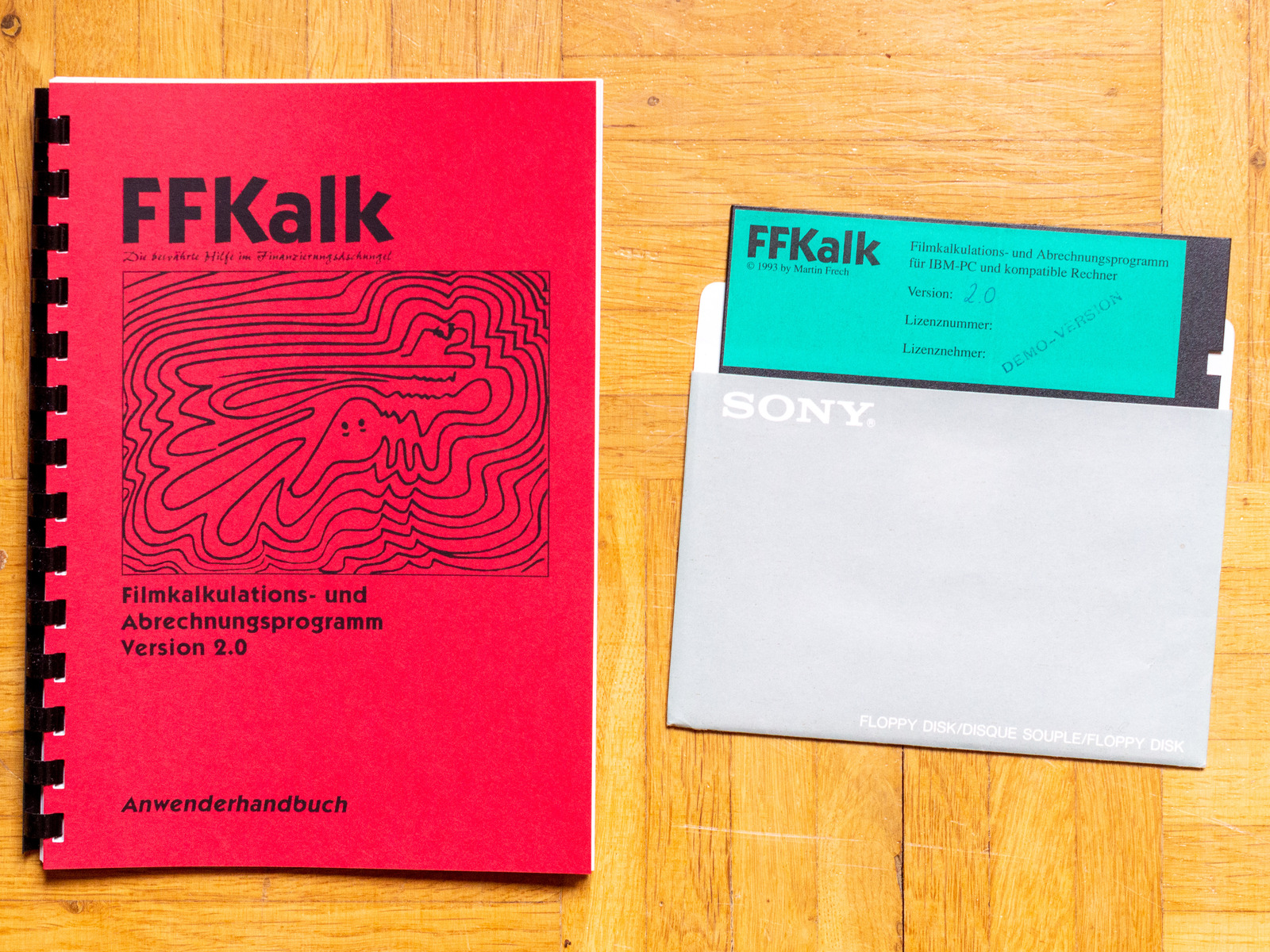

Electronic Video Interactive System; Steuerprogramm für Interaktives Kino von Martin Frech (1990/91).

Lit.:- Frech, Martin: Interaktives Kino [Diplomarbeit, Fachhochschule für Druck Stuttgart], 1991. 🗎 ausgew. Seiten

- Frech, Martin: »Privat-Programm: Kommt das Interaktive Kino?« In: Video Professional. Schiele & Schön. 2 (1992) 3, S. 6 ff.

Emulsion

Lichtempfindliche ⭬ Schicht des fotografischen Aufnahmematerials; chemisch ist das allerdings keine Emulsion, sondern eine erstarrte Suspension (Silberhalogenidkristalle in Gelatine).

Details siehe ⭬ Schicht

emulsionsbasierte Fotografie

Sammelbezeichnung für traditionelle, nicht-digitale Verfahren der fotogr. Bilderzeugung; »analoge Fotografie«

siehe auch mein → ManifestEntrastern

engl.: descreening

Entwickler, Hervorrufer

Das Entwickeln ist ein Schritt im ⭬ Entwicklungsprozess konventioneller fotogr. ⭬ Schichten.

Der E. ist eine Flüssigkeit, die in der belichteten fotogr. Schicht negative oder positive Bilder hervorruft.

E. gibt es als Pulver (zum Lösen in Wasser) oder als Flüssigkonzentrate als proprietäre Produkte zu kaufen – man kann sie jedoch auch nach veröffentlichten Rezepten aus den Rohchemikalien selbst zusammenstellen.

Wichtigste Bestandteile eines E. sind die ⭬ Entwicklersubstanz sowie eine Schutzsubstanz (verhindert die vorzeitige Oxydation der Entwicklersubstanz; meist Nariumsulfit). Die meisten E. enthalten zusätzlich Alkalien (zur Beschleunigung der Entwicklung) und Verzögerer (zum Schutz der unbelichteten Silberhalogenide).

ausgewählte Schwarzweiß-Negativentwickler:

- ⭬ Caffenol (Selbstansatz nach Dr. Scott Williams/

RIT) - ⭬ D-19 (Kodak-Rezeptur; Selbstansatz)

- ⭬ D-23 (Kodak-Rezeptur; Selbstansatz)

- ⭬ D-76 (Kodak)

- ⭬ ID-11 (Ilford)

- ⭬ HC-110 (Kodak)

- ⭬ PC-TEA (Selbstansatz)

- ⭬ Rodinal (urspr. Agfa; dort auch PaRodinal)

- ⭬ XTOL (Kodak)

ausgewählte Schwarzweiß-Papierentwickler:

- ⭬ Adotol Konstant (Adox; urspr. ORWO N113)

- ⭬ Dektol (D-72, Kodak)

- ⭬ ECO 4812 (Moersch)

- ⭬ Eukobrom (Tetenal)

- ⭬ Fomatol PW (Foma)

- ⭬ Muligrade Developer (Ilford)

- ⭬ Neutol (Adox; urspr. Agfa)

- ⭬ Variobrom WA (Tetenal)

Die ergiebigsten zeitgenössischen Monografien zu diesem Thema: Anchell (2016) und Troop/

Anchell (2020) [⭬ Literatur] engl.: developer; soup (slang)

- ⭬ Caffenol (Selbstansatz nach Dr. Scott Williams/

Entwicklersubstanz

Die E. reduziert die Silberionen der belichteten Silberalogenide (das latente Bild) schneller zu Silberatomen als die unbelichteten (die Latentbildkeime wirken katalytisch) – und wird dabei selbst oxydiert.

Wichtige Entwicklersubstanzen sind

- Derivate der Ascorbinsäure, ascorbic acid, Vitamin C

↱ CAS-Stoffdatenbank

z. B. als Natriumisoascorbat in ⭬ XTOL - Brenzcatechin, Catechol

↱ CAS-Stoffdatenbank

⭬ Stain bildend; z. B. in ⭬ Tanol (Moersch) - Glycin

↱ CAS-Stoffdatenbank - ⭬ Hydrochinon ⚠ (= Kodak Quinol)

↱ CAS-Stoffdatenbank - Metol (= Kodak Elon)

↱ CAS-Stoffdatenbank - p-Aminophenol

↱ CAS-Stoffdatenbank

z. B. in ⭬ Rodinal - Phenidon

↱ CAS-Stoffdatenbank

z. B. in ⭬ HC-110 - Pyrogallol

↱ CAS-Stoffdatenbank

⭬ Stain bildend; z. B. in PMK (Gordon Hutchings)

Erik Prestmon erklärt, wie er einen Entwickler selbst entwirft, ansetzt und testet:

- Prestmon, Erik: Designing a developer. Part one. 11. April 2012. Online: ↱ ascorbate-developers.blogspot.com/2012/04/designing-developer-part-one.html [2022-07-23]

- Prestmon, Erik: Designing a developer part 2. Alkali and restrainer. 13. April 2012. Online: ↱ ascorbate-developers.blogspot.com/2012/04/designing-developer-part-2-alkali-and.html [2022-07-23]

- Prestmon, Erik: Designing a developer part 3. Getting chemicals and mixing the developer. 17. April 2012. Online: ↱ ascorbate-developers.blogspot.com/2012/04/designing-developer-part-3-geting.html [2022-07-23]

- Prestmon, Erik: Designing a developer part 4. Testing and evaluation. 22. April 2012. Online: ↱ ascorbate-developers.blogspot.com/2012/04/testing-developer.html [2022-07-23]

engl.: developing agent

- Derivate der Ascorbinsäure, ascorbic acid, Vitamin C

Entwicklungsprozess für fotogr. ⭬ Schichten

- evtl. ⭬ vorwässern

- evtl. vorhärten (⭬ Härtebad)

- entwickeln

- evtl. entfernen der ⭬ Rem-jet-Schicht (s. dort)

- ⭬ Umkehrentwicklung

- ⭬ Farbentwicklung

- ⭬ Schwarzweißentwicklung

- ⭬ Entwickler

- Kinetik:

Kippentwicklung/Rotationsentwicklung

evtl. ⭬ bleichen

fixieren (⭬ Fixierer)

- ⭬ zwischenwässern

evtl. tonen (⭬ Tonung)

- ⭬ zwischenwässern

evtl. härten (⭬ Härtebad)

evtl. ⭬ Auswässerungshilfe

- ⭬ schlusswässern

evtl. ⭬ Netzmittel- bzw. Bildsilberstabilisierungsbad

Epidiaskop

engl.: epidiascope

s. a. ⭬ Overheadprojektor

Essigsäure-Syndrom

Von Harold Brown geprägter Begriff für die Hydrolyse des Acetatträgers von ⭬ Sicherheitsfilm, Magnetbändern u. ä.: Die Celluloseester werden unter dem Einfluss von Feuchtigkeit gespalten, es entsteht u. a. Essigsäure, die stark riecht, woran man das Problem schnell erkennt; das Monitoring erfolgt mit Hilfe von pH-Indikatoren (Acid-Detection-Strips).

Das E. setzt prinzipiell bei der Produktion des Materials ein und ist irreversibel; durch geeignete Lagerbedingungen (trocken und kalt, ggf. zusätzlich Säureextraktoren) kann es deutlich verzögert werden: Haltbarkeit bei 80 % r. F./

35 °C 4 Jahre; bei 60 % r. F./ 24 °C 20 Jahre; bei 40 % r. F./ 7 °C 300 Jahre; bei 20 % r. F./ 2 °C >1000 Jahre. Wird das E. im Archiv bemerkt, muss das betroffene Material sofort separiert werden, da die Essigsäure den restl. Bestand ›infiziert‹.

Lit.:

Amidon, Audrey: »Film Preservation 101: Why does this film smell like vinegar?«. In: The Unwritten Record. 19. Juni 2020. Online: ↱ unwritten-record.blogs.archives.gov/2020/06/19/film-preservation-101-why-does-this-film-smell-like-vinegar/ [2024-06-30]

Herbst, Helmut: »Zerfall unseres filmischen Erbes ; Wer hat Angst vorm Vinegar-Syndrome?«. In: Film & TV Kamera. 11. Nov. 2013. Online: ↱ filmundtvkamera.de/branche/wer-hat-angst-vorm-vinegar-syndrome/ [2024-06-19]

Jeavons, Clyde: »Obituary Harold Brown«. In: The Guardian. 12. Dez. 2008. Online: ↱ theguardian.com/film/2008/dec/12/harold-brown-obituary [2024-06-30]

Müller, Anna-Maija und Zürcher, Regula: »Zelluloseazetat-Filme – vorprogrammiertes „Essig-Syndrom“ (vinegar syndrome)«. In: Der Archivar. 60 (2007) 4, S. 346–349.

engl.: vinegar syndrome

ESTAR (Kodak)

Markenname für Kodaks Polyester-Filmträger (⭬ Schicht)

↱ Datenblatt [2024-07-25]Eukobrom (Tetenal; hist.)

proprietärer ⭬ Entwickler für ⭬ Silbergelatine-Fotopapier

enthält ⭬ Hydrochinon ⚠

umweltfreundliche Variante ohne ⭬ Hydrochinon ⚠: Eukobrom AC (hist.)

EV (exposure value; Eᵥ)

F

f-stop-printing

f-Zahl, Blendenzahl

engl.: f-stop; f-number

Fachkamera

Sammelbezeichnung für Kameras, die zu speziellen Zwecken konstruiert sind, häufig modular; bieten meist umfangreiche Verstellmöglichkeiten (z. B. zur Schärfedehnung); werden üblicherweise stativgebunden und meist mit ⭬ Planfilmen genutzt, seltener mit ⭬ Rollfilmen.

engl.: view camera

Lit.:

Grepstad, Jon: Building a Large Format Camera. Plans and Instructions for Building a 4 × 5 Monorail Camera. 2nd, rev. ed. Oslo: 2000. Online: ↱ jongrepstad.com/building-a-large-format-camera/ [2022-12-04]

FAQ rund um den Selbstbau einer Fachkamera (inkl. Literaturliste):

Grepstad, Jon: View Camera Construction FAQ. Online: ↱ jongrepstad.com/building-a-large-format-camera/view-camera-construction-faq-2/ [2022-12-04]

Fachlabor

s. a. ⭬ Großlabor

Falschfarbenfilm

Beim ›normalen‹ Farbfilm sind den rot-, grün- und blauempfindlichen ⭬ Schichten die jeweils komplementären Farben Cyan, Magenta und Gelb zugeordnet. Bei Falschfarbenfilmen sind entweder die Schichten anders sensibilisiert (⭬ Sensibilisierung), den jeweiligen Schichten sind andere Farben zugeordnet oder beides.

Populäre F. waren die nicht mehr produzierten ⭬ Diafilme EIR (↱ Datenblatt [2024-07-27]) und Aerochrome (↱ Datenblatt [2024-07-27]) von Kodak. Deren drei Schichten sind für Grün, Rot und Infrarot sensibilisiert (⭬ Infrarotfotografie). Der grünen Schicht ist Gelb, der roten Magenta und der infraroten Cyan zugeordnet. Hauptanwendungsgebiet für die Filme war die Luftbildfotografie. Auf Grund der speziellen Farbdarstellung wurden sie jedoch auch für die bildmäßige Fotografie verwendet (siehe z. B. Richard Mosses mehrfach ausgezeichnetes Kongo-Projekt »Infra«).

Der ›Blue-Insensitive Color Film‹ von GAF/

USA war ein für Blau unempfindlicher aber mit ASA 1000 hochempfindlicher Diafilm für Unterwasser- und Luftbildfotografie. ⭬ Lomographys Farbnegativfilm LomoChrome Purple ist zwar ein Falschfarbenfilm (Rot bleibt Rot, Grün wird Lila, Blau wird Grün und Gelb wird Pink), jedoch nicht infrarotempfindlich und damit höchstens eine Annäherung an EIR/

Aerochrome, aber keine korrekte Simulation – und schon gar kein Ersatz. Eine gute (⭬ hybride) Simulation ist, das Motiv dreimal auf Schwarzweiß-⭬ Infrarotfilm zu belichten – analog zur ⭬ Dreifarbenfotografie – jeweils durch einen 720 nm-Infrarot-, einen Grün- und einen Rotfilter; letztere jeweils kombiniert mit einem IR-Sperrfilter. Die Digitalisate werden zum Farbbild kombiniert (autoalign hilft): Das rotgefilterte Schwarzweißbild wird der Grünauszug, das grüngefiltete wird der Blauauszug und das infrarot gefilterte wird der Rotauszug.

s. a. ↱ teaandtechtime.com/an-analog-aerochrome-film-replacement/ [2024-07-27]Die Simulation der EIR/

Aerochrome-Farben ist auch mit einer für Infrarotempfindlichkeit modifizierten Digitalkamera und einem entsprechenden Filter möglich (z. B. Kolari Vision IR Chrome: ↱ kolarivision.com/product/kolari-vision-ir-chrome-lens-filter [2024-07-27]). ↱ Jason Kummerfeldt hat ein weiteres Verfahren vorgestellt [2024-07-27], basierend auf einem ↱ Schema von JW Wong [2024-07-27].

Lit.:

[IHAVE2PILLOWS]: »LomoChrome Purple XR: How to Get that Purple«. In: Lomography Magazin. 7. März 2014. Online: ↱ lomography.de/magazine/270862-lomochrome-purple-xr-how-to-get-that-purple. [2022-06-16].

Pepper, Jens: »Schönheit und Ästhetik als Waffe ; Werkschau von Richard Mosse in Bremen«. In: Photonews. Juni 2022, S. 20.

engl.: false-colour film

fanzine, fan magazine

Farbauszug, Farbseparation, Farbsatz