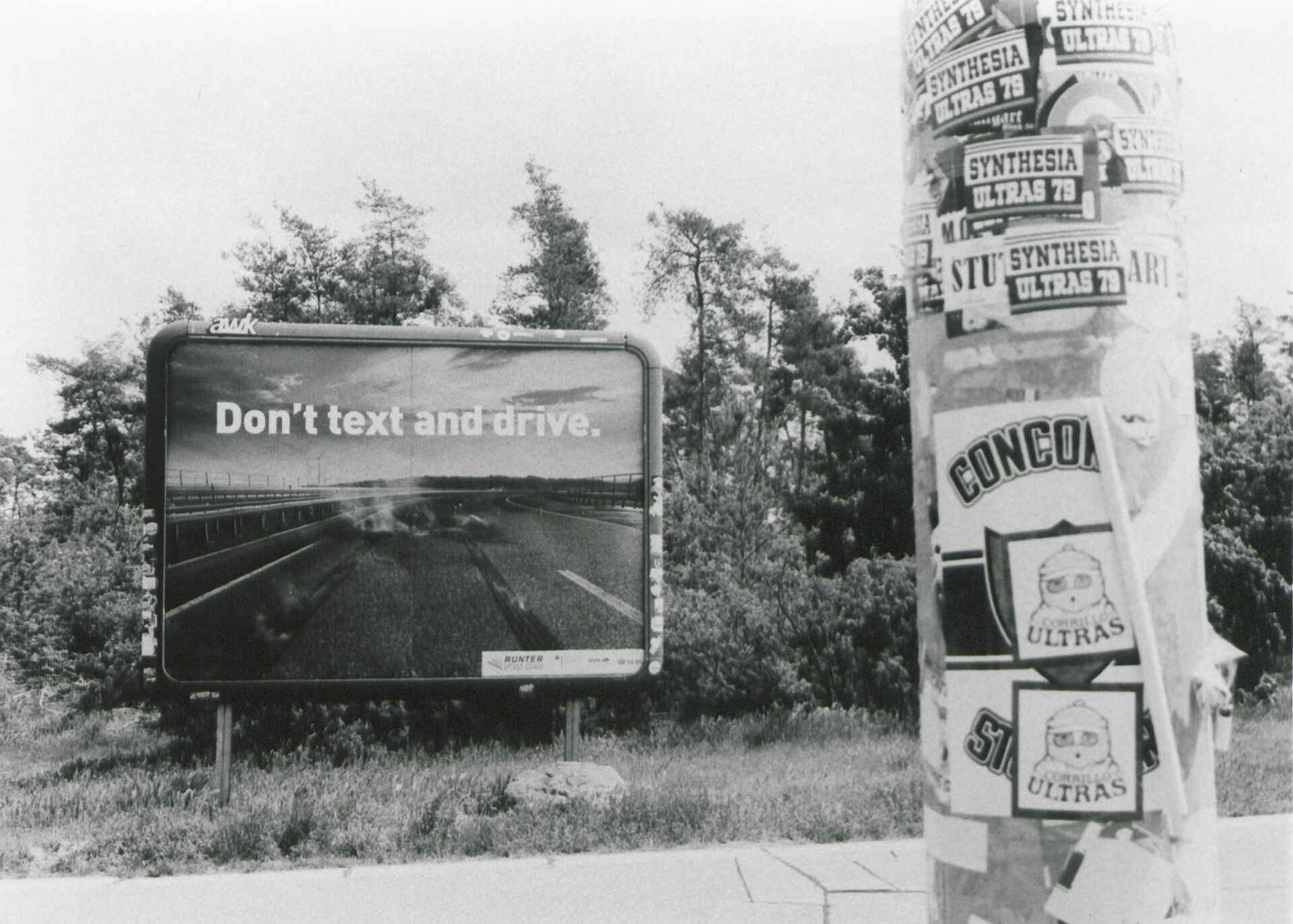

#bringback2016 ?

Für manche auch 2016 noch ein Träumchen:

Olympus XA, Kodak T-Max 400, E. I. 800, Xtol 1+1, DSLR-Scan

Text und Bild sind menschgemacht.

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

Einladung nach Köln zur Ausstellung Vom Ursprung

Tobias D. Kern: Vom Ursprung – Architekturen der Rheinquellen

Fotografien zu Friedrich Hölderlins Hymne »Der Rhein«

Wie kann man Lyrik und Fotografie zusammenbringen und welcher ästhetische Mehrwert kann daraus erwachsen? In unserer Ausstellungsreihe Der Reflex des Wiedererkennens zur Verwandtschaft von Fotografie und Dichtung vertiefen wir dieses weite Feld: Der Fotograf Tobias D. Kern nimmt uns mit zu den Quellgebieten des Rheins in Graubünden. Seine Arbeit Vom Ursprung – Architekturen der Rheinquellen entstand während der Beschäftigung mit Hölderlins großem Strom-Gedicht »Der Rhein«.

Matinée am Sonntag, 1. Februar 2026 ab 12 Uhr

mit einer Performance von Ensemble-Mitgliedern des Schauspiel Köln

Einführung: Martin Frech

Ausstellungsdauer:

2. Februar bis 27. März 2026

Öffnungszeiten und Besuch:

Nach telefonischer Vereinbarung unter 0172.6338831

schaelpic photokunstbar

Schanzenstraße 27

51063 Köln-Mülheim

↱ schaelpic.

Die schaelpic photokunstbar ist ein Projektraum für künstlerische Fotografie im Köln-Mülheimer Medienviertel rund um die Schanzenstraße. Etwa drei bis vier Mal im Jahr präsentieren Frank Doering, Martin Frech, Tobias D. Kern und Anna C. Wagner entweder eigene Arbeiten oder sie laden andere Fotokünstler*innen zu experimentellen Formen der Zusammenarbeit ein. Getragen wird die schaelpic photokunstbar vom ↱ Atelier für Mediengestaltung, einer Fachagentur für Kultur- und Wissenschaftskommunikation???.

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

Ein Traum der Menschheit

Die vergangenen Jahrzehnte, so ab den 1960er-Jahren, sind für Urs Strahel die aufregendsten in der Geschichte der Fotografie.

Nicht mehr die Zeitschriften berichten über die Welt, sondern das Fernsehen; Auftragsfotografen mussten sich umorientieren; künstlerische Gebrauchsweisen irritierten (Linguistic turn, Konzeptkunst), allerdings gab es noch kaum museale Beachtung für Fotografie; später schon (Pictorial turn), aber warum?; Baudrillards Hyperrealität und das Simulacrum; Abbildung/

Strahel, Urs: »Als die Welt noch real war. Eine Rückschau in die Zukunft.« 19.12.2025. In: ReVue ; Magazin für Fotografie und Wahrnehmung. Online: ↱ re-

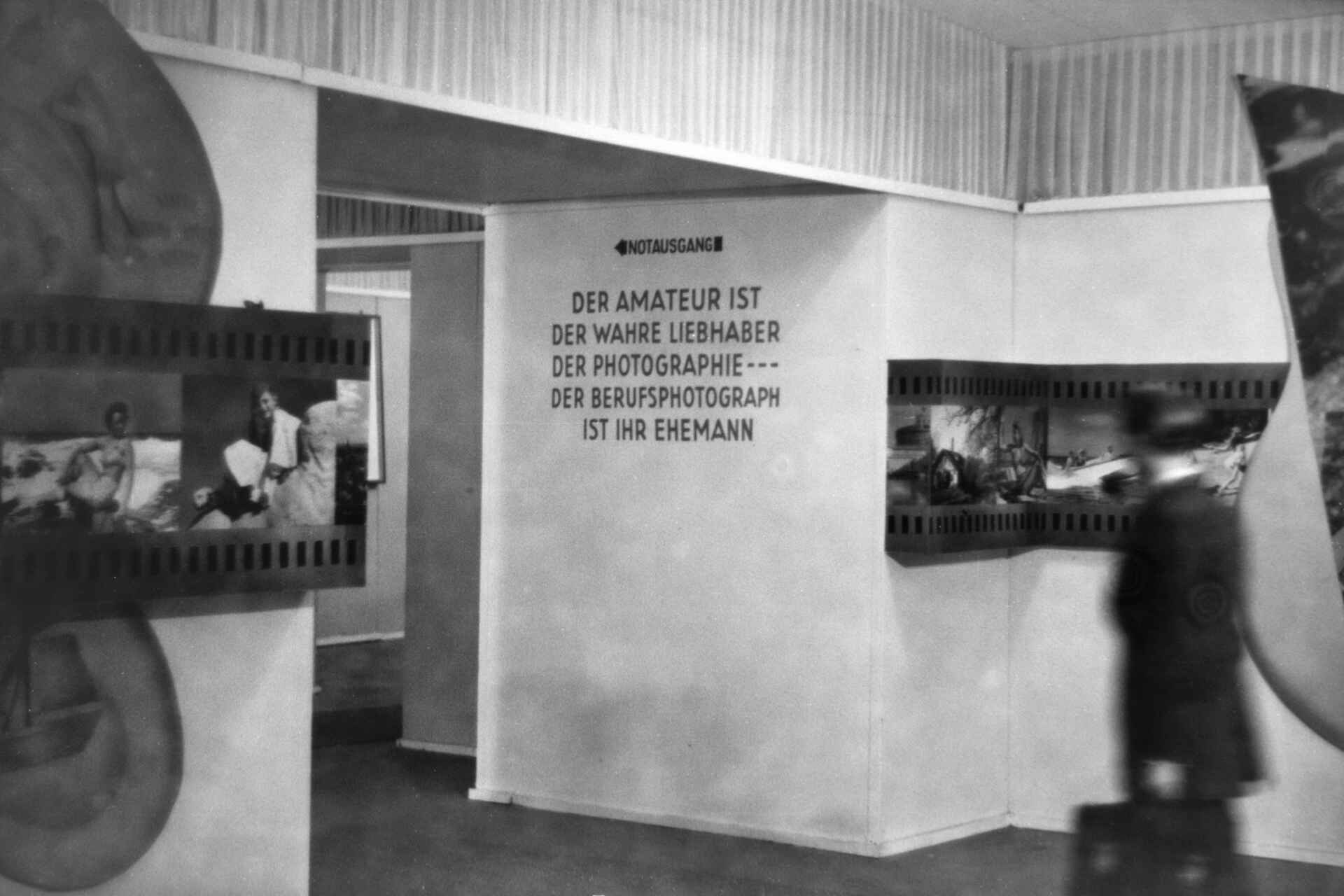

1950 fand die erste »Photo- und Kino-Ausstellung« in Köln statt. Der Messeteil war noch rein national, Grubers Bilderschau dagegen schon international; erst das folgende Jahr brachte die Internationalisierung der Messe und ihre Umbenennung in »photokina«.

vgl. auch meine Dokumentation zur finalen photokina: Photokina 2018???

Fotos: Dohm???/

(Die Nitrozellulose-Negative wurden nach der Sicherungsverfilmung vernichtet.)

Repro vom Mikrofilm: Martin Frech, 01/2026

Text und Bilder sind menschgemacht.

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

Graacher Straße, Berlin-Lankwitz

Blick nach Südwesten, am 7. Januar 2007

Yashica T5, Fujifilm Neopan 1600, Adox ATM 49, DSLR-Scan

(Foto: Martin Frech, 1/2007)

Fujifilm Neopan 1600 Professional war ein wunderbarer Schwarzweiß-Negativfilm, den ich sehr vermisse. FujiNotFilm hat die Produktion dieses Films 2009 eingestellt (↱ das Datenblatt ist noch online??? [2026-01-06]).

Dieselbe Kamera, gebraucht gekauft vor gut einem Vierteljahrhundert, nutze ich noch immer regelmäßig. Zur Zeit ist sie geladen mit einer Rolle Kodak Ektachrome 100.

Text und Bild sind menschgemacht.

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

Rückblick auf 2025

Heute rekapituliere ich meine fotografischen Unternehmungen des vergangenen Jahres und konzentriere mich dabei auf meine freien Projekte??? – die angewandten Arbeiten??? und mein Unterricht??? bleiben außen vor.

Mein erster Film, den ich 2025 belichtet habe, war ein Tri-X in der Rolleiflex:

Weiter gings mit einem HP 5+ in der Hexar RF:

Mein Zine kein Homeoffice war ein kleineres Projekt gleich im Januar. Das wurde mein Beitrag zur Gruppenausstellung ↱ »Der Reflex des Wiedererkennens #7 – Bilder einer anderen Natur«???, die im Rahmen des Festivals der Internationalen Photoszene im Mai in Köln gezeigt wurde.

Seit den 1980er-Jahren fotografiere ich Wahlplakate im Stadtraum. Dieses Jahr war Bundestagswahl, und zwar ungewöhnlich früh im Jahr – also gab es gleich wieder etwas zu tun (in Form gebracht ist dieses sehr umfangreiche Archiv leider immer noch nicht).

Ein großes Unterfangen wurde die Vorbereitung meiner Einzelausstellung »re://Pasolini«, die vor Ostern in Köln eröffnen sollte: Das Recherchieren und Schreiben des Vortrags zu Pasolinis Evangeliums-Film, sowie das Zusammenstellen und Ausarbeiten meiner Fotos für die Ausstellung.

mein Vortrag auf NzF: → Notizen zu Pier Paolo Pasolinis »Il Vangelo secondo Matteo«???

Projektseite: re://Pasolini (Ausstellungsprojekt; 2025)???

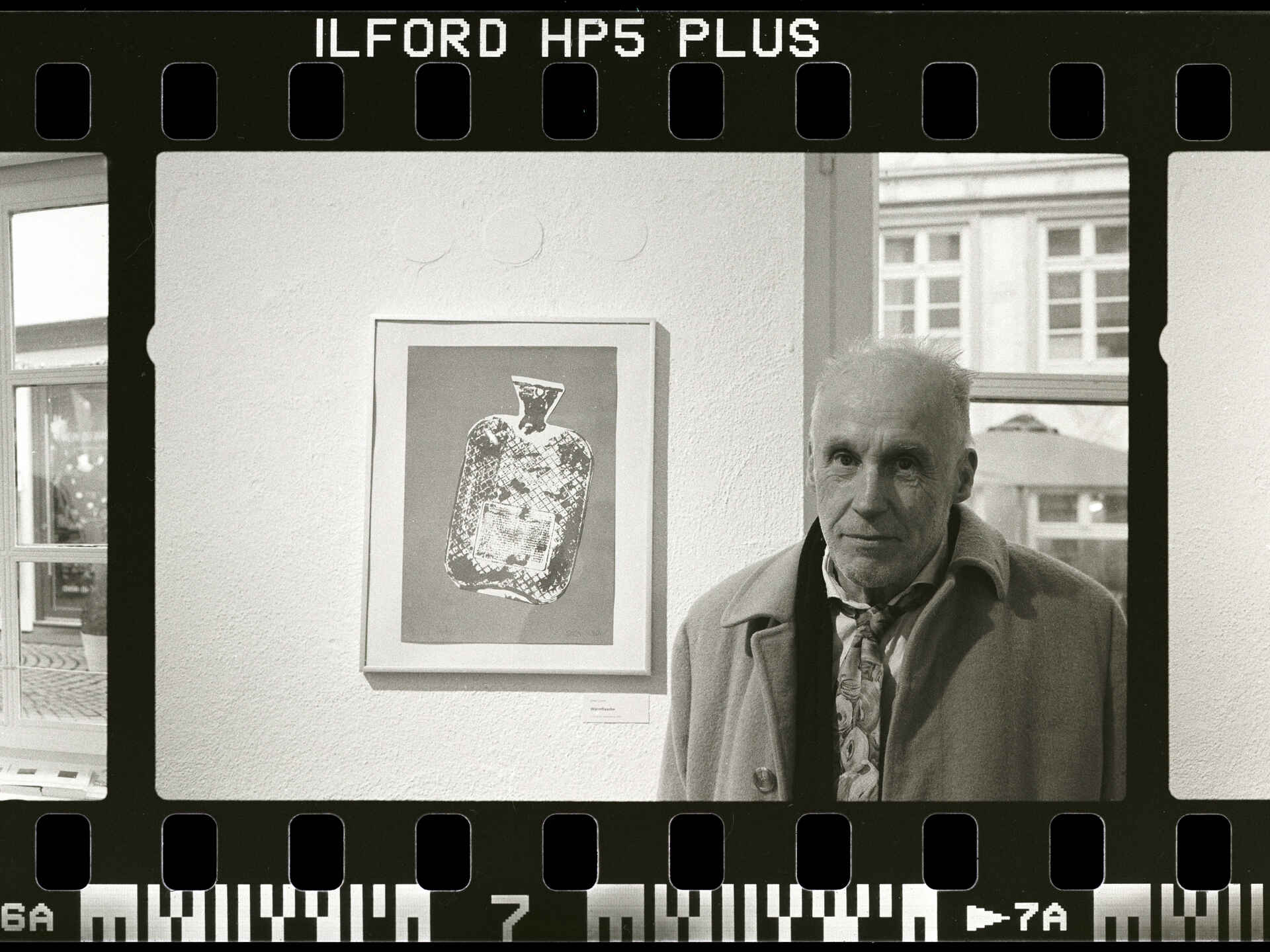

Im März jährte sich der Todestag des Tübinger Fotografen Paul Sinner (1838–1925) zum 100. Mal; ich habe eine entsprechende Vitrinenausstellung im Stadtarchiv Reutlingen eingerichtet:

Foto: Frech/

Der Text dazu auf NzF: → Paul Sinner (1838–1925)???

Ein weitere Vitrine habe ich zur Feier des Kleinbildformats gestaltet, das die erste Leica vor 100 Jahren popularisiert hat. Der Text dazu findet sich hier im blog (am 03.09.).

Parallel dazu habe ich einen technikhistorischen Text zur Leica auf NzF veröffentlicht: → 100 Jahre Leica | 100 Jahre Kleinbildfotografie???

Nikon FM2, Ilford FP4+, Rodinal 1+25 (orig.)

Seit August blogge ich wieder: Seither gab es hier jeden Mittwoch etwas Neues zu sehen. Ich habe das ja schon Mal gemacht, mit meinem randgebiete-blog auf wordpress.

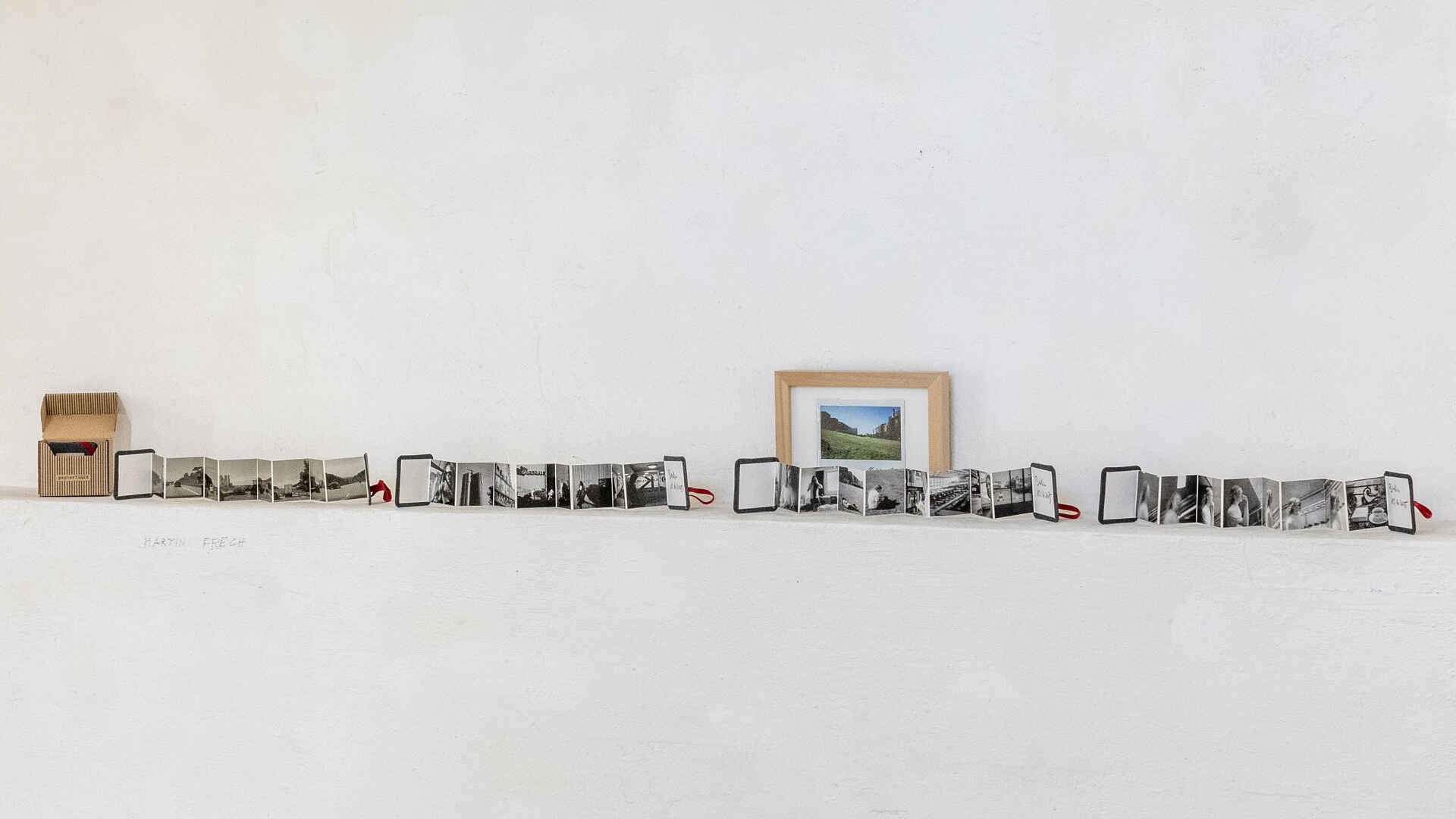

Den fotografischen Haufen, der sich von Mai bis September gebildet hatte, habe ich im Herbst als visuelle Tagebücher in Leporello-Form gebracht:

- Enztalquerung

- Trilogie Ballerina, Kindheitshügel, Flaneur

(Bilder von Spaziergängen in Berlin) - Theodor

- Heimweg

(aus meiner Werkgruppe ›vom Pendeln‹)

Das sind sechs Serien aus je neun Schwarzweißfotos:

Handabzüge auf Silbergelatine-Barytpapier, optisch direkt vergrößert von den Kameranegativen, bildsilberstabilisiert;

Bildformat: je 4,8 × 5 cm, randlos beschnitten;

eingeklebt mit Neschen gudy 831 in Hahnemühle ZigZag-books (Aquarellpapier, säurefrei, 300 g/m2);

Format: 5 × 5 cm, 16 Seiten (unpaginiert) zwischen zwei bezogenen Pappen mit Titelschildchen;

aufbewahrt in einem Papp-Karteikästchen;

jeweils datiert, betitelt, nummeriert, signiert und gestempelt

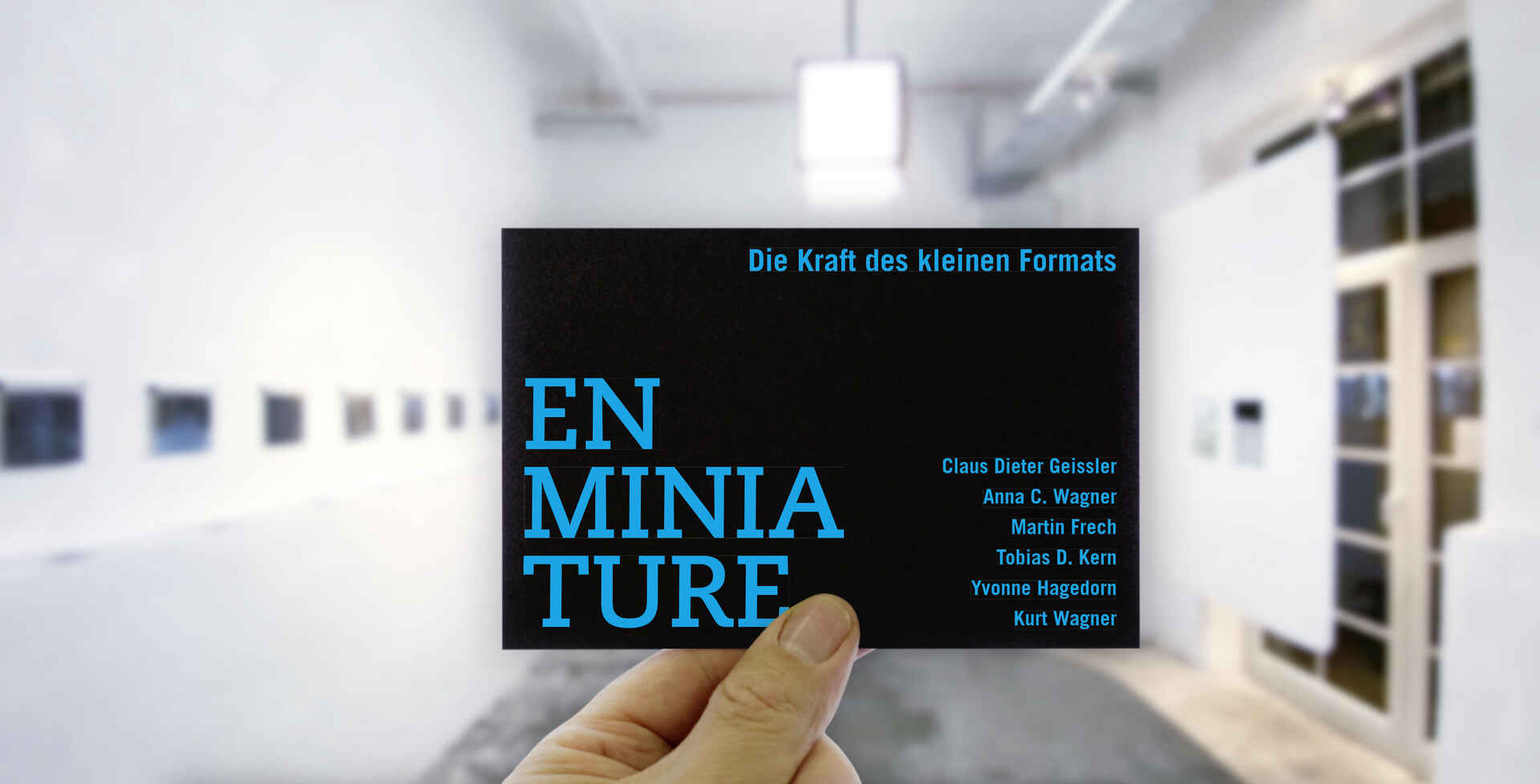

Dazu gibt es auch einige Beiträge auf dem blog. Dieses Konvolut war dann mein Beitrag zur Gruppenausstellung »en miniature« im November im Kunsthaus Rhenania in Köln.

Mein Vortrag dazu auf NzF: → Zum Format in der Fotografie???

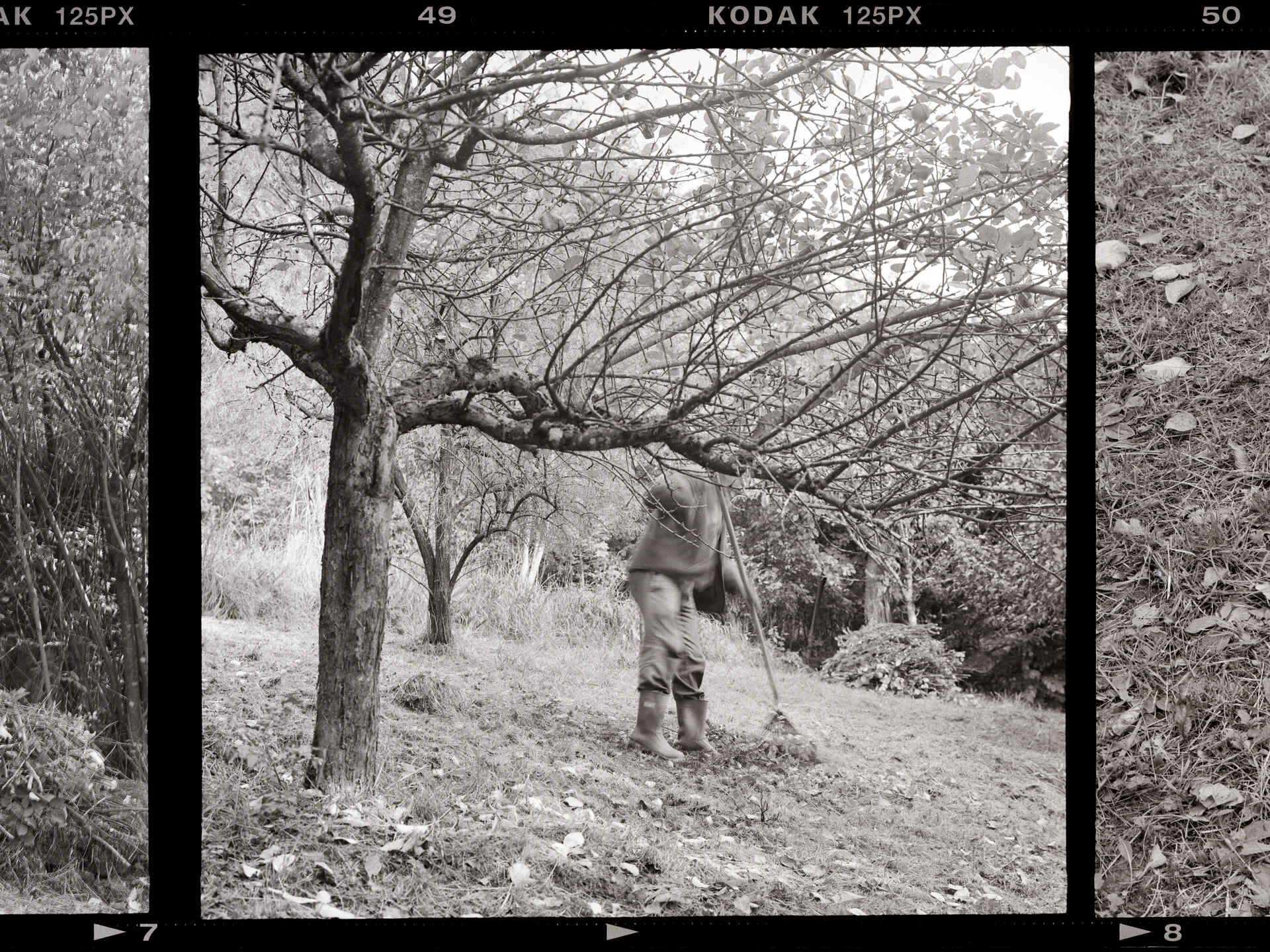

Letzte Male: Am 28. September habe ich meine letzte – all die Jahre gut gekühlte – Rolle des legendären Kodak Plus-X fotografiert:

Pentacon Six, Carl Zeiss Jena MC Biometar 2.8/80 mm, Kodak Plus-X, Rodinal 1+25 (orig.)

Das einzige für mich neue Material war dieses Jahr das farbige Fotopapier von Foma. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich das für mich fruchtbar machen kann. Ein paar Beispiele zeige ich auf diesem blog.

Übrigens: Mein letzter Film, den ich dieses Jahr belichte, ist ein HP 5+ in der Hexar RF.

Sicher ist: Meine Texte und meine Bilder sind vollständig menschgemacht.

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

Frohe Festtage

Ich wünsche uns frohe Festtage und eine angenehme Auszeit.

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

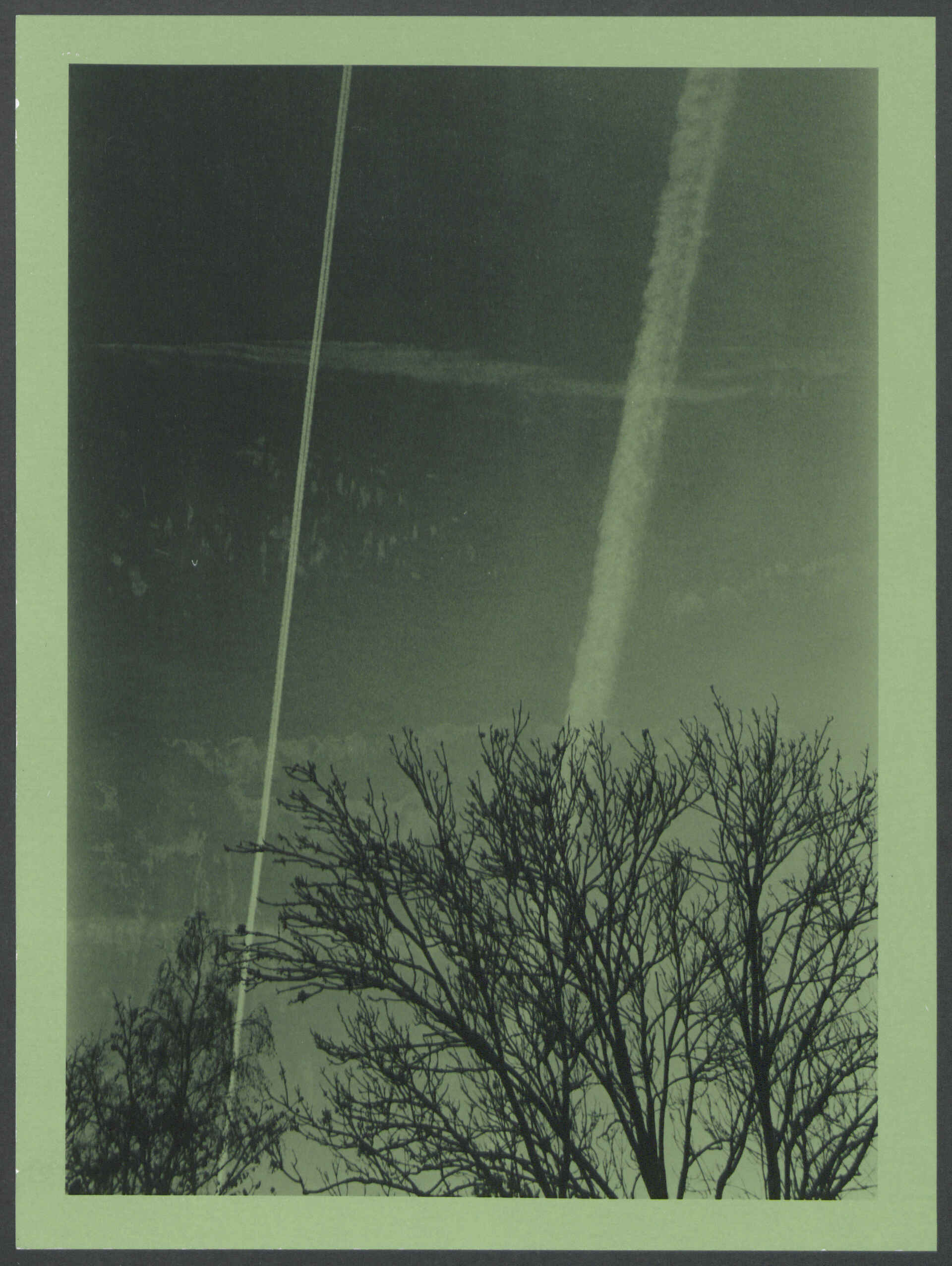

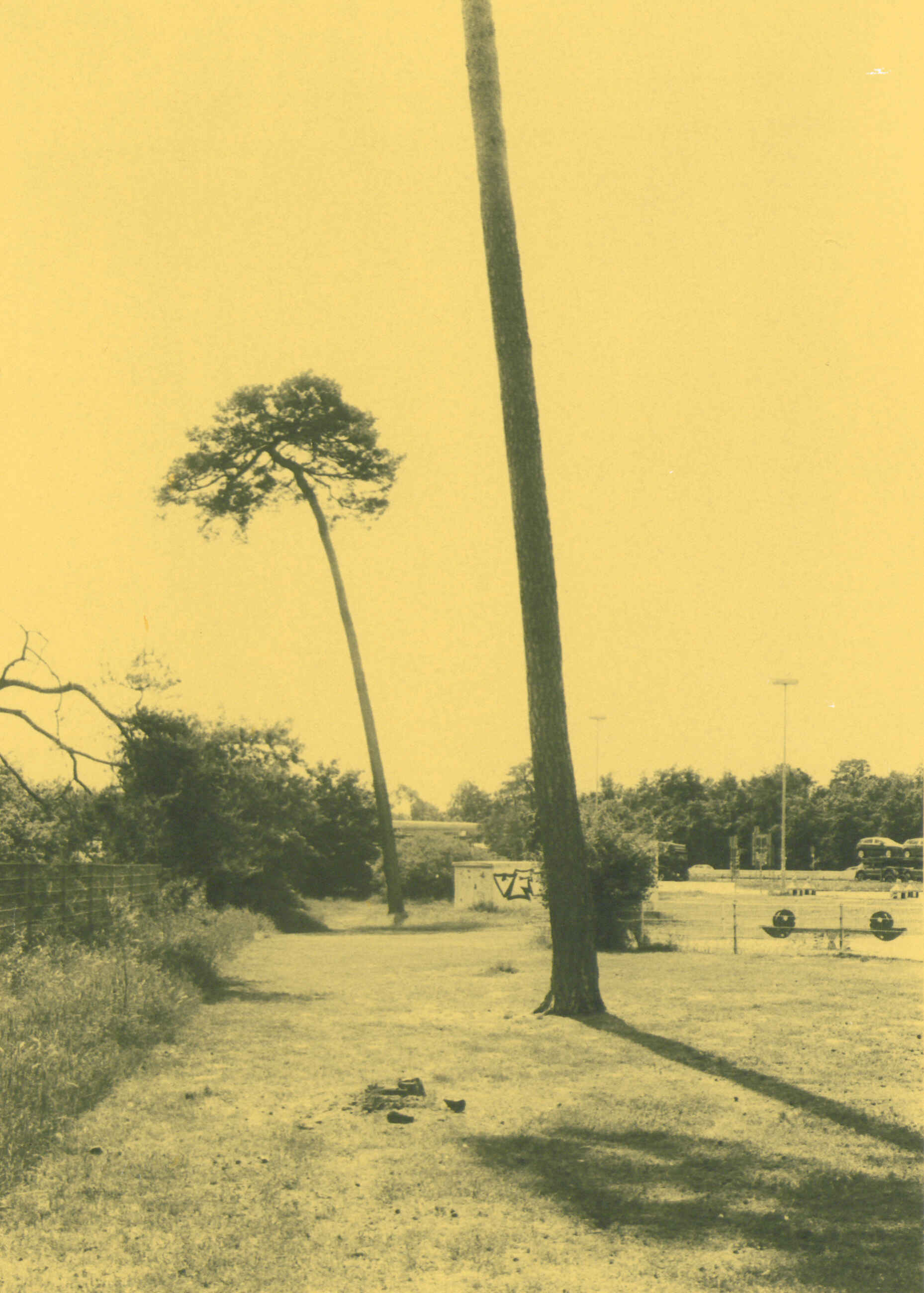

Herbsttag im Anthropozän

Scan von Print # 1583 (Unikat, ca. 18 × 24 cm); fotografiert am 12.12.2025 mit dem Pentax SMC Pentax-M 1:2,8 28 mm (Pentax ME F) auf Ilford HP5+, entwickelt in Adox ATM-49. Das Bild entstand durch direktes optisches Vergrößern des Negativs auf Fomabrom Variant 111 von Foma, das ich in Adox Neutol Eco entwickelt habe.

Foto, Abzug und Scan: Martin Frech, 2025

Scan von Print # 1584 (Unikat, ca. 18 × 24 cm); fotografiert am 12.12.2025 mit dem Pentax SMC Pentax-M 1:2,8 28 mm (Pentax ME F) auf Ilford HP5+, entwickelt in Adox ATM-49. Das Bild entstand durch direktes optisches Vergrößern des Negativs auf Fomapastel MG 151 (green) von Foma, das ich in Adox Neutol Eco entwickelt habe.

Die Artefakte sind vielleicht auf Emulsionsfehler des Papiers zurückzuführen.

Foto, Abzug und Scan: Martin Frech, 2025

Scan von Print # 1586 (Unikat, ca. 18 × 24 cm); fotografiert am 12.12.2025 mit dem Pentax SMC Pentax-M 1:2,8 28 mm (Pentax ME F) auf Ilford HP5+, entwickelt in Adox ATM-49. Das Bild entstand durch direktes optisches Vergrößern des Negativs auf Fomapastel MG 101 (yellow) von Foma, das ich in Adox Neutol Eco entwickelt habe.

Foto, Abzug und Scan: Martin Frech, 2025

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

American 127 Day am Zweiten Advent

Kodak begann 1913, ihre Rollfilm-Varianten zu numerieren, beginnend mit Typ 101 für die »No. 2 Bullet«-Kamera. Agfa, Ansco und andere Firmen pflegten bis ungefähr zur Mitte des 20. Jahrhunderts eine eigene Nomenklatur. Eine Auswahl der heute noch interessanten Film-Typen habe ich im Kompendium zusammengestellt: Film-Typ xyz (Kodak).

Rollfilme des Typs 127 wurden von Kodak mit der Vest-Pocket-Kamera 1912 eingeführt und bis 1995 produziert; Fotokemika hielt bis 2012 durch.

Frischen Film bekommt man von Nischenanbietern, die das Format noch konfektionieren, oder man legt selbst Hand an 120er-Rollfilme (z. B. mit dem ↱ FCK127 von Camerahack???).

Es gibt drei Tage im Jahr, die sich besonders dafür eignen, an den Kodak Film-Typ 127 zu erinnern: 27. Januar (Winter 127 Day), 12. Juli (World 127 Day) und 7. Dezember (American 127 Day). Die Idee entstand 2004 im Forum der inzwischen aufgegebenen englischen Website OneTwoSeven.

Am zweiten Adventssonntag (Sun 12/7/2025) war es wieder so weit:

Ich habe meine Yashica 44 A mit einem all die Jahre gut gekühlten Efke-Film bestückt und das Anzünden der zweiten Kerze auf unserem Adventskranz fotografiert:

Scan von Print # 1578 (Unikat, ca. 18 × 24 cm); fotografiert am 07.12.2025 mit der Yashica 44 A auf historischen Efke R-100 (develop before 2008-01), entwickelt in Rodinal. Das Bild entstand am selben Tag durch direktes optisches Vergrößern des Negativs auf Fomatone MG Classic (matt) von Foma, das ich in Adox Adotol Konstant entwickelt habe.

Foto, Abzug und Scan: Martin Frech, 2025

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

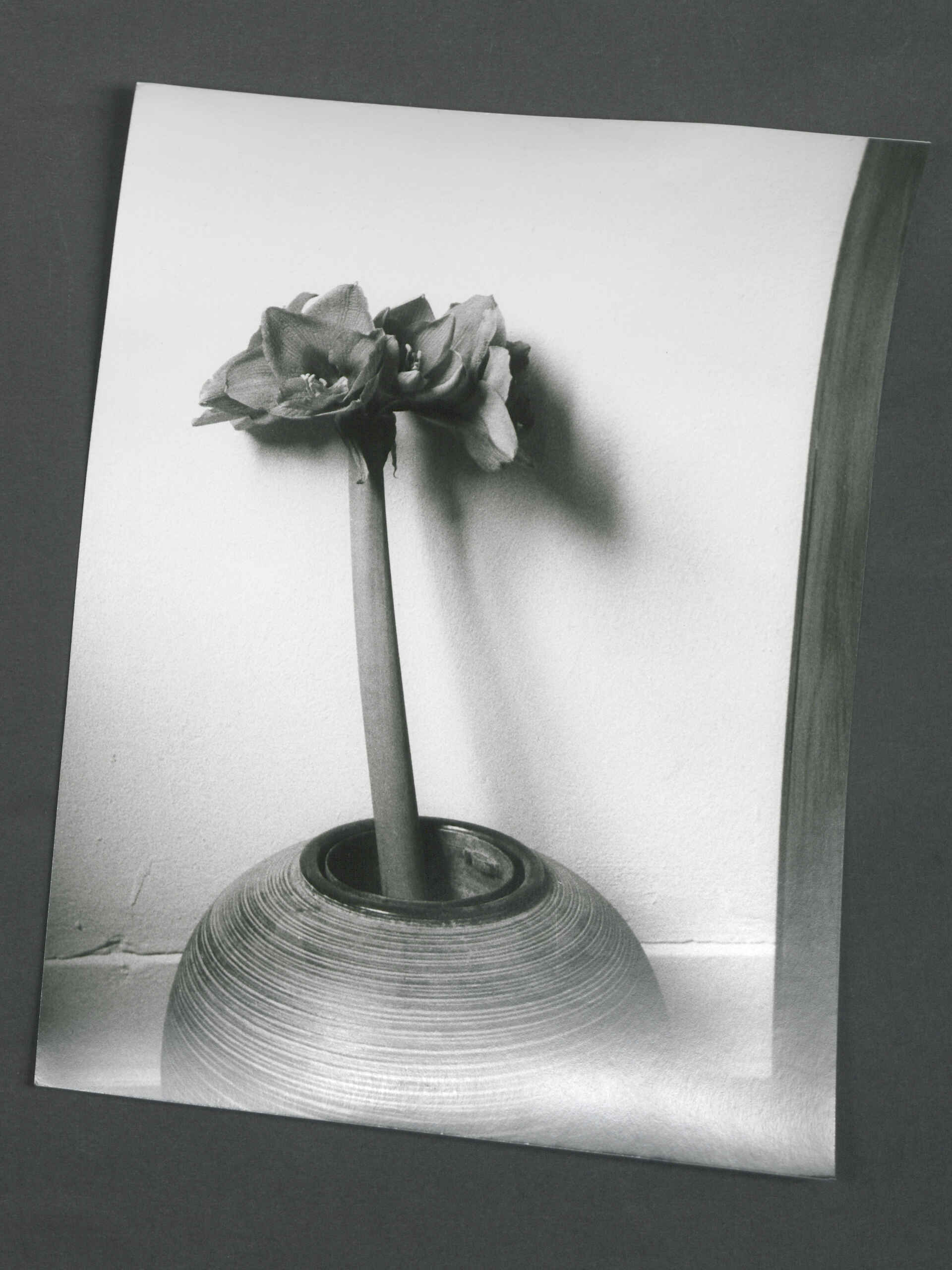

Amaryllis

Mike ↱ frug sich kürzlich???, ob die Fotografie ihren Zenit überschritten habe und kommt zu der lauwarmen Erkenntnis: »Anyway, as far as peak photography is concerned, it’s at least possible that it’s past us now.«

Interessanter finde ich diese Selbstbeobachtung:

But why look at computer creations guided in part by AI interventions? What’s the point if you’re not learning something about the world when you do it? What’s special about it? I’d rather look at art. (ebd.)

Ja, eben. Genau deswegen entstehen meine freien Arbeiten ausschließlich emulsionsbasiert, als Objekte zum in die Hand nehmen. Digitalisiert werden sie nur fürs Publizieren; eine bewusste Nutzung von KI schließe ich für mich aus.

Print # 1576 (Unikat, ca. 18 × 24 cm); fotografiert am 23.11.2025 mit einer simplen mechanischen Kamera aus den 1960er-Jahren auf Ilford HP5+, entwickelt in Adox ATM 49. Das Bild entstand am 02.12.2025 durch direktes optisches Vergrößern des Negativs auf historisches Record-Rapid-Barytpapier von Agfa, das ich in Adox Neutol Eco entwickelt habe.

Foto, Abzug und Scan: Martin Frech, 2025

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

Notationelle Zugänge zur Fakultät

Produkt der ersten n natürlichen Zahlen

Nicht über die Maße lang, sowie verständlich; die Null mit ins Produkt reinzunehmen wäre Gremlin-haft unsinnig, da das Ungleichgewicht zwischen der Länge des Ausdrucks und der des Ausdrucks konstant Null auffällt. Dass 0! == 1 ist eventuell unklar, da hier die Konvention des leeren Produkts einfließt.

Öfter anzutreffen ist folgende Punktpunktpunkt-Beschreibung:

n · (n-1) · (n-2) · ... · 1

Oder als angerissene Werttabelle:

{ 0 |-> 1, 1 |-> 1, 2 |-> 2, 3 |-> 6, 4 |-> 24, ... }Gegenüber der Punktpunktpunkt-Konvention, passend weiterzuzählen (siehe vorherigen Ausdruck), kann die Ellipse hier ohne Appell an die Intuition der Leserin verstanden werden: Falls sich auf eine syntaxinamorphe Ausdruckssprache geeinigt werden kann, können, aufgrund der Wohlordnung der Menge aller endlichen Wörter über endlichen (allg. wohlgeordneten) Alphabeten, die Punkte als Referenz auf eine Kolmogorof-Komplexität-minimierende, tabellenübereinstimmende Implementierung gesehen werden.

Leider bin ich mir keines konstruktiven – sans utiliser la force brute – Zugangs bewusst, wie man eine obere Schranke an die Länge der Tabelle findet – anders ausgedrückt, ob das lexikographische Minimum folgender ↱ miniKanren???-Suche nicht irgendeine abgespacete Funktion ist:

((eval (car (sort (run ∞ (f)

(evalo (list f 0) 1)

(evalo (list f 1) 1)

(evalo (list f 2) 2)

(evalo (list f 3) 6)

(evalo (list f 4) 24)

(evalo (list f 5) 120)

(evalo (list f 6) 720)

(evalo (list f 7) 5040)

(evalo (list f 8) 40320)

; Ob das ausreicht?

)))) n)

Da aber Fakultät als endlich großer S-Ausdruck definierbar ist, also ein Wortlängen-minimaler solcher Ausdruck existiert, gibt es für jeden kleineren (Lambda-förmigen, ›ausführbaren‹) Ausdruck eine (aufgrund der Wohlordnung) kleinste Zahl, die Ungleichheit aufzeigt (ansonsten wäre der Ausgangsausdruck nicht minimal gewesen). Das Maximum all dieser endlich vielen Zeugen ist eine obere Schranke an die minimal notwendige Werttabellenlänge über der die oben beschriebene Kolmogorof-Komplexitäts-Minimierung tatsächlich die Fakultät beschreibt.

Leider ist die miniKanren-Suchreihenfolge (wie sie in der Functional-Pearl [ByrdBallantyneRosenblattMight2017] via evalo dargelegt ist) nicht ordnungsgleich zur lexikographischen Ordnung der S-Ausdrücke; sie orientiert sich derart stark an der tabellarischen Form, dass sie schlicht mannigfaltige Umformulierungen ihrer hervorbringt.

LITERATUR.

[ByrdBallantyneRosenblattMight2017] William E. Byrd, Michael

Ballantyne, Gregory Rosenblatt, Matthew Might: "A Unified

Approach to Solving Seven Programming Problems (Functional

Pearl)". In: Proceedings of the ACM on Programming

Languages, Band 1, Ausgabe ICFP. September 2017.

Online: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3110252

[2025-11-26],

https://io.livecode.ch/learn/gregr/icfp2017-artifact-

auas7pp [2025-11-24]

Bloß Prosa mit einer vagen Ellipse zu ersetzen, scheint nicht das Wahre. Sich allgemeinbekannter Notation bedienend, sind ununeindeutigere Zugänge fassbar:

\prod_{k=1}^n k\Gamma(n+1) = \int_0^\infty t^n e^{-t} \,\mathrm{d}t\mathrm{d}^n\mathrm{id}^n(0)Ebenso kann die ↱ Determinante??? der hochzählenden Diagonalmatrix den Fakultätsoperator kodieren:

{dfns.det((⊢∘.=⊢)⍳⍵)×⍵ ⍵⍴⍳⍵}n ⍝ Dyalog-APL (naiv)Man beachte, dass ↱ Dyalog-APL??? proprietäre Software ist, ich also auf gewisser Ebene von einem abstrakten ›Iversonischem APL‹ reden will. Andererseits stehen die C++-ISO-Spezifikationen auch nicht unter Open-Access, und überdies bin ich all dem »Open-Source«-Geschwafel ↱ überdrüssig!???

Weiter geben in ↱ OEIS A000142??? die Autoren Philippe Deléham (2003-12-15) und Rick L. Shepherd (2006-02-05) an:

\mathrm{perm}(\mathbb{1}_n)\#\{K\subseteq\{1,\dots,n\};

\textrm{$K$ maximale Kette}\}Besonders der letzte Ausdruck hebt sich ab von den anderen, da er vollständig innerhalb der Mengenlehre formuliert ist, also keiner Konventionen der Arithmetik, Analysis oder linearen Algebra bedarf. Ein anderer solcher Ausdruck ist der rein kombinatorische Zugang:

\#\{ f: \{1,\dots,n\} \xrightarrow{\sim} \{1,\dots,n\}\}\#\mathbb{S}_nDeklarativität in geschlossener Form beiseitelegend, ist Folgendes (in möglicherweise qua endständiger Rekursivität schleifenhafter Form) der Ausgangspunkt:

n · (n-1)! ; 0! := 1

Als ↱ C++???-(↱ Clang???)-Template-Metaprogramming-Berechnung formuliert (↱ TIO???):

//Factorial<n>::Boxed

template<int N> struct Factorial {

static const int Boxed{N * Factorial<N-1>::Boxed}; };

template<> struct Factorial<0> {

static const int Boxed{1}; };

Oder in der C++-(Clang)-Compiler-internen virtuelle Maschine implementiert (↱ TIO???):

//factorial(n)

constexpr long long factorial(long long n) noexcept {

return n <= 0 ? 1 : n * factorial(n - 1);

}

Man kann den Tail-Call auch händisch eliminieren (↱ Go-Playground???):

//Factorial(n)

func Factorial(n int) (nbang *big.Int) {

nbang = big.NewInt(1)

for k := range n {

nbang = nbang.Mul(nbang,

big.NewInt(int64(k+1)))

}

return

}

Wählt man eine quatschigere Sprache wie ↱ krrp???, kommt folgender Buchstabensalat zustande (↱ TIO???):

,^n:?n*n@-n11.n

An der ↱ Zpr’(h???-Stdlib-Implementierung (geschrieben 2020) gefällt mir besonders die symbolische Dekonstruktion der Peano-Kodierung links des Ausdrucks. Standard-Haskell z. B. versteht »dec (n+1) = n« nicht. Dass Zpr’(h leserichtungsagnostisch ist und auch rechtsliegende unäre Verknüpfungen wie ›!‹ rechtsliegend definierbar macht, ist auch hübsch. »S« steht hier für die Nachfolgerfunktion, »()« repräsentiert die Null:

;(n !) (() !) |> (S ()) ((S .n) !) |> ((S n) * (n !))

Wenn ich schon von ↱ Haskell??? spreche (↱ TIO???):

foldr (*) 1 [1..n]

Eine dem obigen Zpr’(h-Fragment ähnlichere Setzung wäre auch möglich, jedoch schlägt der Array-Language-Ansatz die Brücke zu meiner neuen, lange nur von der Zuschauertribüne aus beäugten Liebe, APL (↱ TIO???, ↱ TryAPL???):

×/⍳n

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

Fotografieren auf einer Wiese

Wann sind Sie zuletzt mit Ihrem Roadster auf eine Wiese gefahren,

haben dort fotografiert

und sich darüber gefreut?

Fotos: Näher???/

(Rollfilm-Negative auf Agfa Isopan)

Digitalisierung der Originalnegative: Martin Frech, 11/2025

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

Periodischer Vorgang

![Standbild eines periodischen Vorgangs (Foto: Martin Frech, 5/2021) Schwarzweißfoto [Holga]: angeschnittenes Riesenrad in Untersicht. (Foto: Martin Frech, 5/2021)](https://www.medienfrech.de/foto/NzF/.dpfs/beab6023c39784b99039ac9855fd896cec4efcfd76a4f4a92ec64878ed0190f6.1920w.jpeg)

Am sich drehenden Riesenrad ist die Höhe der Gondel ein periodischer Vorgang – dieser kann mit einer Sinusfunktion modelliert werden.

Scheint, als hätte jemand schon beim Entwerfen der Brücke an das Riesenrad gedacht.

(Konstanz)

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

Fotos von unterwegs

Ich habe einen Stapel Negative abgearbeitet, der sich von Mai bis September 2025 gebildet hatte. Hier boten sich Leporellos an zur Organisation der Bilder als visuelle Tagebücher.

Aus meiner Einführung in die ↱ kommende Ausstellung???:

Aus früheren Ausstellungen wissen Sie vielleicht, dass ich eher zu kleinen Präsentationsformaten tendiere. So klein wie hier, habe ich meine Abzüge aber wohl noch nie ›vergrößert‹. Das war eine interessante Erfahrung: Der Aufwand im Labor ist ja ähnlich wie bei 18/24-Abzügen. Die den Prints zugeschriebene ›Wertigkeit‹ ist jedoch deutlich geringer – und die ist ja bei 18/24 inzwischen auch nicht mehr hoch.

Gibt es ein Idealformat? Für mich ist das stimmungsabhängig: 18/24 oder 30/40, oft aber auch 13/18; das hängt davon ab, was ich mit den Bildern mache. Ich bin sehr in der Mappen-, Alben- und Buch-Welt verhaftet, dort wirds für mich ab einem Seitenformat von ca. A4 schon hakelig. An der Wand dagegen braucht man schon ein großes Passepartout, damit die kleinen Formate wirken. Ich mag es eben, wenn Fotografien praktisch sind.

Fotos von unterwegs:

- Enztalquerung

Bilder aus einem Stau auf der Autobahn A8 (Stuttgart–Karlsruhe) an der Baustelle ›Enztalquerung‹ nahe Pforzheim; 31.05.2025

1. Aufl. 2025, 1 Ex. - Trilogie

- Ballerina

- Kindheitshügel

- Flaneur

1. Aufl. 2025, 2 Ex. - Theodor

Portraits; 25.09.2025

1. Aufl. 2025, 1 Ex. - Heimweg

Bilder meines Heimwegs von Reutlingen nach Tübingen; 15./16./ 17.09.2025

1. Aufl. 2025, 2 Ex.

aus meiner Werkgruppe »vom Pendeln«

Sechs Serien aus je neun Schwarzweißfotos;

Handabzüge auf Silbergelatine-Barytpapier, optisch direkt vergrößert von den Kameranegativen, bildsilberstabilisiert;

Bildformat: je 4,8 × 5 cm, randlos beschnitten;

eingeklebt mit Neschen gudy 831 in Hahnemühle ZigZag-books (Aquarellpapier, säurefrei, 300 g/m2);

Format: 5 × 5 cm; 16 Seiten (unpaginiert) zwischen zwei bezogenen Pappen mit Titelschildchen; aufbewahrt in einem Papp-Karteikästchen;

jeweils datiert, betitelt, nummeriert, signiert und gestempelt

Kommen Sie vorbei:

Ausstellung »en miniature«

7. bis 9. November, Kunsthaus Rhenania, Köln

↱ schaelpic.

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

Seebrücke Wustrow, vor 25 Jahren

Meine historische Aufnahme vom 29.10.2000 zeigt die 1992 neu errichtete Seebrücke des Ostseebads Wustrow auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.

Der links abgebildete Schiffsanleger wurde 2012 abgebaut, 2014 wurde dort ein Leuchttürmchen errichtet als Ersatz für den 2016 abgerissenen alten Leuchtturm.

(Foto: Martin Frech, 10/2000)

In den 1990er-Jahren habe ich mich intensiv mit digitalen interaktiven Medien beschäftigt, insbesondere interaktive Panoramen hatten es mir angetan. Mit QuickTime VR (QTVR) gab es die Möglichkeit, fotografierte Panoramen elegant in entsprechende Anwendungen zu integrieren. Bald beschaffte ich mir die QuickTime VR Authoring Tools Suite von Apple (das war ein Paket aus zwei dicken Ordnern Dokumentation, einigen Disketten und einem Dongle) und arbeitete als Dienstleister für Agenturen.

Das hakelige Aufnehmen der Einzelbilder und spätere Verrechnen der Scans zu Panoramen (stichen) fand ich jedoch unbefriedigend und habe mir bald eine spezielle Panoramakamera angeschafft, die »Roundshot Super 220 VR« der Firma Seitz Phototechnik – damit kann ich zylindrische Panoramen komplett in einer Aufnahme auf Rollfilm aufnehmen, indem die rotierende Kamera das Motiv durch einen Schlitz kontinuierlich auf den Film belichtet. Drehwinkel größer als 360° sind möglich, solange der Film reicht (die Länge des resultierenden Negativs oder Dias ist von der Brennweite des Aufnahmeobjektivs abhängig).

Zu meinem ganz großen Bedauern ist QuickTime VR schon lange Geschichte; Apple hat das nur bis QuickTime 7 unterstützt.

(Foto: Claudia Maas, 10/2000)

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

Enztalquerung (Werkstattbericht)

Termin vormerken:

Ausstellung »en miniature«

7. bis 9. November, Kunsthaus Rhenania, Köln

↱ schaelpic.

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

Autobahn

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

Conditio humana

Die Frau trägt ein Kopftuch und einen offenen Mantel über dem Kleid, ihre Arme sind verschränkt. Das Motiv der Anstecknadel kann ich nicht erkennen. Sie schaut knapp an der Kamera vorbei und ist umgeben von weiteren Personen; alle sind gut gekleidet und halten Abstand. Ein Mann trägt einen Koffer, ein anderer eine Aktentasche. Die Leute scheinen zu warten. Die Frau hat eine Handtasche und hält ein Papierchen in der linken Hand, auf dem Boden liegen weitere – Billetts? Ist das an einer Bushaltestelle? Ich weiß es nicht: Das ist das letzte Bild auf einem Kleinbildfilm mit Motiven aus Paris im Stil der street photography.

Ein vielschichtiges Bild: Im Vordergrund die Frau vor einer Strebe, beinahe frontal als Ganzportrait. Die Strebe ragt hinter ihr auf und teilt das Bild in Drittel. Links und rechts bilden zwei Männer angeschnitten den Bildrand. Der Mittelgrund wird dominiert von weiteren Personen, die meisten von der Kamera abgewandt. Im Hintergrund ist unscharf Stadtlandschaft zu erahnen: Autos, eine Straßenlaterne und Häuser oder Bäume im Dunst.

Es sind die Gesichter, die mich an diesem Bild faszinieren. Sie wirkt in sich gekehrt; ist das ein trauriger Blick? Nach längerem Betrachten denke ich eher, sie ist müde – oder gelangweilt. Dann der Mann rechts mit dem markanten Profil, die Zigarette im Mundwinkel. Sein linkes Auge ist verschattet; schaut er sie an? Starrt er ins Leere? Weiter hinten im Bild stehen sich zwei Frauen gegenüber, beide im Kostüm. Sie scheinen aber nicht miteinander zu reden, schauen aneinander vorbei, ausdruckslos. Das vierte Gesicht ist das des Mannes im Hintergrund links; er wirkt konzentriert, ist vielleicht im Gespräch mit der Frau, die neben ihm steht. Keine Fröhlichkeit, nirgends.

Das Bild erinnert mich an unser Bedingtsein, das war 1949 nicht anders als heute. Vielleicht sollten wir uns das öfter deutlich machen: wie angewiesen, zerbrechlich und bedürftig das menschliche Dasein ist in seiner Endlichkeit – aber auch, wie unsere Natalität das Erzählen darüber erst möglich macht. Gute Schnappschüsse können das triggern.

Foto: Dohm???/

(Das Nitrozellulose-Negativ wurde nach der Sicherungsverfilmung vernichtet.)

Repro vom Mikrofilm: Martin Frech, 10/2025

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

Maria Reiche: Wüste statt Partys

(Spielfilm, 2025 | Kritik)

Mich beeindruckt es sehr, wenn jemand in jungen Jahren ein Thema findet und das eigene Leben in der Folge konsequent um die Arbeit an diesem Thema herum organisiert. Die 1903 geborene Maria Reiche war wohl eine solche Person. In Dresden zur Lehrerin ausgebildet (Studium der Mathematik, Physik und Geografie an der dortigen TH), wanderte sie 1932 nach Peru aus, hat dort als Sprachlehrerin gearbeitet und auf Umwegen zur Archäologie gefunden: Ihr Lebensthema wurde die Erforschung der Nazca-Linien, die durch ihr Engagement schließlich 1995 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes wurden. Die schon zu Lebzeiten hochgeehrte Maria Reiche starb 1998 mit 95 Jahren in Peru; zum 115. Geburtstag gab es einen Google-Doodle.

↱ nasca.

↱ googlewatchblog.

Der Spielfilm »Maria Reiche: Das Geheimnis der Nazca-Linien« ist inspiriert von dieser Biographie. In schwelgenden Bildern (Kamera: Gilles Porte) zeigt er uns eine heile und vollkommen analoge Welt in den 1930er-Jahren, die jedoch mit Autos, Telefonen, Schreibmaschinen, Flugzeugen und der Fotografie schon über alle notwendige Technik zur Weltaneignung verfügt. Die Faschismen der Zeit sind weit weg auf der anderen Seite der Welt und die Expats von dort lassen es sich gutgehen in Lima. Nichts Übergriffiges weit und breit, nirgends ein doppeltes Spiel.

Maria Reiche (Devrim Lingnau Islamoğlu) reicht das nicht und als sie zufällig die im Westen noch weitgehend unbekannten Geoglyphen bei Nazca im südöstlichen Peru sieht, ist es um sie geschehen: In einem kleinen Zelt lässt sie sich selbstlos in Nachbarschaft einer indigenen Familie unter einem Mangobaum nieder und beginnt mit der Sicherung und Erforschung der historischen Scharrzeichnungen. Sie hat ihren Lebensinhalt gefunden: »Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, am richtigen Ort zu sein. Ich fühle hier eine tiefe Verbundenheit mit mir selbst«. (Neid kommt auf.) Im hellen Kleid und leichten Schuhen (Wüstensonne) ist sie fortan dort zugange und vernachlässigt darüber sogar die Beziehung zu ihrer Freundin. Schön anzusehen ist, wie die Hauptdarstellerin immer wieder mit ihrer Rolleiflex in der ledernen Bereitschaftstasche unterwegs ist um die Linien zu fotografieren (Sand? Von Rollei gab es übrigens ein metallenes Tropengehäuse). Warum haben die Autoren eigentlich auf das Nachstellen der potentiell spektakulären Szene verzichtet, wie sich die echte Maria Reiche an einem Hubschrauber festbinden ließ, um Luftaufnahmen von den Nazca-Linien anzufertigen?

Ein Konflikt bahnt sich an, als der Großgrundbesitzer beginnt, sich die Wüste anzueignen. Seine Arbeiter zerstören beim Anlegen von Baumwollplantagen (in der Wüste, echt jetzt?) Teile der uralten Zeichnungen. Maria wird bei ihm vorstellig und trifft ihn auf seiner Hacienda beim Freiluftbaden in der originalen Wanne eines der Pizzaros. Diese bizarre Situation ist eine von nur zwei Szenen, in denen die koloniale Last des Landes zaghaft angedeutet wird; die andere ist der nonchalante Hinweis einer Indigena, die auf Nachfrage von Maria Reiche nichts zur Bedeutung der Linien sagen kann, da ihr Volk durch die Conquista von ihrer Vergangenheit abgeschnitten sei. Weiter im Text. Bald kommt es denn auch ohne Umwege zum glücklichen Ende, keine Überlänge.

In Echt war die Geschichte wohl komplizierter, klar. Das Team um den Regisseur Damien Dorsaz weicht in der Fiktionalisierung teils erheblich von den tatsächlichen Begebenheiten ab. Geschenkt; man kann das ja leicht zugänglich nachlesen. Der Film gibt sich unspektakulär. Reiches Neugier und ihre Besessenheit kommen rüber, ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse werden zart angedeutet; ein insgesamt barrierearmes Kinovergnügen. Ich habe den Film vielleicht gerade deswegen gerne angeschaut.

Infos zum Film via IMDb: ↱ imdb.

Weiterlesen:

Daria Eva Stanco: Die Wüstenfegerin. Thelem: Dresden 2024. ISBN 978-3-95908-314-0

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

Ein Negativ, viele Farben

Folgendes historische Farbnegativ (Kodak Kodacolor X) liegt vor:

Es gibt viele Methoden, das Bild auszuarbeiten – jede erzeugt ein anderes Bild, keine ist ›falsch‹, aber welches ist richtig?

(so mache ich das üblicherweise)

in Adobe Photoshop: ColorPerfect-PlugIn

(mit diesem Plug-In habe ich auch viele gute Erfahrungen gemacht)

in Adobe Photoshop: Invertieren | Helligkeits- und Kontrastkorrektur [Kontrastkorrektur(Invertiert([B]))]

(Dass diese Methode ein so ›schönes‹ Bild produziert, hat mich wirklich überrascht – und zu diesem Post motiviert.)

Foto: Dohm???/

Repro und Ausarbeitungen: Martin Frech, 9/2025

ColorPerfect: ↱ colorperfect.

CineStill Negative+ Convert Tools: ↱ cinestillfilm.

Weiterlesen:

Pénichon, Sylvie: Twentieth-Century Color Photographs ; Identification and Care. Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute. ISBN 978-1-60606-156-5. Dort insbesondere das Kapitel 5: »Dye Coupling (or Chromogenic) Processes«

Addendum (Jonathan Frech, 2025-09-24).

Als Martin davon schwärmte, wie schön (wenn auch etwas aufgehübscht-plastikartig) [B'] sei, schmorten bei mir Bedenken, der Grusel-Laden Adobe hätte auch in deren Produkt Camera Raw das Pipettenwerkzeug unlauter mit trendigen Datenfälschungstechniken aufgemotzt. Folgende Analyse der Transformation [A] ↦ [B] beruhigt benannte Bedenken:

Es sei trafo: [A] ⊸ [B] die mengenwertige Abbildung, die im YCbCr-Farbraum (der dem JPEG-Format native Farbraum) jedem [A]-YCbCr-Tripel (das orangene Bild) alle irgendwo für dieses Tripel vorkommende [B]-YCbCr-Tripel (das hübsche Bild, ohne Helligkeitsanpassungen, invertiert) zuordnet. Im Falle unlauterer Implementierungen von Adobes Seite wäre trafo höchst erratisch, da aufgrund höhersemantischer Erkenntnisse Mehrentropie aus dem Weltdatensatz eingespeist worden wäre. Dem ist aber nicht so; folgendes Bild [C] visualisiert die Volumina der Minimalquader in der Zielmenge von trafo (schwarz bezeichnet das Einheitsvolumen, weiß das Maximum aller auftretenden Volumina):

![Datenvisualisierung [C] (Foto: Jonathan Frech, 2025) Visualisierung der Minimalquadervolumina der Differenz eines Orangnegativs und einer Adobe-Camera-Raw-Interpretation dessen. (Foto: Jonathan Frech, 2025)](https://www.medienfrech.de/foto/NzF/.dpfs/eb84a7ad569f80af0c729f81de800399d21346456e00764a0b6c2c2a25412dc9.1920w.jpeg)

Es bilden sich erkenntlich JPEG-Artefakte ab und hochvolumige Quader korrelieren nicht mit höhersemantischen Strukturen wie z. B. Gesichtern oder Personen.

Zudem sind Realisationen {(x,y)↦~Unif(trafo([A](x,y)))} [B''] (hier nicht abgebildet) nicht voneinander unterscheidbar (i. a. W.: die Quader sind allesamt sehr klein).

Datenvisualisierung selbst durchführen (Quelltext ist ↱ EUPL???-lizensiert; Implementierungssprache ist ↱ Go???):

go install www.medienfrech.de/foto/NzF/2025-09-24/cmd/ycbr_multimap_codomain_volumes@v1.0.0

export PATH="$PATH":"${GOBIN:-${GOPATH:-$HOME/go}/bin}"

ycbr_multimap_codomain_volumes -h

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

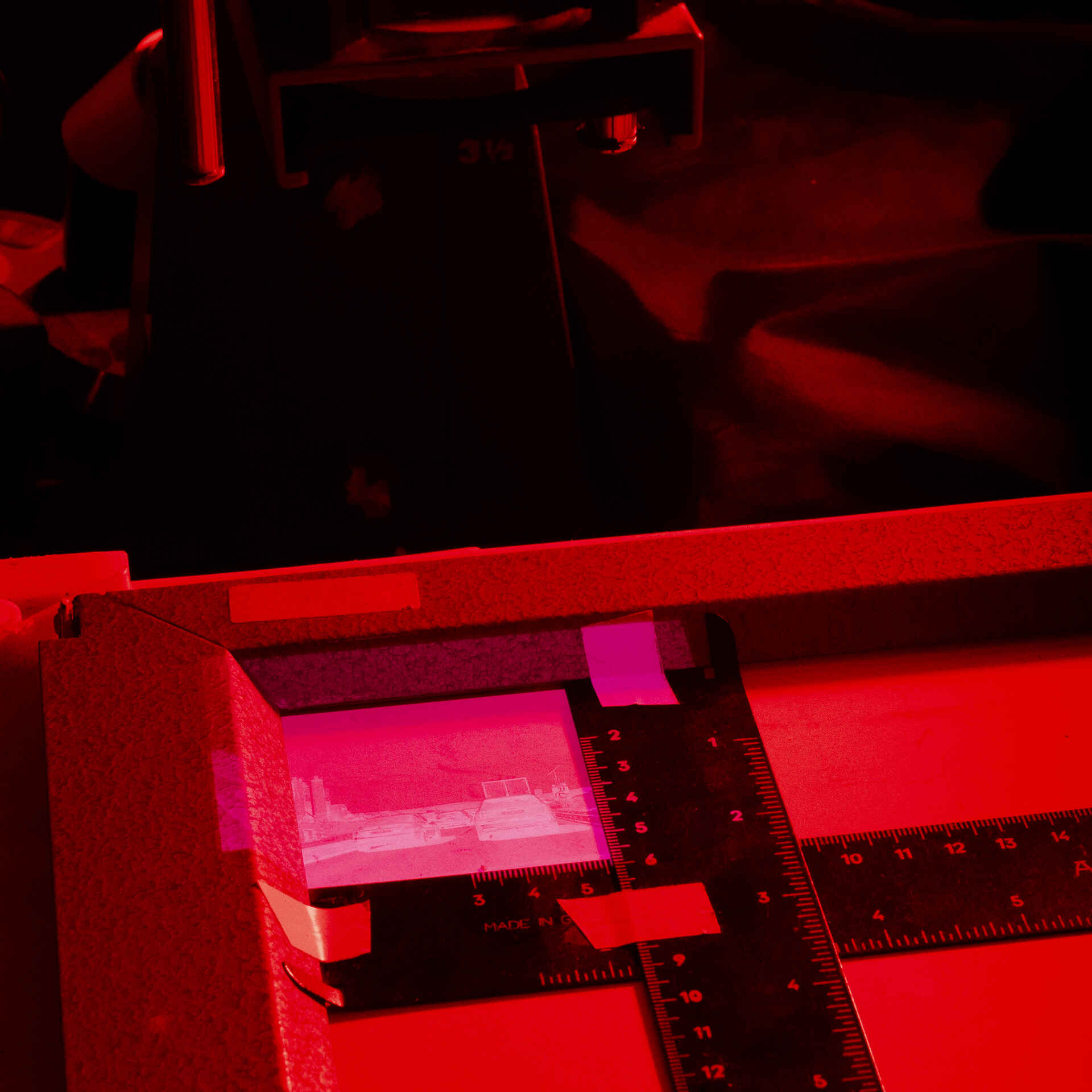

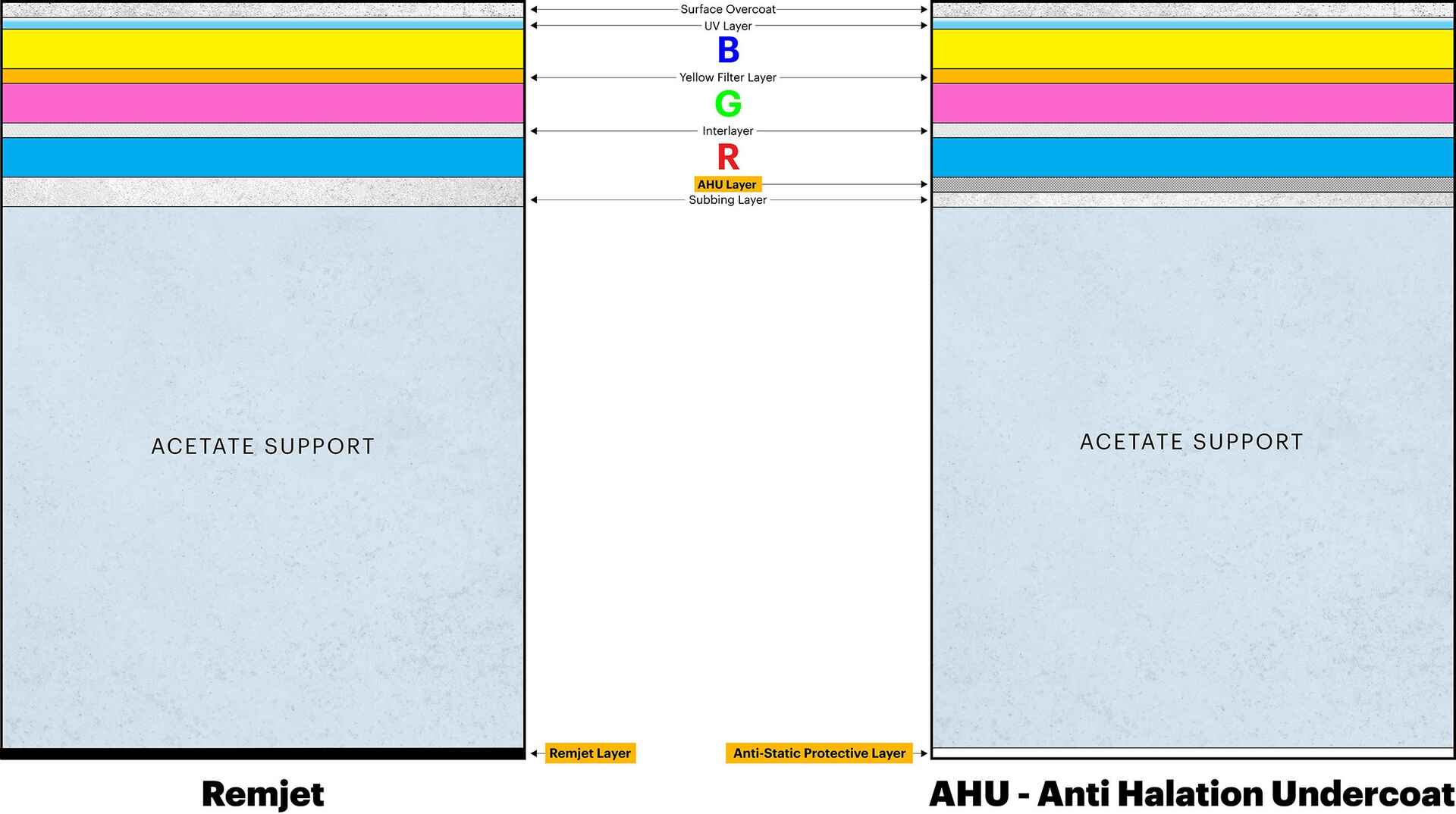

Tschüß, Remjet

Schon interessant: Seit Jahren wird wieder an Farbfilm gearbeitet; und ich meine nicht die Myriaden von Respoolern. Ilford bastelt am ›Phoenix‹, Adox am ›Color Mission‹ und Filmotec am ›Wolfen‹. Keiner von denen kriegt so richtig was hin, alle verkaufen ihre Betaversionen – Material, das früher höchstens in Hinterzimmern gezeigt worden wäre. Wenn wir Kodak nicht hätten (und China Lucky, deren neuer, im Juli offiziell vorgestellter, ›Lucky 200‹ wohl auch ein korrekter Film ist) …

Ohne groß darüber zu reden, hat Kodak in den vergangenen acht Jahren mit enormem Aufwand das Vision3-Material überarbeitet und gründlich testen lassen; damit sind sie jetzt fertig. Das neue Material wurde angekündigt, ist verfügbar und soll aufnahmeseitig in allen Belangen kompatibel mit den bisherigen Vision3-Varianten sein (deswegen auch kein neuer Name) – eine technische Meisterleistung. So soll das sein.

Die Änderung gilt für alle Formate, von Super-8- bis 65 mm-Film, und ist schlicht spektakulär: Es gibt keine Remjet-Schicht mehr.

Alles wichtige steht hier: ↱ Kodak Vision3 AHU Camera Negative Films ; Talking points for Filmmakers???

Für Laborkunden ist der Übergang also transparent, aber für Selbstverarbeiter sind das wunderbare Neuigkeiten – ist doch das Entfernen der Rußschicht eine echt lästige Angelegenheit. Und die Crossentwicklung umgerollter Short-Ends in C-41 ist nun ein Kinderspiel. Wer allerdings gerne das Bleichbad überbrückt, hat ein Problem wegen des Silbers in der neuen Lichthofschutzschicht. Da das ja gar nicht so selten gemacht wird, bin ich gespannt, was es da für eine Lösung gibt; im o. a. Dokument hält sich Kodak jedenfalls bedeckt: Please speak with your lab or Kodak representative if you’re interested in alternative processing.

Stellt sich die Frage, wie lange die Labore noch traditionelle ECN-2-Entwicklung inklusive Abrubbeln des Remjets anbieten. Ich denke, es ist eine gute Idee, die Kühltruhen zu leeren. Und wer mit verchromten Andruckplatten bisher schon Lichthof-Probleme mit ›Double-X‹ hat, muss mittelfristig vielleicht über einen Umbau der Kamera nachdenken.

Interessant wird, wie es mit Cinestill weitergeht. Wenn deren Material plötzlich eine Lichthofschutzschicht hat, kann man ja gleich das ›richtige‹ Foto-Filmmaterial kaufen.

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

TOP – The Offline Photographer

Der wichtigste blog für Fotografie ist down. Mike C. Johnstons ›The Online Photographer‹ (theonlinephotographer.

Für Mike ist das bitter, sichert ihm der blog doch sein finanzielles Auskommen. Er hat sich kurz geärgert, dass er nicht längst die Plattform gewechselt hat – im Gespräch ist das schon seit Jahren und das Arbeiten mit Typepad war wohl immer mal hakelig – und kam dann schnell ins Tun. Er sicherte sich erstmal seine Inhalte lokal und schrieb neue Beiträge; hoffentlich bekommt er zusätzlich einen sauberen Export der Master-Typepad-Daten in ↱ deren proprietärem Format???.

Die Soforthilfe meines ↱ Sohnes??? hat Mike jedenfalls nicht angenommen.

Unerwartet war ›The Online Photographer‹ ab 4. September nicht mehr erreichbar – man weiß nicht, warum (vielleicht Überlastung der Server, weil die Kunden massiv ihren Content abschlauchen, vielleicht Ignoranz oder Unachtsamkeit der Typepad-Techniker).

Ab und zu ist der blog noch erreichbar; wer noch etwas nachlesen möchte, sollte also hinterher sein.

Mikes Plan ist nun, sich einen WordPress-blog basteln zu lassen, finanziert durch treue Leserinnen über einen Ad-hoc-Fundraiser. Wenn alles klappt, sollte ›The Online Photographer‹ (Ver. 3.0) bald über ↱ theonlinephotographer.

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

100 Jahre Leica: 100 Jahre Kleinbildfotografie

Das Stadtarchiv Reutlingen erinnert derzeit mit einer kleinen Vitrinenausstellung an die Erfindung der Kleinbildfotografie vor 100 Jahren.

1925 brachte die Firma Leitz mit der »Leica« (Leitz-Camera) ihre erste Fotokamera auf den Markt und erfand damit das Kleinbildformat, das den modernen Bildjournalismus ermöglichte und so die Fotogeschichte nachhaltig prägte.

Foto: Dohm???/

Auch die Fotografinnen und Fotografen der ehemaligen Reutlinger Fotohäuser Dohm und Näher, deren Bildbestände das Stadtarchiv verwahrt, dokumentierten das Stadtleben auf Kleinbildfilm. Zudem wurden in beiden Fotogeschäften Leica-Kameras verkauft.

Foto: Dohm???/

Die Ausstellung zeigt zum einen fotografierende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Dohm und Näher in seltenen Behind the scenes-Fotos aus den 1940er- und 1950er-Jahren. Zum anderen belegen Schnappschüsse, dass die Leica auch bei privaten Ausflügen der Familie Dohm dabei war – ganz im Sinne ihres Erfinders Oskar Barnack (1879–1936), der die Leica ursprünglich für sich selbst zum Mitnehmen auf seine Wanderungen entworfen hat.

Foto: Dohm???/

Die Vitrine ist während der Öffnungszeiten des Rathauses zugänglich.

2025-12-08: Ich habe die Ausstellung abgebaut.

Weiterführender technikhistorischer Text zur frühen Leica-Geschichte: → 100 Jahre Leica | 100 Jahre Kleinbildfotografie???

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

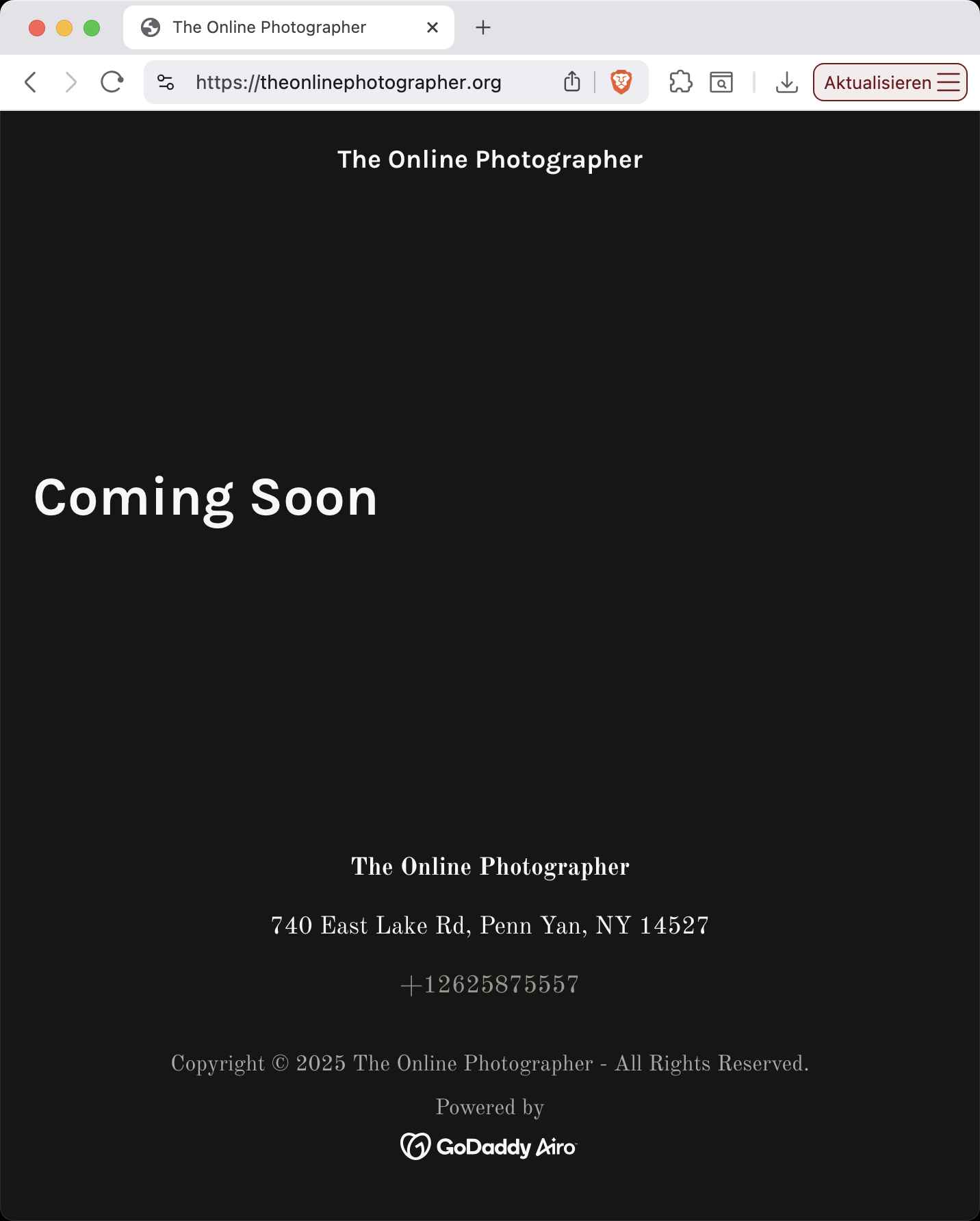

Frau von hinten

Wohl am frühen Abend aufgenommen, vielleicht des Lichts wegen, vielleicht hat es sich auch erst dann ergeben. Was ergab sich noch? Musste Anonymität gewahrt werden, um ihre Identität und Privatsphäre zu schützen? Will sie nicht fotografiert werden und hat sich weggedreht? Hat der Fotograf an den Mönch gedacht? Ist es eine Modefotografie? So viele und noch mehr Möglichkeiten, das Bild zu deuten.

Unergründlich, die Person. Wir Voyeure beobachten sie beim beobachten. Es gibt ja die Idee, wir könnten aus einem fotografierten Gesicht etwas über die abgebildete Person erfahren. Hm, … doch wohl eher etwas über uns und unsere Projektionen. So jedenfalls muss ich mir ihr Gesicht vorstellen – damit fängt es an, schnell ergibt sich daraus eine Geschichte.

Aus meiner Sicht war es jedenfalls eine gute Entscheidung des Fotografen, diese Pose aufzunehmen. Es gibt auf demselben Film zwar auch ein zugewandtes Portrait von ihr am selben Ufer. Für ihn als Erinnerungsbild vielleicht wertvoller – für mich aber ist diese Rückenansicht kanpp 80 Jahre später wesentlich spannender.

Foto: Dohm???/

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

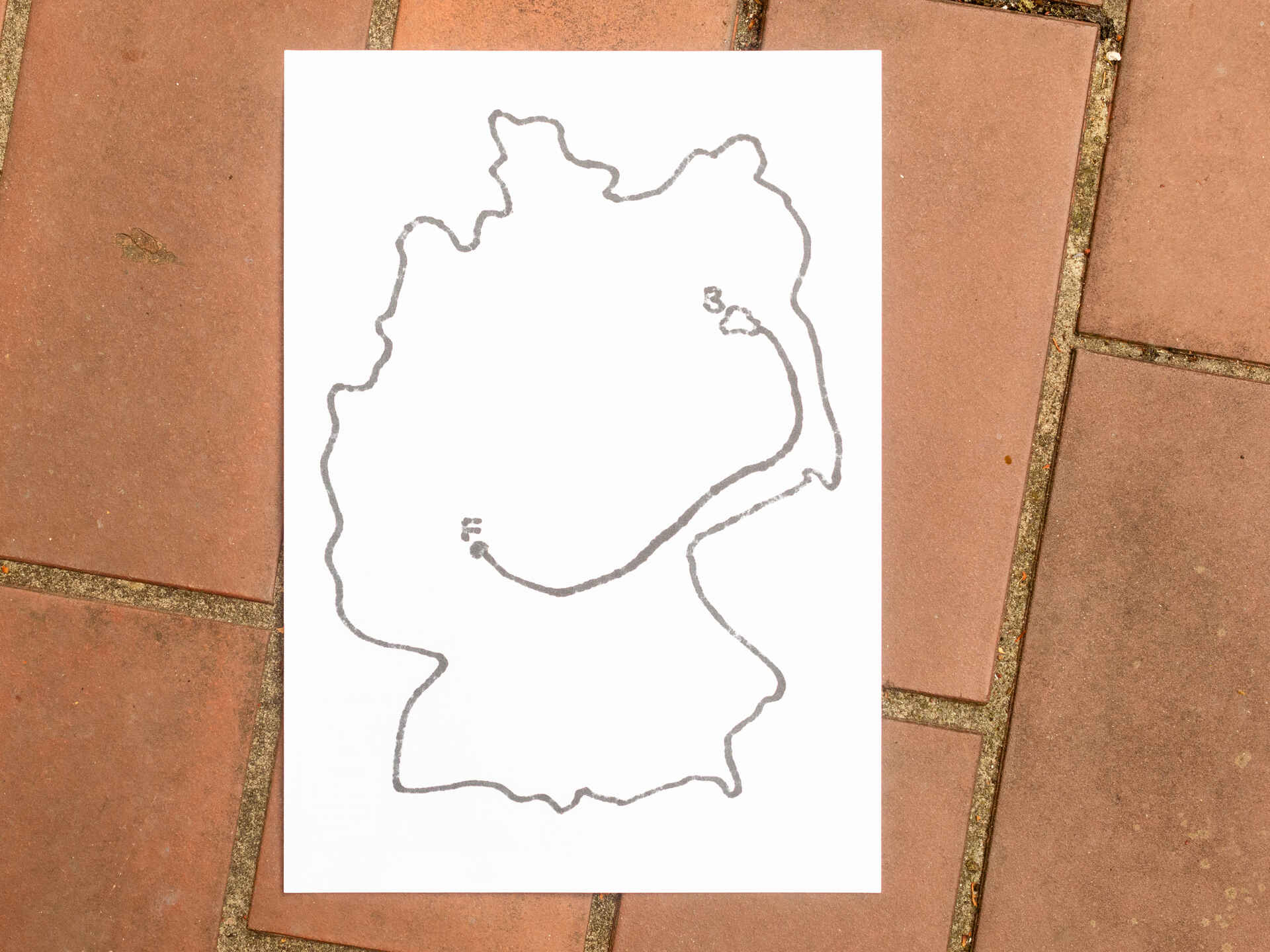

Schauen wir uns doch mal von außen an

Das Zeitmagazin (Nr. 34 vom 09.08.2025) hat sich Bharat Sikka gegönnt und ihn fotografierend acht Tage lang durch Deutschland reisen lassen, mit Assistent und Producerin. Die Idee war, den »Besucher aus einem anderen Teil der Welt« unser Land »von außen« betrachten zu lassen. Publiziert unter dem hochtrabenden Titel Wie die Welt auf Deutschland blickt.

Sikka hat sich im Interview sehr nett zu Deutschland geäußert (im Sinne von: Rassismus, wo soll der sein?) und entsprechend eine wohlwollende Fotostrecke abgeliefert (Deutschland sei »sehr fotogen«). Sein Roadtrip hat ihn in einem Bogen von Berlin durch den äußersten Osten (ja, er kam auch durch Sonnenberg – und hat dort eine Aufnahme des Andromedanebels abfotografiert) und Franken nach Frankfurt/M. geführt. Sieht ganz so aus, als müsse ›Die Welt‹ noch ein paar Reisen machen, um auf Deutschland zu blicken.

Skizze und Foto: Martin Frech, 08/2025

Wir sehen die bewährte Mischung aus arrangierten Portraits von Tieren und Menschen (wie Modefotografie, gerne von Leuten mit sichtbarem Einwanderer-Hintergrund oder mit ausgefallenen Hobbys), skuril anmutenden Motiven, Interieurs sowie betont dokumentarischen Ansichten, diese dann zur Abwechslung in grau.

Schön anzuschauen, gewiss; Irritationen kommen keine auf, die semantischen Indifferenzen der Fotos werden durch die dokumentierenden Bildunterschriften sofort in die richtigen Bahnen gelenkt – und die den Fotos fehlenden Ortsbezüge prompt nachgereicht. Den Rest müssen wir reinprojizieren.

Die Redaktion schreibt, er hätte ›poetische Alltagsmomente‹ entdeckt; ach so?

Weiterlesen:

Wiegand, Thomas: Deutschland im Fotobuch ; 287 Fotobücher zum Thema Deutschland aus der Zeit von 1915 bis 2009. Hg. von Manfred Heiting. Göttingen: Steidl, 2011. ISBN 978-3-86930-249-2

Ihr direkter Draht zum Autor:

Kommentar/Anregung/Rückfrage

Der Brutalist (Spielfilm, 2024 | Kritik)

Ein Film über eine fiktive Familie, die den NS und deren Vernichtungslager überlebt hat; entsprechend beschädigt: Sie, schwerkranke Journalistin im Rollstuhl, er, nun drogenabhängiger Architekt, sowie die Ziehtochter, die junge, jahrelang stumme Nichte. Ein Neuanfang in den USA wird versucht, in Pennsylvania (Louis Kahn!). Aber schon die Freiheitsstatue steht Kopf, bei den Ostküsten-WASP sind die Juden auch nicht gewollt. Eine kapitalistische, rassistische Klassengesellschaft eben (»Wir dulden Sie«) – es ist klar: wer das Geld hat, hat das Sagen und darf sich alles erlauben. Allen voran der vergewaltigende Bauherr und sein Sohn – Brutalisten, die sich ausgerechnet ein Kulturzentrum mit Kapelle bauen lassen; es wird Fragment bleiben. Solidarität gibt es nur unter den Besitzlosen (alleinerziehender schwarzer Vater, wozu steht der eigentlich in so vielen Bildern rum) in der Suppenküche – unnötig holzschnittartig.

Warum aber der angedeutete ›eigentliche‹ Brutalismus im Film? Ich weiß es nicht. Da ist der Architekt, der sein Trauma künstlerisch fasst: Der Grundriss der Zelle von Buchenwald dient als Rastermaß für das Kulturzentrum, Düsternis allenthalben. Ja, irgendwie passt das schon. Denn: Reicht die Verwendung von Beton, damit ein Gebäude ›brutalistisch‹ ist? Im weiteren Sinne vielleicht; zurückgehend auf Le Corbusiers Nachkriegsschaffen (Unité d'Habitation/

Dennoch: Kein Film über Architektur; der Entwurfsprozess und das Ringen um Kompromisse/

Aber: Musste der kontrafaktische Epilog sein, der KI-gestützt zeigt, wie brutalistische Architektur auf der Biennale 1980 in Venedig zu einer Zeit gefeiert wird, als der ›echte‹ Brutalismus erstmal am Ende war? Tatsächlich stand die 1. Internationale Architektur-Biennale Venedig 1980 unter dem Motto »La presenza del passato« und feierte die Postmoderne, die ja gerade ironisch auf das strenge Entwerfen reagierte: verspielt, bunt, eklektizistisch. Das hat gar nicht gepasst für mich.

Wenn Sie sich für die Architektur des Brutalismus interessierten: Lassen Sie sich bitte nicht von diesem Film in die Irre führen; schauen Sie erstmal auf ↱ #SOS

Infos zum Film via IMDb: ↱ imdb.