Das Nasse Kollodiumverfahren – eine fotohistorische Verortung

Am vergangenen Freitag [14.03.2014] wurde in der schaelpic photokunstbar (Köln) mit einer Vernissage die Ausstellung »Transformation – vom Damals ins Heute (moderne Wetplate-Photographie)« mit Bildern von Stefan Sappert eröffnet. Zur Einführung in die Ausstellung habe ich das Nasse Kollodiumverfahren im Kontext einer Überblicksdarstellung der Fototechnik-Geschichte des 19. Jahrhunderts erläutert.

In meinem Vortrag ordne ich das Nasse Kollodiumverfahren in die Technikgeschichte der Fotografie ein. Dazu werde ich die groben Linien der Fototechnik-Entwicklung (hier ohne Optik und Apparate) bis zum Ende des 19. Jahrhunderts skizzieren und die wesentlichen Arbeitsschritte des Nassplatten-Verfahrens kurz erklären – Stefan Sappert wird es Ihnen im Anschluss praktisch vorführen.

Die Fotografie wurde nicht plötzlich erfunden. Es war vielmehr eine Entwicklung, die ab dem späten 18. Jahrhundert von vielen Tüftlern international vorangetrieben wurde, oft wussten diese nicht einmal voneinander.

Bei der Entwicklung der Fotografie ging es darum, die Bilder der Camera obscura automatisch und dauerhaft festzuhalten.

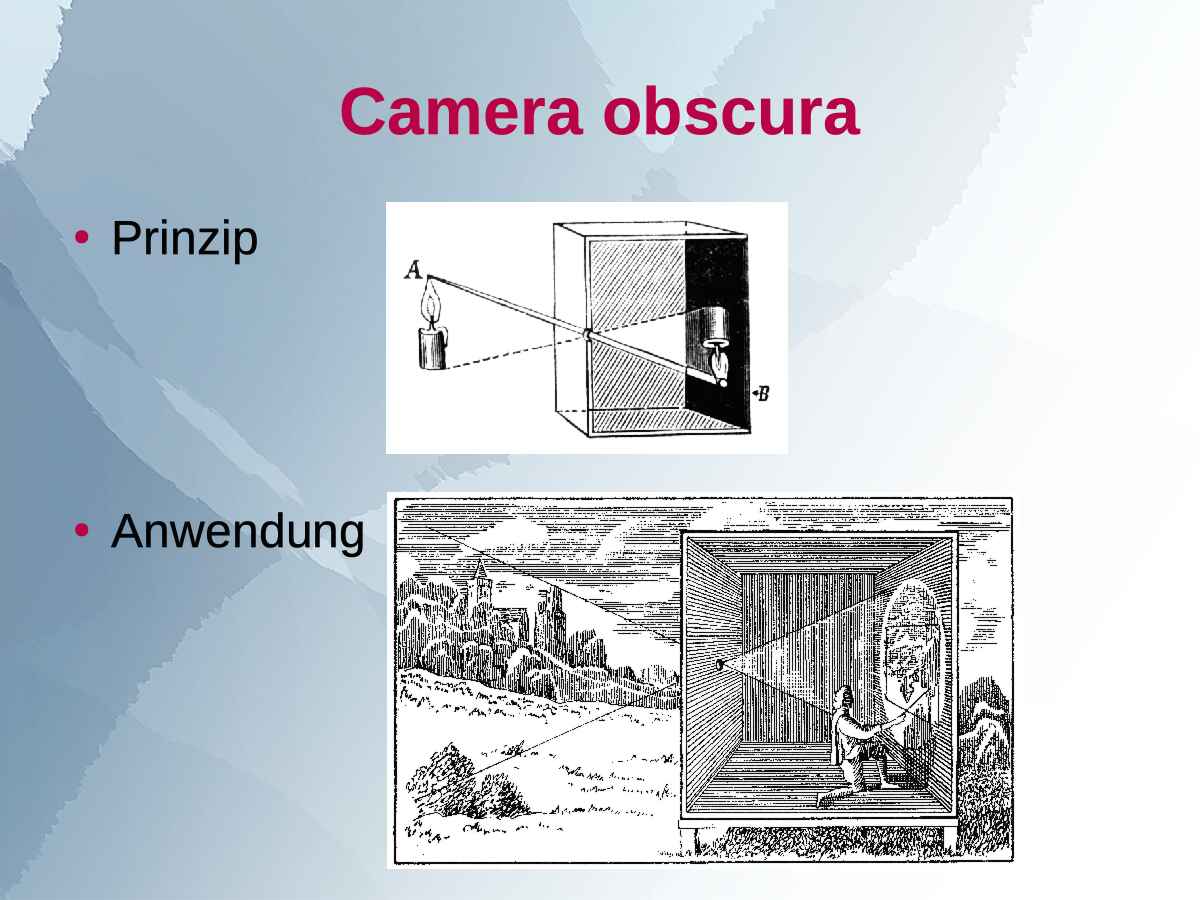

Die Camera obscura – auch Lochkamera genannt – ist ein lichtdichter Kasten mit einem kleinen Loch oder einer Sammellinse.

Die Umgebung vor der Öffnung der Camera wird durch das Loch auf die Rückwand projiziert.

Die Camera obscura ist schon lange in Gebrauch. Wahrscheinlich kannten schon unsere Vorfahren in der Altsteinzeit das Prinzip; von Aristoteles stammt die erste schriftliche Überlieferung.

Künstler und Wissenschaftler haben spätestens seither intensiv mit der Lochkamera gearbeitet.

Der Nachteil war, dass die gesehenen Bilder eben nur abgezeichnet werden konnten.

Chemiker haben im Laufe der Zeit viele lichtempfindliche Substanzen gefunden.

Den Effekt der Strahlungsenergie kennen wir alle aus dem Alltag: unter Lichteinfluss vergilbt Papier, Farben bleichen aus oder Vitamine zersetzen sich.

Wichtig für die Fotografie ist das Silbernitrat (und die damit hergestellten Silberhalogenide). Seine Lichtempfindlichkeit wurde im 18. Jh. entdeckt.

Von nun an arbeiteten viele Tüftler an der Erfindung dessen, was wir heute »Fotografie« nennen.

Thomas Wedgwood gelangen noch im 18. Jahrhundert erste Bilder auf Silberbasis, die er jedoch nicht stabilisieren/

Das Fixieren der Bilder war ein Hauptproblem aller Foto-Pioniere – ihre Bilder hielten nicht lange, wir kennen sie nur aus den schriftlichen Beschreibungen.

Einen brauchbaren Fixierer fand erst William Herschel 1839.

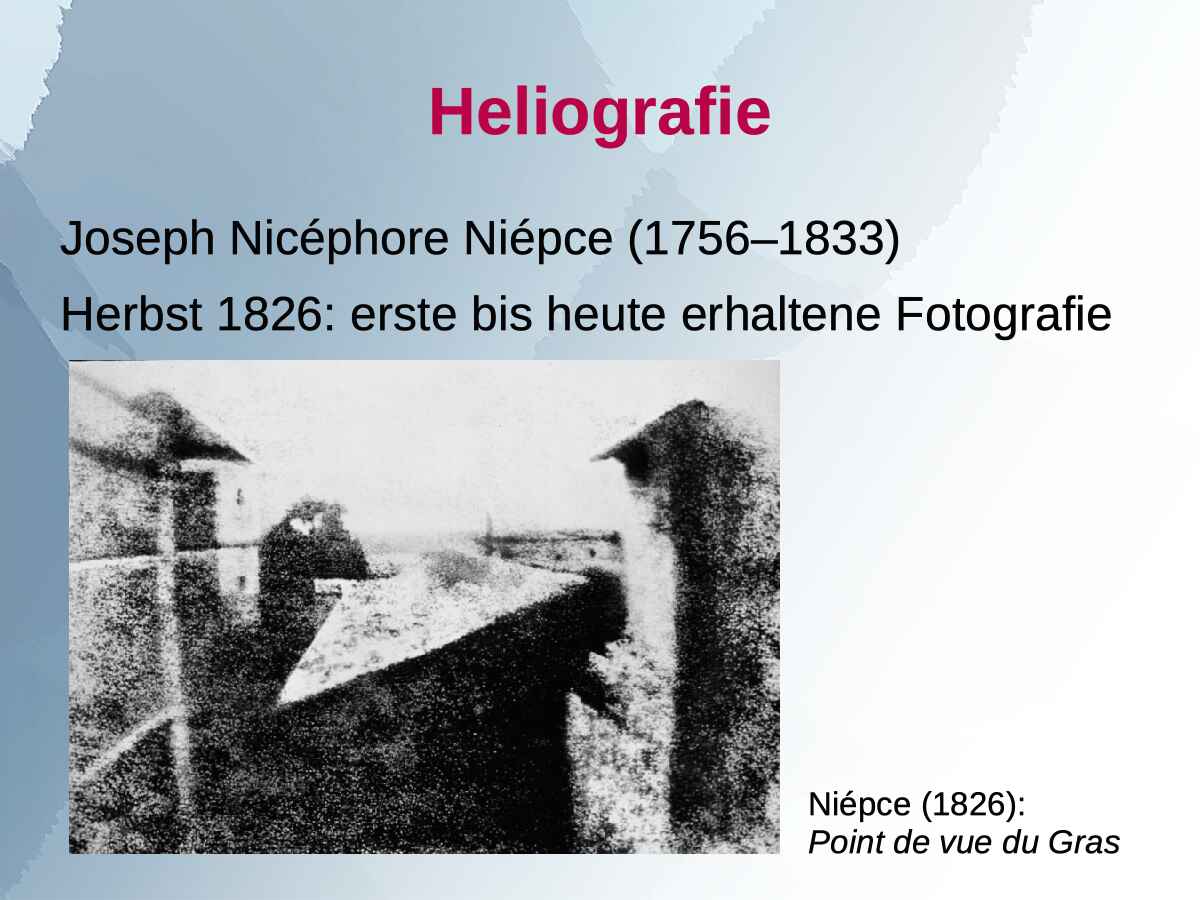

Joseph Nicéphore Niépce war der erste, dem ein dauerhaftes Bild nach jahrelangen Forschungen gelang: 1826 fertigte er mit dem Blick aus seinem Arbeitszimmer die erste bis heute erhaltene Fotografie an.

Sein Verfahren – die Heliografie – basierte allerdings nicht auf Silber.

Niépce arbeitete mit einer asphaltbeschichteten Metallplatte, die er stundenlang belichten musste. Für Portraits war das Verfahren daher ungeeignet. Für die Reprotechnik war es als Vorläufer der Fotogravüre und Urahn des Tiefdrucks dagegen wegweisend.

Zu der Zeit, als Niépce seinen Forschungen nachging, betrieb Louis Daguerre in Paris kommerziell erfolgreich Dioramen; große begehbare Bilder mit Licht- und Ton-Effekten. Daguerre war Maler und arbeitete bei der Herstellung seiner großen Bilder auch mit der Camera obscura. Er forschte ebenfalls an der Fotografie – allerdings erfolglos.

Daguerre erfuhr von Niépce’ Arbeit und tat sich 1829 mit ihm zusammen. Sie setzten einen entsprechenden Vertrag auf, um gemeinsam ein alltagstaugliches fotografisches Verfahren zu entwickeln. Das zog sich hin – letztlich ergebnislos.

Niépce starb 1833. Später entwickelte Daguerre erfolgreich ein Verfahren, das allerdings anders funktionierte als das seines ehemaligen Partners.

Basis seiner Daguerreotypie ist eine versilberten Kupferplatte, die mit Jod, Brom und Chlor bedampft wird. Dadurch wird sie für kurze Zeit lichtempfindlich und muss rasch belichtet werden. Entwickelt wird die Platte mit Quecksilberdampf, es entsteht ein quasi-positives Unikat.

Die Daguerreotypie war das erste praktikable Fotografieverfahren.

Die Rechte am Verfahren wurden vom französischen Staat gekauft und 1839 kostenlos der Weltöffentlichkeit übergeben (zunächst mit Ausnahme von Großbritannien). Deshalb feiern wir in diesem Jahr [2014] den 175. Geburtstag der Fotografie.

Ein weiterer Foto-Pionier war William Talbot. Er war Mitglied der Royal Society und ein prototypischer Universalgelehrter seiner Zeit. Auch Talbot kam im frühen 19. Jahrhundert durch die Camera obscura zur Fotografie. Als er mit seinen Forschungen begann, wusste Talbot weder von Niépce noch von Daguerre.

Talbot hatte schon 1834, also vor Daguerre, sein Verfahren ausgearbeitet – quasi als Weiterentwicklung von Wedgwoods 30 Jahre zuvor geleisteten Arbeiten, die er auch ausdrücklich anerkannte. Talbot nannte sein Verfahren »fotogenische Zeichnung«, man kennt es auch als »Salzdruck«.

Das war der Vorläufer seiner 1941 vorgestellten Kalotypie.

Talbot arbeitete mit Papier als Schichtträger. Das Papier machte er mit Silberchlorid lichtempfindlich und belichtete dieses in der Kamera zum Negativ.

Von diesem Negativ konnten später durch Umkopieren auf das gleiche Papier oder auf sein älteres Salzpapier beliebig viele Positive hergestellt werden.

Obwohl er das noch nicht so nannte, hatte Talbot damit den Negativ-Positiv-Prozess entwickelt, der in der nichtelektronischen Fotografie ja bis heute genutzt wird.

Talbots und Daguerres Verfahren sind sehr verschieden. Beide hatten Vor- und Nachteile und beide waren bis zur Erfindung des Nassen Kollodiumverfahrens in Gebrauch.

Daguerreotypien waren qualitativ hochwertig und detailreich, man konnte sie jedoch nicht vervielfältigen; jede Daguerreotypie ist ein Unikat.

Kalotypien waren günstiger herzustellen als Daguerreotypien und konnten vervielfältigt werden. Sie waren jedoch weniger brillant und bei weitem nicht so detailreich, da beim Vervielfältigen die Papierstruktur des Negativs mitkopiert wurde.

Talbot erfuhr 1839 von Daguerres Erfolg, allerdings noch ohne die Details zu kennen. Er hatte sofort die Befürchtung, dass Daguerres Methode die gleiche wäre wie seine und setzte alles daran, die Franzosen zu überzeugen, er sei der Erfinder der Fotografie; Niépce kannte er ja noch nicht. Es klärte sich bald, dass Talbots und Daguerres Verfahren sehr verschieden waren. Beide hatten Vor- und Nachteile und beide waren bis zur Erfindung des Nassen Kollodiumverfahrens in Gebrauch.

Gefragt war also ein Verfahren, das die Vorteile von Daguerreotypien und Kalotypien vereinte.

Es lag nahe, eine Glasplatte als Schichtträger zu verwenden.

Schon ab 1847 waren entsprechende Albuminplatten bekannt, sie waren jedoch nur wenig lichtempfindlich.

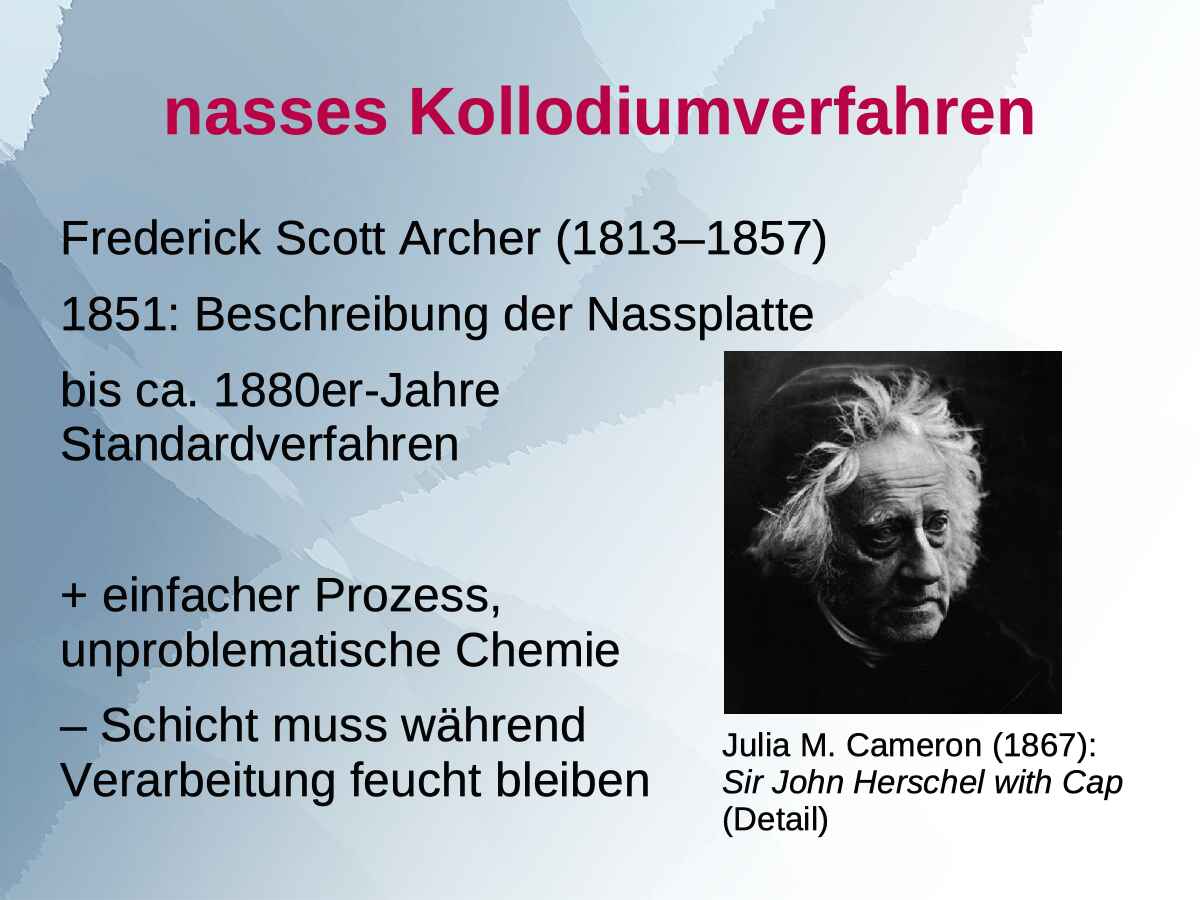

Es war Frederick Scott Archer, der 1851 herausfand, dass sich Kollodium gut als Schicht für die lichtempfindlichen Silbersalze eignet.

Der Erfolg war durchschlagend: in kurzer Zeit löste das neue Verfahren sowohl die Daguerreotypie als auch die Kalotypie ab.

Es war nun für etwa 30 Jahre das fotografische Standardverfahren.

Kollodium ist eine zähe Flüssigkeit, die entsteht, wenn man Baumwolle in Salpetersäure, Alkohol und Ether auflöst.

Das Prinzip des Nassen Kollodiumverfahrens ist einfach: In das Kollodium werden Salze eingemischt, die später die lichtempfindlichen Silberhalogenide bilden.

Diese Mischung wird auf eine Platte aufgebracht.

Bevor die Schicht trocken ist, wird sie im Dunkeln in Silbernitrat getaucht.

Nach einigen Minuten ist die Schicht lichtempfindlich und wird feucht in den Plattenhalter der Kamera eingesetzt.

Nun muss zügig fotografiert werden, bevor die Platte zu trocken und damit unempfindlicher wird.

Die noch feuchte, aber belichtete Platte wird zeitnah entwickelt.

Nach dem Entwickeln kann es gemütlich weitergehen: die Platte wird fixiert und gewässert.

Ist sie trocken, wird die Platte üblicherweise mit einer Schutzschicht versiegelt.

Vom Nassen Kollodiumverfahren gibt es mehrere Varianten. Diese unterscheiden sich im wesentlichen durch die Art des Trägers, das Verfahren ist in allen Fällen identisch.

- Klassisch arbeitet man im Hinblick auf ein Negativ zum Vergrößern oder Umkopieren; üblicherweise auf Albuminpapier.

- Mit dem Nassen Kollodiumverfahren kann man jedoch auch Scheinpositive erzeugen. Das sind Bilder, die man ohne weitere Bearbeitung direkt betrachten kann, ähnlich der Daguerreotypie.

Dabei nutzt man einen optischen Effekt, das Dunkelfeldprinzip: Jedes Negativ erscheint vor einem dunklen Hintergrund als Positiv. - Ist der Träger für das Kollodium statt einer transparenten Glasplatte, eine schwarze Glasplatte oder eine lackierte Metallplatte, erscheint nach dem Entwickeln direkt ein positives Bild. Diese kann man natürlich nicht mehr kopieren, es entstehen Unikate.

- Ist der Träger eine schwarze Glasplatte nennt man das Bild eine Ambrotypie, befindet sich das Bild auf einer Metallplatte, spricht man von einer Ferrotypie.

Soweit ich weiß, belichtet Stefan Sappert ausschließlich Ambrotypien und Ferrotypien.

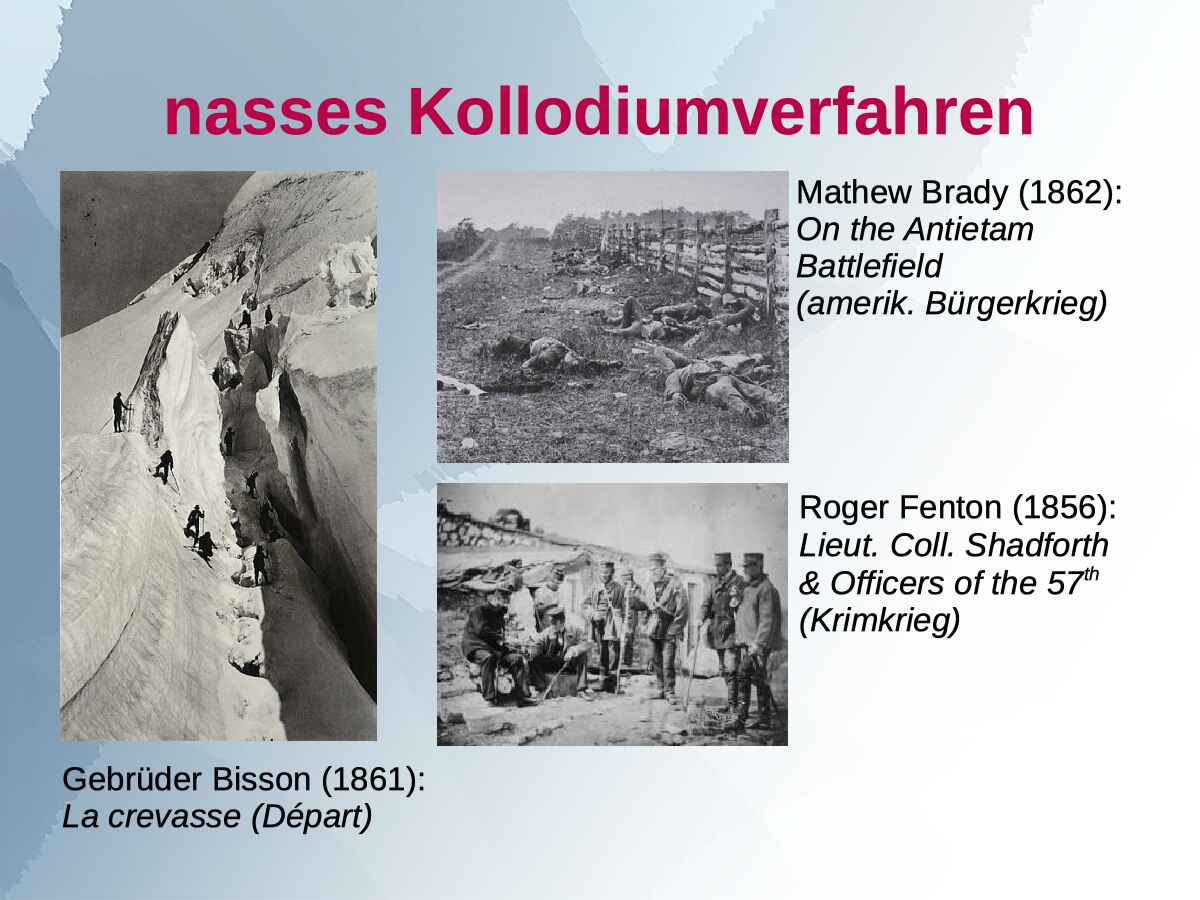

Die Nassplatten-Fotografie hat allerdings praktische Nachteile: vor allem die langen Belichtungszeiten und das Gewicht der Ausrüstung: Der Fotograf muss ja zusätzlich zur Kamera-Ausrüstung noch die komplette Dunkelkammer mitschleppen.

Auch bei viel Licht liegen die Belichtungszeiten im Bereich mehrerer Sekunden; scharfe Aufnahmen bewegter Motive sind also nicht möglich. Ganz zu schweigen von dem Vorbereitungsaufwand jeder einzelnen Aufnahme.

Daher wurde damals viel im Studio gearbeitet.

Einige Fotografen haben jedoch einen immensen Aufwand betrieben und waren mit mehreren hundert Kilogramm schweren Ausrüstungen unterwegs: beispielsweise die Gebrüder Bisson, die im Mont-Blanc-Massiv die ersten Hochgebirgsfotografien anfertigten, Matthew Brady, der den amerikanischen Bürgerkrieg fotografierte oder Roger Fenton, der den Krimkrieg dokumentierte.

Dennoch: Die Ära des Nassen Kollodiumverfahrens endete abrupt auf Grund der erwähnten Nachteile, als um 1880 maschinell hergestellte Trockenplatten und später die Rollfilme erhältlich waren.

Aber warum arbeitet dann beispielsweise Stefan Sappert heutzutage mit diesem alten Verfahren? Um das zu erklären, muss ich zum Schluss noch zu einem Zeitsprung ansetzen.

Ich überspringe jetzt das 20. Jahrhundert, also die Industrialisierung der Fotografie inklusive der Entwicklung der Farbfotografie.

Denn 100 Jahre nach Beginn der Foto-Industrialisierung geschah ab den 1990er-Jahren etwas erstaunliches:

Mit dem Beginn der Digitalisierung der Fotografie – die ja eine vollständige Automatisierung der Bilderzeugung bedeutet – besannen sich einzelne Fotografen ab den 1990er-Jahren auf die Anfänge ihres Mediums.

Wichtige Namen in diesem Zusammenhang sind France Scully und Mark Osterman, die viel Aufbauarbeit geleistet haben.

International anerkannte Fotokünstler wie Sally Mann – die das Verfahren von den Ostermans lernte – und Deborah Luster realisierten in den 1990er-Jahren Aufsehen erregende Arbeiten mit dem Nassplatten-Prozess.

Diese Forscher und Fotografen beförderten eine Renaissance der frühen fotografischen Verfahren aus dem 19. Jahrhundert.

Dabei ging es nicht nur um das Nassplatten-Verfahren, auch Daguerreotypien und Kalotypien sowie die ganze Palette der Edeldruckverfahren wurden wieder entdeckt und vermehrt praktiziert.

In der Folge begannen Fotografen weltweit, mit diesen fast ausgestorbenen Techniken zu arbeiten. Es entstand eine Bewegung, die unter dem Begriff »Alternative Fotografie« zusammengefasst wird. Im Gegensatz zu früheren Foto-Bewegungen gibt es hier allerdings keine Gründungsperson und kein Manifest.

Verbindendes Element ist – wie das der Name andeutet – eine Gegenposition zur standardisierten Fotoindustrie; also eine Art Unabhängigkeitserklärung jedes einzelnen Fotografen.

| a | https:// |

| b | https:// |

| c | https:// |

Literatur:

- Berkhofer, George H.: Wet Collodion Photography. A Short Manual. 2007

- Bernard, Bruce: Foto-Entdeckungen 1840–1940. Unbekannte Meisterwerke bedeutender Fotografen in Farbe. Bemerkungen zu den fotografischen Verfahren von Valerie Lloyd. Köln: DuMont, 1981.

- Bilici, Serdar: Alternative Photography in the Digital Age: Perfect Photography in an Imperfect Way. Master thesis (MFA) İhsan Doğramacı Bilkent University, Ankara 2013.

- Dippolt, Otto E.: How to Make Accessories for the Wet Plate Camera. 2007.

- Honnef, Klaus: 150 Jahre Fotografie. Mainz: Verlag Kunstforum, 1977.

- Kempe, Fritz: Daguerreotypie in Deutschland ; Vom Charme der frühen Fotografie. Seebruck am Chiemsee: Heering, 1979. (= Neue Fotothek) ISBN 3-7763-5190-X

- Mees, Keneth A. E.: The Theory of the Photographic Process. New York: Macmillan, 1945.

- Mutter, Edwin: Die Technik der Negativ- und Positivverfahren. Wien: Springer, 1955 (= Die wissenschaftliche und angewandte Photographie; 5)

- Newhall, Beaumont: Die Väter der Fotografie. Anatomie einer Erfindung. Seebruck am Chiemsee: Heering, 1978. (= Neue Fotothek)

- Renner, Eric: Pinhole Photography. From Historic Technique to Digital Application. 4. Aufl. Burlington (USA), Oxford (UK): Elsevier (Focal Press): 2009

- Rexer, Lyle: Photography’s Antiquarian Avant-Garde. The New Wave in Old Processes. New York: Harry N. Abrams, 2002.

- Steadman, Philip: Vermeer’s Camera. Uncovering the Truth Behind the Masterpieces. Oxford: Oxford University Press: 2001.

Thematisch passender Text auf NzF:

→ Keliy Anderson-Staley: »[hyphen] AMERICANS«a

Weiterlesen: → Die Phase des Pictorialismus in der Geschichte der Fotografieb, → Paul Sinner (1838–1925)c